ভূমিকা—

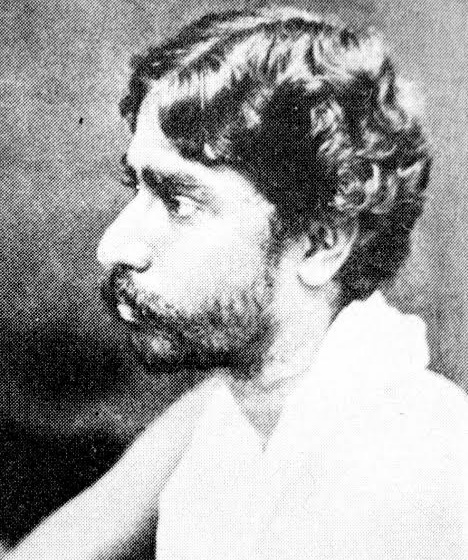

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ঘাট্লে দেখা যাবে বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন আমাদের দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য। কিন্তু এখনো অনেকেই জানে না অনেকের নাম। কত শহীদ এর আত্মত্যাগের ঘটনা রয়ে গেছে অন্তরালে। এখন আমরা জানব ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পর্কে কিছু কথা।

বিপ্লবী জীবন—-

এবার আমরা জানব অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য’র বিপ্লব জীবনের কর্মকান্ড নিয়ে কিথা। আমরা সকলেই জানি আলিপুর বোমা মামলার সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা।

কলকাতার ৩২ নং মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে একটি বোমা তৈরির স্থান ছিলো। সেই মুরারিপুকুরের ঘটনায় আলিপুর বোমা মামলার আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করে ১৯০৯ সনের মে মাসে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে দণ্ডাদেশ হ্রাস পাওয়ায় ১৯১৫ সনের মে মাসে মুক্তি পান। ১৯২০ সনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন ও নারায়ণ পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এছাড়াও বিজলী, আত্মশক্তি ও ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট প্রভৃতি পত্রিকার সংগেও যুক্ত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থ হচ্ছে রণসজ্জায় জার্মানি, স্বরাজসাধনা, মুক্তিসাধনা, জার্মানি প্রবাসীপত্র, ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা প্রভৃতি।

আলিপুর বোমা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিগণ—

৩০ এপ্রিল ১৯০৮-এ মুজাফফরপুর, বিহারে রাত সাড়ে আটটায় ইওরোপিয়ান ক্লাবের সামনে বোমা ছুড়ে তিনজনকে হত্যা করেন ক্ষুদিরাম বসু। সেই ঘটনার পর আলিপুর বোমা মামলা শুরু হয়। ১৯০৯ সালের ৬ মে আলিপুর বোমা মামলার রায় দেয়া হয়। রায়ে বিচারক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে মৃত্যুদণ্ড দেন। উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো, বিভূতিভূষণ সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়ের, দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ, নিরাপদ রায় ১০ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড, অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরিকোণে, শিশির কুমার সেন ৭ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড এবংকৃষ্ণ জীবন সান্যাল ১ বছর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। আপিলে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয় এবং তার বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পান এবং অনেকের সাজা হ্রাস করা হয়।

স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ—–

কলকাতার ৩২ নং মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে একটি বোমা তৈরির স্থান ছিলো। সেই মুরারিপুকুরের ঘটনায় আলিপুর বোমা মামলার আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করে ১৯০৯ সনের মে মাসে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে দণ্ডাদেশ হ্রাস পাওয়ায় ১৯১৫ সনের মে মাসে মুক্তি পান। ১৯২০ সনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন ও নারায়ণ পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

রচিত গ্রন্থ—-

এছাড়াও বিজলী, আত্মশক্তি ও ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট প্রভৃতি পত্রিকার সংগেও যুক্ত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থ হচ্ছে রণসজ্জায় জার্মানি, স্বরাজসাধনা, মুক্তিসাধনা, জার্মানি প্রবাসীপত্র, ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা প্রভৃতি।

মৃত্যু—-

১০ মে, ১৯৬২ সালে মহান এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রয়াণ ঘটে।

।।তথ্য ঋণ: উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবপেজ।।