🧩 গল্পের সারাংশ:

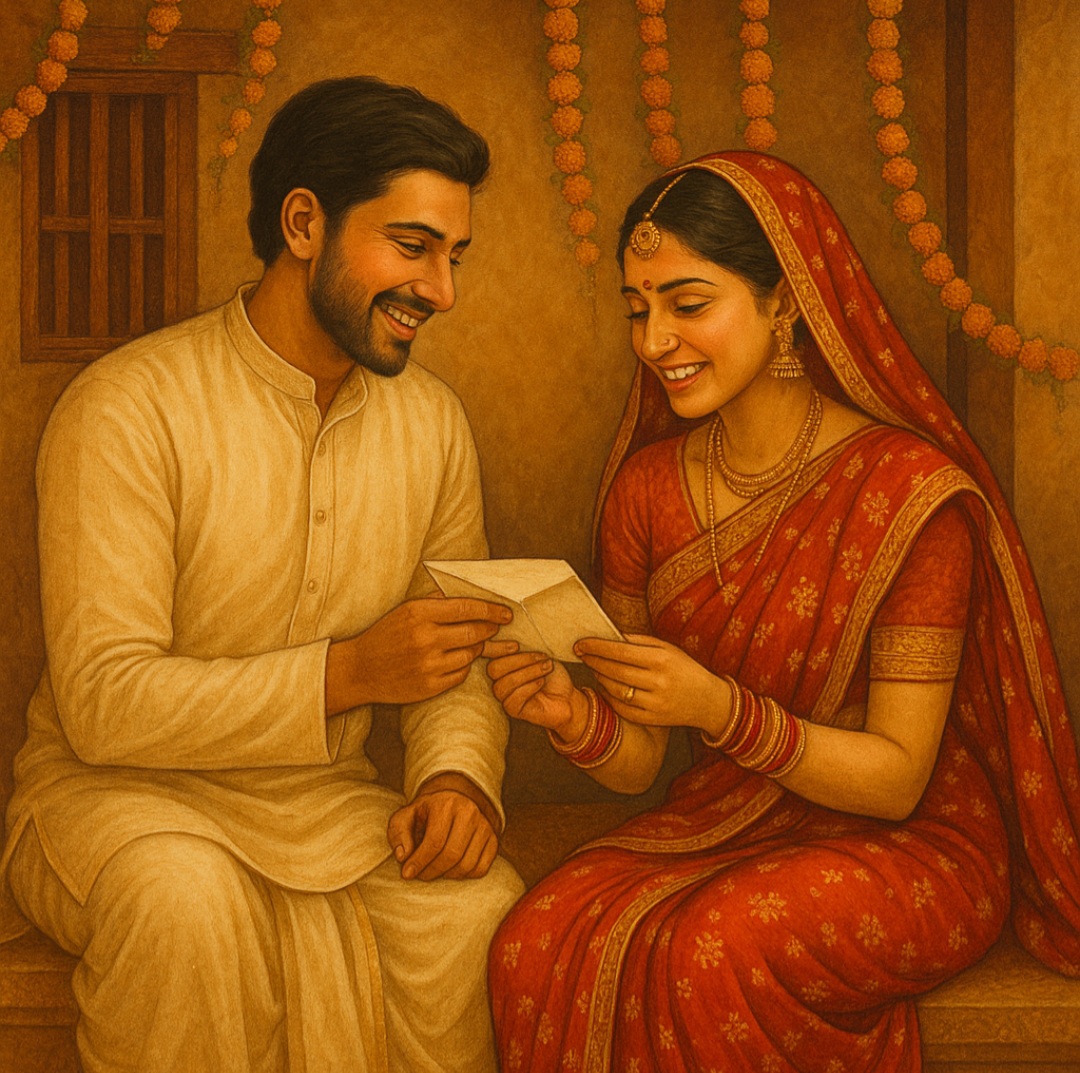

এই গল্প একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক অসম্ভব প্রেমের, যেখানে দু’জন অচেনা মানুষ — ঋদ্ধি ও আকাশ — এক ভুল ঠিকানায় পৌঁছানো চিঠি থেকে শুরু করে, এক গভীর আত্মিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সময়, দূরত্ব, পরিবার ও সমাজের বাস্তবতা তাদের পরীক্ষা নেয়, কিন্তু ভালোবাসা বারবার ফিরে আসে… কখনো চিঠিতে, কখনো নীরবতায়।

🎭 প্রধান চরিত্র:

ঋদ্ধি সরকার: কলকাতার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে, সাহিত্যে আগ্রহী, আবেগপ্রবণ, অন্তর্মুখী।

আকাশ দত্ত: এক গ্রাম্য ডাকঘরের কর্মচারী, শান্ত স্বভাবের, কবিতা ভালোবাসে, দায়িত্বশীল।

কাকলি (ঋদ্ধির বন্ধু), মিস্টার মুখার্জি (আকাশের ডাকঘরের বস), ঋদ্ধির বাবা-মা, আকাশের দিদি মালবিকা — সহায়ক চরিত্র।

🗂️ গল্পের কাঠামো (২৫ পর্ব):

ভুল ঠিকানায় পাঠানো চিঠি

আকাশের আগ্রহে প্রথম উত্তর

চিঠির উত্তর-পত্র চলতে থাকে

নামহীন পরিচয়ের টান

ঋদ্ধির কাকলির সন্দেহ

আকাশের ব্যক্তিজীবন প্রকাশ

ঋদ্ধির কলেজে নাটক, প্রথম কবিতা পাঠ

আকাশের ডাকঘরের গোলমাল

ঋদ্ধির অভিমান

এক দীর্ঘ চিঠিতে ক্ষমা

আকাশের দিদির দেখা মেলানো চেষ্টা

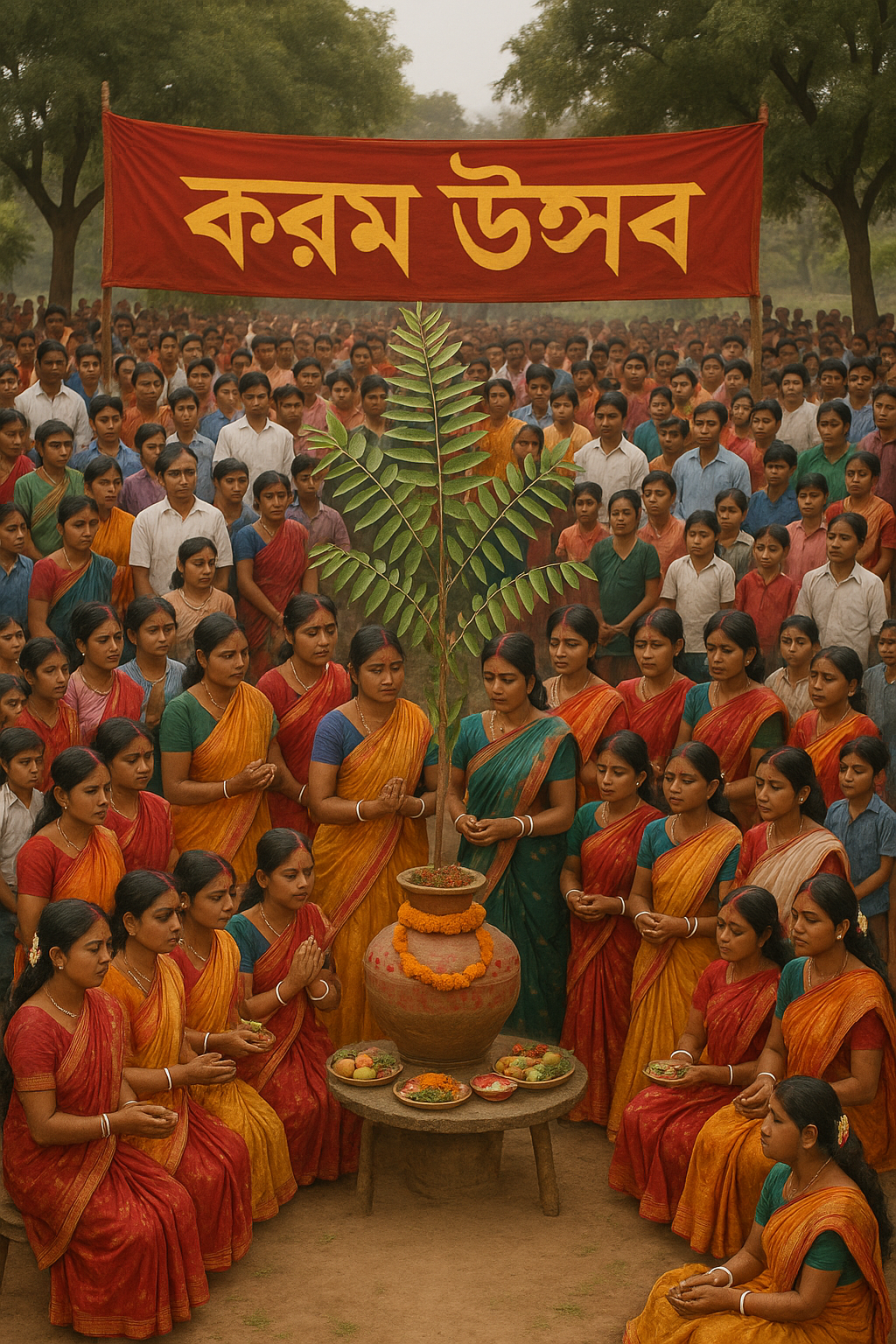

পুজোর সময় কলকাতায় দেখা হতে পারত

দেখা হয়নি, বেড়ে যায় দুরত্ব

ঋদ্ধির বাবা অন্যত্র বিয়ের প্রস্তাব দেন

আকাশের ভেতর যুদ্ধ

কাকলির সাহসী পদক্ষেপ

ঋদ্ধির বিদ্রোহ

প্রথম ফোনালাপ

একপাক্ষিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে

আকাশ কলকাতা আসে

মুখোমুখি দেখা

পরিবার জানে সব

সম্পর্কের স্বীকৃতি চাওয়া

চিঠির শেষ পাতা

নতুন ঠিকানা — একই নামে

এখন নিচে এই কাহিনির জন্য একটি কল্পচিত্র তৈরি করছি, যাতে পুরো সিরিজটির অনুভব উঠে আসে।

📖 চিঠিতে লেখা প্রেম

পর্ব ১: ভুল ঠিকানায় পাঠানো চিঠি

কলকাতার একটি মেঘলা বিকেল। ঋদ্ধি তার জানালার ধারে বসে ছিল, এক হাতে চায়ের কাপ, আরেক হাতে একটি সাদা খাম। চোখে চিন্তা — চিঠিটা লিখেছে সে, কিন্তু পাঠাবে কি পাঠাবে না, তা বুঝে উঠতে পারছে না।

চিঠিটা সে লিখেছে একজনকে, যার নাম অনিরুদ্ধ — তার কলেজের সিনিয়র, যাকে সে অনেক দিন ধরে পছন্দ করে। কিন্তু সাহস হয়নি মুখোমুখি বলার। সে ভেবেছিল, একটা চিঠি পাঠালে হয়তো মনের কথা কিছু বলা যাবে।

অবশেষে, খানিক সাহস করে সে পিন কোড, এলাকা সব লিখে দিয়ে পোস্টবক্সে ফেলে দেয় চিঠিটা।

তবে ভুলটা সেখানেই ঘটে।

ঋদ্ধি ভুল করে পিন কোডে দুটি সংখ্যা উল্টে লিখে ফেলে। চিঠিটা পৌঁছে যায় ৭০০০১৬ নয়, ৭০০০৬১-তে — দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক ছোট ডাকঘরে।

অন্যদিকে —

সেই ছোট্ট ডাকঘরের ভিতরে এক তরুণ কর্মচারী — আকাশ দত্ত। ছুটির শেষে একটা অদ্ভুত চিঠি তার হাতে এসে পড়ে। প্রাপক যাকে লেখা, সেই ঠিকানায় এমন কেউ নেই।

কিন্তু চিঠির কাগজে এমন শব্দ, এমন আন্তরিকতা — যেন সেটা কারোর ব্যক্তিগত কবিতা।

“তুমি জানো না আমি কে, কিন্তু আমি তো তোমায় প্রতিদিন দেখি…” — এমন এক চিঠির পংক্তি পড়ে আকাশ অবাক হয়।

সে ভাবে: “এই চিঠির উত্তর যদি দিই? যদি তার লেখার মতো করে লিখি কিছু? সে কি উত্তর দেবে?”

সেই সন্ধ্যায়, আকাশ লেখে তার জীবনের প্রথম চিঠি — যা ঠিক প্রেরকের নামে নয়, বরং এক অচেনা হৃদয়ের খামে।

📖 চিঠিতে লেখা প্রেম

পর্ব ২: (আকাশের আগ্রহে প্রথম উত্তর)

আকাশ দত্তর জীবন ছিল একরকম ছন্দে বাঁধা — সকালে অফিস, দুপুরে চা, বিকেলে কাগজপত্রের ঝাঁপি গুছিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা।

কিন্তু সেই একটি ভুল ঠিকানায় পৌঁছনো চিঠি যেন তার ছন্দে এক নতুন সুর এনে দিল।

চিঠিটা সে অন্তত দশবার পড়েছে।

লেখা ছিল —

“তুমি জানো না আমি কে, তবু প্রতিদিন তোমার চোখে কিছু দেখার ইচ্ছে হয় আমার। যদি জানত তুমি, কীভাবে আমি তোমায় অনুভব করি — হয়তো হাসতে, হয়তো কাঁদতে।”

চিঠির লেখার ভঙ্গি আকাশকে অভিভূত করেছিল। এই যে কেউ একজন, এই শহরের কোথাও, এমন নিঃশব্দে কারো দিকে তাকিয়ে প্রেম করছে — একরকম সাহস আর নরম আবেগের সংমিশ্রণ ছিল তাতে।

সেই রাতে আকাশের ঘরে ছিল কেরোসিনের আলো।

সে টেবিলে বসে প্রথমবার কাগজে কলম রাখে, অনেক ভেবে লিখে ফেলে:

“প্রিয় অচেনা তুমি,

তোমার লেখা পড়ে আমি ভীষণ চমকে গেছি। চিঠিটা কাকতালীয়ভাবে আমার হাতে পড়েছে।

জানি, তুমি যাকে চিঠি লিখেছো, আমি সে নই। তবু তুমি যা লিখেছো, তা এতটা সত্য আর আন্তরিক, যে আমি নিজেকে আটকাতে পারিনি।

আমি জানি না, তুমি আমাকে উত্তর দেবে কিনা, কিংবা আদৌ পড়বে কিনা আমার চিঠি।

তবু যদি উত্তর দাও, তবে আমি খুশি হব।

— আকাশ”

চিঠিটা শেষ করে সে লিখে দেয় খামের গায়ে প্রেরকের ঠিকানা — ঋদ্ধি সরকার।

তারপর পোস্ট করে দেয় পরদিন সকালে।

কলকাতার অন্যপ্রান্তে, দুদিন পরে, ঋদ্ধি ডাকঘর থেকে ফেরার পথে চিঠি হাতে পায়। প্রথমে অবাক হয়ে ভাবে — “আকাশ? কে?”

চিঠি খুলে পড়ে সে অবাক হয়ে যায় —

“তার মানে… আমার চিঠি… সে পেয়েছে? কিন্তু সে তো অনিরুদ্ধ না!”

তবু, চিঠির একেকটা বাক্য তার মনে নরম স্পর্শ ছুঁয়ে যায়।

একটা অচেনা নাম, এক অচেনা ভাষা — কিন্তু তাতে এক অদ্ভুত টান।

চোখে যেন ধরা পড়ে এক স্বীকারোক্তি —

“ভুল ঠিকানায় পাঠানো ভালোবাসা যদি উত্তর পায়, তবে সেটা কি সত্যিই ভুল থাকে?”

পর্ব ৩: (চিঠির উত্তর-পত্র চলতে থাকে)

ঋদ্ধি চিঠিটা পড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। জানালার কাঁচে ধেয়ে আসা হালকা বৃষ্টি আর দূরের কাকের ডাক যেন চুপচাপ সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার ভেতরের আলোড়নের।

চিঠিটা সে বারবার পড়ে। কে এই আকাশ? ডাকঘরের কর্মচারী, কিন্তু কী সুন্দরভাবে লিখেছে! কোনো অভিযোগ নেই, কৌতূহলও কম — তবু কোথাও যেন একটা ভদ্রতা মেশানো আন্তরিকতা।

তারপর হঠাৎ যেন একটা কিশোরীর হাসি ঝরে পড়ে ওর ঠোঁটে।

“চলো, এই খেলাটা দেখি কতদূর যায়। চিঠিতে চিঠির জবাব দেওয়া — এটাও তো একরকম প্রেম নয় কি?”

সেই রাতে সে লিখে ফেলে তার উত্তর।

প্রিয় আকাশ,

তোমার চিঠি পেয়ে বিস্ময় আর আনন্দ একসাথে কাজ করেছে।

হ্যাঁ, এই চিঠি আমি অনিরুদ্ধ নামে একজনকে লিখেছিলাম, যে হয়তো কোনোদিনই পড়বে না। তুমি পড়েছো, তাতে খারাপ লাগেনি। বরং ভালোই লেগেছে।

তুমি যদি লেখো, আমিও লিখব।

নাহ, আমরা কোনোদিন দেখব না হয়তো, তবু কয়েকটা পৃষ্ঠা থাক আমাদের মাঝে।

তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি কে — আমার নাম ঋদ্ধি, সাহিত্যে স্নাতক করছি। কবিতা পড়ি, সিনেমা দেখি, আর মাঝে মাঝে এমন চিঠি লিখি…

তুমি লিখতে পারো, আকাশ। ঠিকানাটা তো এখন জানো।

— ঋদ্ধি

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে সে একরকম অপেক্ষা করতে থাকে।

প্রথমে ১ দিন, তারপর ২ দিন, ৩ দিন…

৪র্থ দিনে এক বিকেলে আবার এক খাম আসে।

আকাশের লেখা — নীল কালিতে।

এবার লিখেছে নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ছোটবেলার গল্প, কীভাবে সে প্রতি সন্ধ্যায় চায়ের দোকানে কবিতা পড়ে…

আর শেষে লিখেছে:

*”তুমি বলেছিলে, আমরা দেখা করবো না।

আমি বলছি, চিঠিতে যদি একদিন চোখে দেখা পাওয়া যায় — তবে আর বাইরে দেখা না হলেও চলবে।”*

ঋদ্ধির মুখে এক শান্ত হাসি।

এইভাবে শুরু হয় চিঠির যাত্রা —

সপ্তাহে একবার করে।

কখনো কবিতা, কখনো গল্প, কখনো নিঃশব্দ যন্ত্রণার কথা — তারা সব বলে, শুধু লিখে।

পর্ব ৪: (নামহীন পরিচয়ের টান)

চিঠির খামে কখনো নাম থাকত না — শুধু “প্রিয় তুমি” আর “তোমার আকাশ”।

সপ্তাহের সেই নির্দিষ্ট দিনে ঋদ্ধি ডান হাতের কড়ে আঙুলে মেহেদির মতো অপেক্ষা বয়ে বেড়াত — আজ চিঠি আসবে।

আর আকাশ? সে প্রতিদিন ডাকঘরের ব্যাগ থেকে একটা খালি জায়গা রেখে দিত — ওখানে থাকত ঋদ্ধির চিঠির জন্য আলাদা জায়গা।

তাদের মধ্যে কোনো মোবাইল নম্বর নেই, ছবি নেই, সোশ্যাল মিডিয়াও না।

তবু এই অদ্ভুত অদৃশ্য যোগাযোগ — একটা অদেখা মানুষের জন্য এমন করে অপেক্ষা?

প্রথমে কাকলি — ঋদ্ধির ঘনিষ্ঠ বান্ধবী — কিছু না বুঝে জিজ্ঞেস করেছিল,

— “তোকে কি সত্যিই চিঠিতে ভালো লাগা শুরু হয়েছে? নাম জানিস, পেশা জানিস, ছবি জানিস না। তার মানে কি?”

ঋদ্ধি শুধু হেসে বলেছিল,

— “কিছু কিছু সম্পর্ক জানার নয়, অনুভব করার। ওর নাম তো আকাশ — সীমাহীন, অথচ ধরা যায় না।”

অন্যদিকে আকাশও এক সন্ধ্যায় লিখে ফেলে:

“প্রিয় তুমি,

আজ সকাল থেকে অফিসে খুব চাপ, কিন্তু মাথার ভিতরে শুধু একটা কথাই ঘুরছে —

তোমার চোখ কেমন? তুমি বৃষ্টিতে ভেজো? চায়ের কাপ ধরে গাল ভিজে যায় তোমার?

কেমন অদ্ভুত না, আমি এসব জানি না, তবু মনে হয় জানি।

তুমি কি আমায় দেখতে চাও?

নাকি এই না-দেখা, না-জানা ভালোবাসাটাই আমাদের গল্প?”

— তোমার আকাশ

ঋদ্ধি উত্তর দেয় না সোজাসুজি। পরের চিঠিতে সে শুধু লিখে —

“বৃষ্টিতে ভেজা চোখের ছবি ভালোবাসি। দেখা নয়, অনুভব — সেটাই সবচেয়ে সত্যি।”

তারা নিজেরা যেন এক ছায়ায় ছায়া খুঁজছিল। এক অচেনা টান, এক নামহীন গভীরতা তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এক এমন জগতে, যেখানে পরিচয় মুখ নয়, আত্মা।

এইভাবে কেটে যায় কয়েকটি মাস।

শহরের মাঝে, ছেলেমেয়ের গলার সুরে, বইমেলার ভিড়ে, তারা আলাদা আলাদা থেকেও যেন একসাথে হাঁটছিল।

তাদের নাম ছিল না একে অপরের ঠোঁটে, কিন্তু হৃদয়ের পৃষ্ঠায় একেকটা চিঠি হয়ে লিখে যাচ্ছিল —

ভালোবাসার অপরিচিত গল্প।

অসাধারণ! নিচে আমি তোমার জন্য পর্ব ৫ থেকে ১০ পর্যন্ত গল্পটি পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি। প্রতিটি পর্ব ছোট ছোট করে হলেও আবেগ, টান ও নাটকীয়তা ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

পর্ব ৫: (কাকলির সন্দেহ)।

কাকলি এখন আর চুপ করে নেই।

একদিন চিঠিগুলো দেখে বলে বসলো,

— “দেখ, ঋদ্ধি, অচেনা কারও সঙ্গে এমন আবেগ দিয়ে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। হয়তো ও বিবাহিত, কিংবা…”

— “তুমি ওকে চেনো না, কাকলি,” বলে ঋদ্ধি শান্তভাবে চিঠিগুলো গুছিয়ে রাখে।

— “তুইও কি চাস না, একবার ওকে দেখতে?”

— “না কাকলি। আমি চাই চিঠিগুলো থাকুক… ওকে না দেখেই এই অনুভবটা সত্যি।”

কিন্তু কাকলির মনে একটা অস্থির সন্দেহ বাসা বাঁধে — আর সে চুপচাপ কিছু খোঁজ নিতে শুরু করে…

পর্ব ৬: (আকাশের ব্যক্তিজীবন প্রকাশ)।

ঋদ্ধির চিঠির উত্তরে আকাশ এবার নিজের কিছু ব্যক্তিগত কথা জানায়।

“তুমি জেনো, আমি ছোটবেলা থেকে বইয়ের মধ্যে থাকতাম। মা মারা যান যখন আমি দশ বছরের, বাবা এরপর আর নতুন সংসার করেননি। এখন আমি আর দিদি — আমাদের দুইজনের ছোট সংসার।

আমি চিঠিগুলোর মধ্যে যেন একটা বন্ধ দরজার ওপাশে আলো দেখি — সেই আলো তুমি।

তুমি কেমন? তোমার মা-বাবা? কাউকে বলেছো আমার কথা?”

ঋদ্ধির চোখে জল আসে। সে ভাবে, একজন ছেলে, এতটা ভেতর খুলে দেয় কাউকে — শুধু চিঠিতে?

এই গভীর আত্মার ছোঁয়া যে খুব কম পাওয়া যায়।

পর্ব ৭: (ঋদ্ধির কলেজে নাটক, প্রথম কবিতা পাঠ)।

ঋদ্ধির কলেজে বসন্তোৎসব। সে এবার নিজের লেখা কবিতা পাঠ করবে।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে তার চোখ বারবার খোঁজে সেই একজনকে, যে আসবে না, তবু তার সব কবিতার উৎস।

সে পড়ে তার নিজের লেখা কবিতা:

“চিঠির কাগজে আঁকা নামহীন মুখ,

প্রতিটি অক্ষরে তুমি ছিলে, তবু চেনা হলে না।

তুমি এসোনি কোনো সন্ধ্যায়,

কিন্তু আমার প্রতিটি সকাল, তোমায় দিয়েই শুরু।”

বন্ধুরা প্রশংসা করে, কিন্তু সে জানে কবিতার মূল শ্রোতা আজ নেই।

পরদিন সে চিঠির সঙ্গে কবিতার কপি পাঠিয়ে দেয় আকাশকে।

পর্ব ৮: (আকাশের ডাকঘরের গোলমাল)।

ডাকঘরে হঠাৎ চিঠি হারানোর অভিযোগে একটা তদন্ত হয়।

আকাশকে প্রশ্ন করা হয় — সে কি ব্যক্তিগত চিঠি খুলে পড়ে?

কিন্তু সে নিজেকে সামলে নেয়। ঋদ্ধির চিঠির কথা কাউকে না বলে কেবল নিজের সততা প্রমাণ করে।

বস, মিস্টার মুখার্জি, পরে বলে,

— “তোকে জানি বেটা, কিন্তু সাবধান। আজকের দিনে কেউ কাউকে চিঠি লেখে?”

আকাশ একভাবে হেসে ফেলে।

সে জানে, আজও কেউ কেউ হৃদয়ের খামে ভালোবাসা ভরে পাঠায়…

পর্ব ৯: (ঋদ্ধির অভিমান)।

এক সপ্তাহ চিঠি আসে না।

ঋদ্ধি ঘুমাতে পারে না, চোখে কালি পড়ে যায়।

সে ভাবে —

“তাহলে কি আকাশও চলে গেল? সেও কি এখন বাস্তবের দিকে ফিরে গেল?”

চিঠির প্রতীক্ষায় দিন কেটে যায়।

অবশেষে চতুর্থ সপ্তাহে চিঠি আসে, কিন্তু অল্প কথায় লেখা:

“কিছুদিন ডাকঘরের ঝামেলায় মন ছিল না, দুঃখ দিয়েছি।

তবে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে লেখা বন্ধ করিনি — শুধু একটু হারিয়ে গিয়েছিলাম।

তুমি রাগ করো?

তুমি কি এই চিঠির উত্তর দেবে, নাকি আমায় ক্ষমা করবে না আর?”

— তোমার আকাশ

ঋদ্ধি ভেতরে কেঁপে ওঠে।

তার চোখে জল গড়িয়ে পড়ে — সে রাগ করতে পারেনি, শুধু মন খারাপ করেছিল।

সে উত্তর লেখে —

“আমি চিঠি পাওয়ার অপেক্ষা করি, রাগ করি না। আমি আজকাল তোমার শব্দেই বাঁচি আকাশ…”

পর্ব ১০: (এক দীর্ঘ চিঠিতে ক্ষমা)।

এই পর্বে আকাশ নিজের সমস্ত অনুশোচনা এক চিঠিতে লেখে।

“ঋদ্ধি, তুমি জানো, চিঠি না পাঠিয়ে আমি নিজেকেই যেন ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি এখন বুঝি, এই চিঠিগুলো শুধু লেখা নয় — এটা আমাদের অস্তিত্ব।

আমি তোমায় না দেখে ভালোবেসে ফেলেছি, হয়তো অযৌক্তিক, কিন্তু এর চেয়ে সত্য আর কিছুই নেই।

যদি পারো, আমাকে ক্ষমা কোরো।

আমি আর কখনো হারিয়ে যাবো না।”

চিঠির শেষে ছিল একটা প্রশ্ন —

“তুমি কি আমাকে ঠিকঠাক ভালোবাসো, ঋদ্ধি?”

ঋদ্ধি উত্তর দেয় না সাথে সাথে।

সে জানে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানে… তার ভিতরটাও মেলে ধরা।

তার চোখে তখন মেঘ জমে —

“ভালোবাসা কি সত্যিই হয় চিঠিতে?

না কি… এটাও একটা গল্প মাত্র?”

অসাধারণ! নিচে আমি তোমার জন্য পর্ব ৫ থেকে ১০ পর্যন্ত গল্পটি পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি। প্রতিটি পর্ব ছোট ছোট করে হলেও আবেগ, টান ও নাটকীয়তা ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

📖 চিঠিতে লেখা প্রেম

পর্ব ৫–১০

পর্ব ৫: কাকলির সন্দেহ

কাকলি এখন আর চুপ করে নেই।

একদিন চিঠিগুলো দেখে বলে বসলো,

— “দেখ, ঋদ্ধি, অচেনা কারও সঙ্গে এমন আবেগ দিয়ে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। হয়তো ও বিবাহিত, কিংবা…”

— “তুমি ওকে চেনো না, কাকলি,” বলে ঋদ্ধি শান্তভাবে চিঠিগুলো গুছিয়ে রাখে।

— “তুইও কি চাস না, একবার ওকে দেখতে?”

— “না কাকলি। আমি চাই চিঠিগুলো থাকুক… ওকে না দেখেই এই অনুভবটা সত্যি।”

কিন্তু কাকলির মনে একটা অস্থির সন্দেহ বাসা বাঁধে — আর সে চুপচাপ কিছু খোঁজ নিতে শুরু করে…

পর্ব ৬: আকাশের ব্যক্তিজীবন প্রকাশ

ঋদ্ধির চিঠির উত্তরে আকাশ এবার নিজের কিছু ব্যক্তিগত কথা জানায়।

“তুমি জেনো, আমি ছোটবেলা থেকে বইয়ের মধ্যে থাকতাম। মা মারা যান যখন আমি দশ বছরের, বাবা এরপর আর নতুন সংসার করেননি। এখন আমি আর দিদি — আমাদের দুইজনের ছোট সংসার।

আমি চিঠিগুলোর মধ্যে যেন একটা বন্ধ দরজার ওপাশে আলো দেখি — সেই আলো তুমি।

তুমি কেমন? তোমার মা-বাবা? কাউকে বলেছো আমার কথা?”

ঋদ্ধির চোখে জল আসে। সে ভাবে, একজন ছেলে, এতটা ভেতর খুলে দেয় কাউকে — শুধু চিঠিতে?

এই গভীর আত্মার ছোঁয়া যে খুব কম পাওয়া যায়।

পর্ব ৭: ঋদ্ধির কলেজে নাটক, প্রথম কবিতা পাঠ

ঋদ্ধির কলেজে বসন্তোৎসব। সে এবার নিজের লেখা কবিতা পাঠ করবে।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে তার চোখ বারবার খোঁজে সেই একজনকে, যে আসবে না, তবু তার সব কবিতার উৎস।

সে পড়ে তার নিজের লেখা কবিতা:

“চিঠির কাগজে আঁকা নামহীন মুখ,

প্রতিটি অক্ষরে তুমি ছিলে, তবু চেনা হলে না।

তুমি এসোনি কোনো সন্ধ্যায়,

কিন্তু আমার প্রতিটি সকাল, তোমায় দিয়েই শুরু।”

বন্ধুরা প্রশংসা করে, কিন্তু সে জানে কবিতার মূল শ্রোতা আজ নেই।

পরদিন সে চিঠির সঙ্গে কবিতার কপি পাঠিয়ে দেয় আকাশকে।

পর্ব ৮: আকাশের ডাকঘরের গোলমাল

ডাকঘরে হঠাৎ চিঠি হারানোর অভিযোগে একটা তদন্ত হয়।

আকাশকে প্রশ্ন করা হয় — সে কি ব্যক্তিগত চিঠি খুলে পড়ে?

কিন্তু সে নিজেকে সামলে নেয়। ঋদ্ধির চিঠির কথা কাউকে না বলে কেবল নিজের সততা প্রমাণ করে।

বস, মিস্টার মুখার্জি, পরে বলে,

— “তোকে জানি বেটা, কিন্তু সাবধান। আজকের দিনে কেউ কাউকে চিঠি লেখে?”

আকাশ একভাবে হেসে ফেলে।

সে জানে, আজও কেউ কেউ হৃদয়ের খামে ভালোবাসা ভরে পাঠায়…

পর্ব ৯: ঋদ্ধির অভিমান

এক সপ্তাহ চিঠি আসে না।

ঋদ্ধি ঘুমাতে পারে না, চোখে কালি পড়ে যায়।

সে ভাবে —

“তাহলে কি আকাশও চলে গেল? সেও কি এখন বাস্তবের দিকে ফিরে গেল?”

চিঠির প্রতীক্ষায় দিন কেটে যায়।

অবশেষে চতুর্থ সপ্তাহে চিঠি আসে, কিন্তু অল্প কথায় লেখা:

“কিছুদিন ডাকঘরের ঝামেলায় মন ছিল না, দুঃখ দিয়েছি।

তবে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে লেখা বন্ধ করিনি — শুধু একটু হারিয়ে গিয়েছিলাম।

তুমি রাগ করো?

তুমি কি এই চিঠির উত্তর দেবে, নাকি আমায় ক্ষমা করবে না আর?”

— তোমার আকাশ

ঋদ্ধি ভেতরে কেঁপে ওঠে।

তার চোখে জল গড়িয়ে পড়ে — সে রাগ করতে পারেনি, শুধু মন খারাপ করেছিল।

সে উত্তর লেখে —

“আমি চিঠি পাওয়ার অপেক্ষা করি, রাগ করি না। আমি আজকাল তোমার শব্দেই বাঁচি আকাশ…”

পর্ব ১০: এক দীর্ঘ চিঠিতে ক্ষমা

এই পর্বে আকাশ নিজের সমস্ত অনুশোচনা এক চিঠিতে লেখে।

“ঋদ্ধি, তুমি জানো, চিঠি না পাঠিয়ে আমি নিজেকেই যেন ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি এখন বুঝি, এই চিঠিগুলো শুধু লেখা নয় — এটা আমাদের অস্তিত্ব।

আমি তোমায় না দেখে ভালোবেসে ফেলেছি, হয়তো অযৌক্তিক, কিন্তু এর চেয়ে সত্য আর কিছুই নেই।

যদি পারো, আমাকে ক্ষমা কোরো।

আমি আর কখনো হারিয়ে যাবো না।”

চিঠির শেষে ছিল একটা প্রশ্ন —

“তুমি কি আমাকে ঠিকঠাক ভালোবাসো, ঋদ্ধি?”

ঋদ্ধি উত্তর দেয় না সাথে সাথে।

সে জানে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানে… তার ভিতরটাও মেলে ধরা।

তার চোখে তখন মেঘ জমে —

“ভালোবাসা কি সত্যিই হয় চিঠিতে?

না কি… এটাও একটা গল্প মাত্র?”

পর্ব ১১: (আকাশের দিদির দেখা মেলানোর চেষ্টা)।

আকাশের দিদি মালবিকা অনেক দিন ধরেই ছোট ভাইয়ের এই “চিঠি প্রেম” নিয়ে চিন্তিত।

একদিন রাতে আকাশ যখন রান্নাঘরে, তখন মালবিকা ওর ড্রয়ার থেকে কয়েকটা চিঠি দেখে ফেলে।

চোখে পড়ে —

“ঋদ্ধি সরকার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা…”

মালবিকা ঠিক করে, ছেলেটাকে বাঁচাতে হলে, মেয়েটার বাস্তব অস্তিত্ব জানা দরকার।

সে নিজের একজন পরিচিতের মাধ্যমে কলেজ স্কোয়ার এলাকায় খোঁজ শুরু করে…

পায় একটা সূত্র —

“ঋদ্ধি, কলকাতার সিটি কলেজে পড়ে, সাহিত্যের ছাত্রী।”

মালবিকা আর আকাশকে কিছু না বলে চুপচাপ একদিন কলকাতা রওনা দেয়…

পর্ব ১২: (পুজোর সময় কলকাতায় দেখা হতে পারত)।

এদিকে শরৎ এসেছে। দুর্গাপূজার ঢাকে শহর ভরে গেছে।

ঋদ্ধি আকাশকে চিঠিতে লিখে —

“পুজোর সময় যদি তুমি কলকাতায় আসো, আমি কলেজ ফেস্টিভ্যালে কবিতা পাঠ করব।

দেখা না হলেও, crowd-এর মধ্যে একটা অচেনা চোখ যদি আমার দিকে তাকিয়ে থাকে… জানব, তুমি এসেছো।”

আকাশ খুব করে চায় যাওয়া, কিন্তু অফিস থেকে ছুটি মেলে না।

তার দিদি তখনো শহরে… এবং সে গিয়ে দেখে ঋদ্ধিকে ফেস্টিভ্যালে পারফর্ম করতে।

এক মুহূর্ত, মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সাদা-শাড়ি-পরা মেয়েটার চোখে একরাশ গভীরতা দেখে মালবিকা থমকে যায়।

সে ভাবে,

“এই মেয়েটাই কি আমার ভাইয়ের চিঠির নায়িকা?”

কিন্তু সে সামনে গিয়ে কিছু বলে না। শুধু দূর থেকে দেখে যায়।

পর্ব ১৩: (দেখা হয়নি, বেড়ে যায় দূরত্ব)।

পূজোর পর চিঠিতে ঋদ্ধি লেখে:

“তুমি এলে না কেন? আমি ওইদিন একটু একটু করে তোমাকে খুঁজছিলাম।

crowd-এ অনেক চোখ, কিন্তু কোনোটাই ছিল না আমার আকাশ…”

আকাশ কেবল লিখে:

“তুমি বলেছিলে দেখা না হলেও চলবে… এখন তুমি কাঁদছো কেন?”

ঋদ্ধি অভিমান করে চিঠির উত্তর দেয় না।

একটা সপ্তাহ, তারপর আরেকটা…

আকাশও কিছু লেখে না।

এক নীরবতা জমতে থাকে তাদের মাঝখানে —

যেন প্রতিটা না-পাওয়া শব্দ এক একটা শূন্য খাম হয়ে ফেরত যাচ্ছে…

পর্ব ১৪: (ঋদ্ধির বাবা অন্যত্র বিয়ের প্রস্তাব দেন)।

এক সন্ধ্যায় ঋদ্ধির বাবা বলেন,

— “একটা ভালো পরিবার থেকে প্রস্তাব এসেছে, ঋদ্ধি। ছেলে কলকাতায় চাকরি করে। দেখা করবি একবার?”

ঋদ্ধি চমকে ওঠে।

সে বলে না কিছু, শুধু নিজের ঘরে গিয়ে একটার পর একটা চিঠি বের করে বিছানায় ছড়িয়ে দেয়।

প্রত্যেকটা কাগজে যেন আকাশের ছোঁয়া —

তার না দেখা ভালোবাসা।

সে রাতটা ঘুমায় না। শুধু লেখে ডায়েরিতে —

“আমি যদি হেরে যাই, তাহলে কাগজের ভালোবাসা কি জিতবে কখনও?”

পর্ব ১৫: (আকাশের ভেতর যুদ্ধ)।

অন্যদিকে আকাশ মালবিকার মুখোমুখি।

মালবিকা বলে,

— “আমি ওকে দেখেছি। মেয়েটা খুব ভালো। কিন্তু ও তো জানে না তুমি কে। এক অদ্ভুত মোহ তৈরি হয়েছে তোমাদের মধ্যে।

এটা যদি একদিন ভেঙে পড়ে? ও কি সামলাতে পারবে?”

আকাশ চুপ করে থাকে।

তার মাথার ভিতর চলছে এক যুদ্ধ —

“আমি কি নিজে থেকেই দূরে সরে যাই?

নাকি ওকে জানাই আমি কে?

আমার ছবি পাঠাবো?

ও যদি আমাকে দেখে পছন্দ না করে? যদি…”

কিন্তু সেই রাতে, আকাশ একটা ছোট্ট খামে নিজের একটা পুরনো ছবি রেখে চিঠির সঙ্গে পাঠায়।

চিঠির শেষ লাইনে লেখে —

“ঋদ্ধি, আজ আমি তোমায় আমার মুখটা দিলাম।

দেখো, তুমি যদি ভালোবাসো আমাকে — চিঠির মতোই।”

পর্ব ১৬: (কাকলির সাহসী পদক্ষেপ)।

ঋদ্ধি আকাশের ছবি হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

না সে কাঁদে, না হাসে। কেবল দেখে। আর ভাবে –

“এই মানুষটাই? এই সেই আকাশ, যে আমার প্রতিটি দুঃখের ওষুধ হয়ে উঠেছিল?”

কিন্তু চিঠিতে সে কোনো উত্তর দেয় না।

দুদিন, চারদিন… এক সপ্তাহ কেটে যায়।

এদিকে কাকলি চুপচাপ সব লক্ষ্য করছিল।

একদিন সে বলে,

— “দেখ, তোদের গল্পটা কাগজে আঁকা, কিন্তু তাতে রং আছে। যদি তুই কিছু না বলিস, সব মুছে যাবে।

তোর যদি ভয় লাগে, আমি তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব।”

ঋদ্ধি চমকে যায়।

— “তুই জানিস কোথায়?”

— “না, কিন্তু আমরা বের করব। পিওনের খামে মোহর দেওয়া নাম আর এলাকা তো রয়েছেই।”

সেই শুরু —

কাকলি ঠিক করে, সে নিজেই একদিন চিঠি লেখবে আকাশকে।

পর্ব ১৭: (ঋদ্ধির বিদ্রোহ)।

ঋদ্ধির বাবা আবার বিয়ের ব্যাপারে চাপ দেন।

তিনি বলেন,

— “এই বয়সে কবিতা দিয়ে পেট চলে না। ভালো ছেলে, ভালো চাকরি — জীবন সহজ হবে।”

ঋদ্ধি শান্ত গলায় বলে,

— “বাবা, তুমি কি জানো, আমি কোনোদিন কারো সঙ্গে এতখানি মন খুলে কথা বলিনি?

তুমি যাকে পছন্দ করছো, সে আমাকে বুঝবে তো?”

রাগে-অভিমানে সেই রাতে সে নিজের ঘরে বসে চিঠি লেখে আকাশকে:

“আমি জানি না আমাদের শেষ কোথায়, কিন্তু আমি চাই না এটা চিঠির মাঝখানে আটকে থাকুক।

আমি তোমাকে ছুঁতে চাই না, আমি তোমার সত্যটা জানতে চাই।

তুমি যদি পারো, এসো দেখা করতে।

আমি থাকব কলেজের সামনে, আগামী শনিবার, দুপুর ৩টায়।

যদি না আসো, বুঝব — গল্পটা শেষ।”

পর্ব ১৮: (প্রথম ফোনালাপ)।

আকাশ এই চিঠি পড়ে কাঁপতে থাকে।

সেই মুহূর্তে প্রথমবার সে নিজের মনের ভয় ভেঙে দিদিকে বলে,

— “আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। এখনই। কিন্তু একটা কথা বলতেই হবে আগে…”

দিদি একটা ফোন নম্বর জোগাড় করে দেয়। কাকলির মাধ্যমে।

রাতে, বহুদিনের পর, চিঠির শব্দ কণ্ঠে রূপ নেয়।

ঋদ্ধি ফোনটা তোলে:

— “হ্যালো?”

— “আমি… আকাশ।”

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর দু’পাশেই নিঃশ্বাস।

আরো কিছু না বলেও তারা সব বলে ফেলে।

শব্দের মাঝখানে শুধু কান্না আর হাসির সুর।

ঋদ্ধি শুধু ফিসফিসিয়ে বলে,

— “তুমি আসবে তো?”

— “আসব। এবার সত্যিই আসব।”

পর্ব ১৯: (একপাক্ষিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে)।

শনিবার সকাল।

আকাশ ট্রেন ধরে কলকাতা আসছে। তার ব্যাগে কয়েকটি চিঠি, একটা পুরনো বই, আর একটা ছোট্ট উপহার।

কিন্তু সেই মুহূর্তে, মালবিকা রাস্তায় দুর্ঘটনায় পড়ে। হাসপাতালে ভর্তি।

আকাশ দ্বিধায় পড়ে যায় — সে কি যাবে দেখা করতে, নাকি থাকবে দিদির পাশে?

সে ফোন করে কাকলিকে —

— “ঋদ্ধিকে বলো, আমি কথা রেখেও রাখতে পারলাম না। আমি আসতে পারছি না…”

কাকলি ফোন রাখার পর ঋদ্ধিকে কিছু বলে না।

ঋদ্ধি বিকেলে কলেজ স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘড়ির কাঁটা চলে যায় ৩টা, ৪টা, ৫টা…

সে জানে, হয়তো আকাশ আর আসবে না।

কিন্তু মন বলে —

“ভালোবাসা চলে যেতে পারে, কিন্তু প্রতীক্ষা কখনও মরে না…”

পর্ব ২০: (আকাশ কলকাতা আসে)।

তিনদিন পর মালবিকার অবস্থার উন্নতি হয়।

আকাশ সেই রাতেই একটি ট্রেন ধরে কলকাতা আসে।

সকাল ৬টা, সিটি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে…

সে দেখে — একজন মেয়ে মাধবীলতা ফুলের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে ক্লান্তি, মুখে আলো।

ঋদ্ধি।

তারা চুপ করে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নজর এড়িয়ে থাকা সেইসব চিঠির শব্দ যেন এবার হাওয়ায় ভাসে।

আকাশ ফিসফিস করে বলে —

— “তুমি চিঠিতে যেমন ছিলে, চোখেও ঠিক তেমনই…”

ঋদ্ধি শুধু বলে —

— “তুমি আসবে বলেছিলে। তুমি এসেছো। বাকিটা আমি মানি…”

এক মুহূর্ত, সময় থেমে যায়।

আর, একটা পুরনো প্রেম… কাগজের গন্ধ থেকে সত্যিকারের শ্বাসে রূপ নেয়।

পর্ব ২১: (মুখোমুখি দেখা)।

সিটি কলেজের সামনের সেই বেঞ্চ — যেখানে একসময় ঋদ্ধি একা বসে চিঠি লিখত, আজ সেখানেই বসে আকাশ।

দু’জনে একসাথে।

তারা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

পরে আকাশ বলে,

— “তুমি জানো? আমি ভেবেছিলাম দেখা হলে সবকিছু বদলে যাবে।

কিন্তু না… চিঠির ঋদ্ধি আর এই ঋদ্ধি — একদম এক!”

ঋদ্ধি হেসে বলে,

— “তুমি ঠিক বলেছো… চিঠিতে আমরা একে অপরের মধ্যে যা খুঁজেছি, চোখে সেটা হারাবে না। কারণ চিঠি তো শুধু কাগজ নয়, ওটা তো আত্মা।”

ওই বিকেলে, তারা আর কিছু চায় না — শুধু একটু পাশে থাকা, একটু চুপচাপ থাকাই যেন বহুদিনের পূর্ণতা।

পর্ব ২২: (পরিবার জানে সব)

ঋদ্ধি নিজের পরিবারকে সব বলে দেয়।

প্রথমে বাবা রেগে যান।

— “তুমি একজন সাধারণ ডাকঘরের কর্মচারীর সঙ্গে জীবন কাটাবে?”

মা বোঝাতে চেষ্টা করেন:

— “ওকে এতদিন তুমি জানো না, আর মেয়েটা তাকে ভালোবাসে… এতটাই গভীরভাবে।”

কিন্তু বাবা সহজে মানতে চান না।

তবু, আকাশের চিঠিগুলো পড়ে তাঁর মুখে একরকম নরমতা আসে।

তিনি বলেন,

— “ছেলেটার কলমে যা আছে, সেটা যদি তার হৃদয়ে থাকে — তাহলে আমি কিছু বলব না। কিন্তু জীবনটা কঠিন, ও পারবে তো?”

ঋদ্ধি জবাব দেয়,

— “যে মানুষ কথা না রেখেও ক্ষমা চাইতে জানে, সে কষ্ট এলেও পাশে থাকবে।”

পর্ব ২৩: (সম্পর্কের স্বীকৃতি চাওয়া)।

আকাশ এবার নিজের দিদিকে সব জানায়।

মালবিকা প্রথমে একটু চিন্তিত ছিল, কিন্তু তারপর বলে,

— “যদি ও তোমার সেই ঋদ্ধি হয়, তাহলে আর ভয় কিসে? এগিয়ে যা, ভাই।”

আকাশ এবং ঋদ্ধি এবার একসাথে দুই পরিবারের সামনে দাঁড়ায়।

আকাশ বলে,

— “আমি বড় কিছু দিতে পারব না, কিন্তু ওর প্রতিটি চিঠির মতোই প্রতিদিন ওর পাশে থাকব। ভুল করলেও চিঠির মতো ক্ষমা চাইব।”

বাবা একটু চুপ করে, তারপর বলেন,

— “আচ্ছা, এবার যদি আমার মেয়ের চোখের জল ফেলে রাখো — তখন কিন্তু আমি চিঠিতে নয়, সামনে দাঁড়িয়ে আসব!”

ঘরজুড়ে হাসি।

প্রেম এবার সত্যিকারের নাম পায় — “একটি সম্পর্ক”।

পর্ব ২৪: (চিঠির শেষ পাতা)।

বিয়ের ঠিক আগের রাতে আকাশ ও ঋদ্ধি আবার চিঠি লেখে —

একটি শেষ চিঠি, যেটা তারা একে অপরকে দেবে বিয়ের দিন সকালে।

চিঠিতে ছিল…

আকাশের চিঠি:

“আমার প্রিয় চিঠির মেয়ে,

আগামীকাল থেকে আমাদের আর কাগজে কাগজে দেখা হবে না।

তুমি আমার পাশে থাকবে, আমার হাতে হাত রাখবে, আর প্রতিটি কথা — সরাসরি হৃদয় থেকে কানে পৌঁছাবে।

তবুও এই শেষ চিঠি রাখো — যেন কোনোদিন ঝড় এলে, তুমি পড়ে নিতে পারো আমাদের শুরুটা।”

ঋদ্ধির চিঠি:

“আকাশ,

তুমি শুধু একজন চিঠির মানুষ ছিলে না, তুমি আমার নীরবতা ছিলে।

আমি জানি, একদিন আমাদের কথা কমে যাবে — দায়িত্বে, বাস্তবতায় হারিয়ে যাবে।

কিন্তু আমি প্রতিদিন অন্তত একবার তোমার নামের আগে ‘আমার’ শব্দটা বসিয়ে ভাবব — আর মনে করব, ‘আমার আকাশ’ তখনও আছে।”

পর্ব ২৫: (নতুন ঠিকানা — একই নামে)।

বিয়ের দিন।

ঋদ্ধি লাল বেনারসি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

আকাশ আশীর্বাদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে, চোখে জল।

পান্ডেল জুড়ে সবাই জানে — এই বিয়ে শুধু দুটি মানুষ নয়,

দুইটি আত্মা — যারা চিঠির অক্ষরে ভালোবেসেছিল।

বিয়ের পর প্রথম রাত।

আকাশ ঋদ্ধির হাতে একটা খাম দেয়।

ঋদ্ধি অবাক হয়ে বলে,

— “আবার চিঠি?”

আকাশ হাসে,

— “এটাই শেষ নয়।

এখন থেকে প্রতি বছর আমাদের বিবাহবার্ষিকীতে আমি তোমায় একটা চিঠি লিখব…

ঠিক যেমন আমাদের শুরু হয়েছিল।”

ঋদ্ধি খামটা খোলে।

সেখানে লেখা ছিল —

“আমার নতুন ঠিকানা:

ঋদ্ধির হৃদয়ের ভেতরে,

চিরকাল আকাশ।”

✅ সমাপ্তি

চিঠিতে লেখা প্রেম —

একটি কাগজে আঁকা ভালোবাসা, যা কালজয়ী।