উত্তর ভারত থেকে পুরী যাওয়ার পথে প্রধান সড়কের ধারেই বিষ্ণুপুর অবস্থিত।ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে এখানে মন্দিরের সংখ্যা ছিল ৩৬০টি।ফলে পুরী যাওয়ার পথে পুণ্যার্থীরা এখানে আসতেন আর দেববিগ্রহের পূজা দিয়ে দক্ষিণা-প্রণামীও দিতেন। স্বভাবতঃই মন্দির গুলো থেকে আয় হত প্রচুর।বিষ্ণুপুরের আয়ের এক অন্যতম উৎস ছিল মন্দির। আর, দেববিগ্রহদের মধ্যে সবথেকে বেশী আকর্ষনীয় বিগ্রহ ছিল শ্রীমদনমোহনদেব। মদনমোহন মন্দিরের আয় ছিল বিষ্ণুপুরের সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এ তথ্য পাওয়া যায় ১৭৮৯সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা একটি চিঠিতে। চিঠিটি লিখেছিলেন বীরভূমের সেইসময়ের কালেক্টর জী. কীটিংসয়ে’র এ্যাসিস্ট্যান্ট অন ডেপুটেশন– এ. হেসিলরীজ। সেসময় বিষ্ণুপুরে অর্থাভাব চলছিল আর মদনমোহনদেব কলকাতার বাগবাজারে ছিলেন। হেসিলরীজ লিখেছিলেন–‘এই বিগ্রহকে যদি বিষ্ণুপুরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় , তবেই সেখানকার সম্পদবৃদ্ধির সম্ভবনা আছে।’ অতএব, মদনমোহনদেবের নাম প্রাচীন বিষ্ণুপুরের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভীষণভাবে। আবার, এক দেববিগ্রহকে নিয়ে রাজপরিবারে মামলা , বন্ধকী, ডিক্রী— এ ঘটনা ইতিহাসে আর নেই। তাই মদনমোহন বিগ্রহ বিষ্ণুপুরের রাজপ্রেক্ষাপটে এক ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ। বাগবাজারে নাকি বিষ্ণুপুরে(?)—তাঁর বর্তমান অবস্থানকে কেন্দ্র করে বিতর্ক বা ধোঁয়াশা এখনও পর্যন্ত মেটেনি বললেই চলে। সেইসাথে তাঁর নানান অবিশ্বাস্য অলৌকিক লীলা— সমস্তটা নিয়ে ইতিহাসের পাতায় শ্রীমদনমোহনদেবের কাহিনী ভীষণ আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর। আসুন, মদনমোহনকে নিয়ে ইতিহাসের সেই টানা-পোড়েন দৃশ্য একটু দেখার চেষ্টা করি।

ষোড়শ শতকে বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের ৪৯তম রাজা ছিলেন বীর হাম্বীর বা হাম্বীর মল্ল । ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজত্ব শুরু করেন।তাঁর অধীনে ডাকাত বাহিনী থাকতো।পথচারীরা বিষ্ণুপুরের জঙ্গল পার করতে গেলেই এই সব ডাকাতরা দস্যুতা করে সব ছিনিয়ে নিত। তারপর সব সম্পদ বীর হাম্বীরকে দিয়ে দিত ।বদলে এদের ভরণপোষণের ভার রাজা বহন করতেন। সেসময় এই ডাকাতদের জন্য পথচারীদের পক্ষে বনবিষ্ণুপুর পেরোনো রীতিমত ত্রাসের ব্যাপার ছিল।

“ঐছে দুষ্ট রাজা নাই ভারতভূমিতে ।

কেহ না পারয়ে এ পাপীরে দন্ড দিতে।।”

(ভক্তিরত্নাকর,৭/৭১)

বৃন্দাবন থেকে শ্রীরূপ-সনাতন,কবিরাজ গোস্বামী ও অন্যান্য গোস্বামীদের লিখিত গ্রন্থ নিয়ে গৌড় দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন শ্রীনিবাস , নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভু। উদ্দেশ্য গৌড়দেশে ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করবেন। সকল গ্রন্থ পেটিকায়(বাক্স বা সিন্দুক) ভরে গরুর গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ;সাথে দুজন পাহারাদারও রয়েছে। জঙ্গলপথে বিষ্ণুপুরের ডাকাতদের নজরে পড়লো গো-শকট আর তাতে যত্ন করে রাখা পেটিকা। তারা পিছু নিল। রাতের বেলায় বিশ্রাম নিতে গাড়ি থামিয়ে যখন সকলে ঘুমোচ্ছে তখন পেটিকা ডাকাতি করে পালিয়ে গেল ডাকাতরা। জমা দিল রাজকোষাগারে।পরদিন সকালে ডাকাতির দ্রব্য দেখতে রাজা এলেন।পেটিকা খোলা হল। সে কি !সোনা, রূপা, হীরে , জহরত কিছুই তো নেই ভেতরে। কেবল পুঁথি আর পুঁথি! কিন্তু সোনা-রূপো না থাকলেও যা ছিল তা সোনার থেকেও মহিমায় অমূল্য রতন। রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব ,ভক্তিতত্ত্ব ,ভক্তিসিদ্ধান্ত সমৃদ্ধ মহাজন লিখিত গ্রন্থগুলো স্পর্শ করা মাত্র লেখনীর দিব্য প্রভাবে যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল দস্যুরাজা বীর হাম্বীরের হৃদয় ।

এদিকে সকালে শ্রীনিবাস আচার্যদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।সংবাদ গেল বৃন্দাবনে। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে লেখা মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’র পান্ডুলিপিও ছিল পেটিকায়। লেখক অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এতটাই ভেঙ্গে পড়লেন যে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করলেন । বিষ্ণুপুরে অনেক অন্বেষণ করেও যখন গ্রন্থপেটিকা পাওয়া গেল না তখন শ্রীনিবাস হতাশ শ্যামানন্দ ঠাকুর ও নরোত্তম ঠাকুরকে তাঁদের নিজেদের গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন আর নিজে রয়ে গেলেন বিষ্ণুপুরে । মনে মনে ভাবলেন এক না একদিন কোন না কোনভাবে গ্রন্থের সুলুক সন্ধান তিনি পাবেনই পাবেন ।

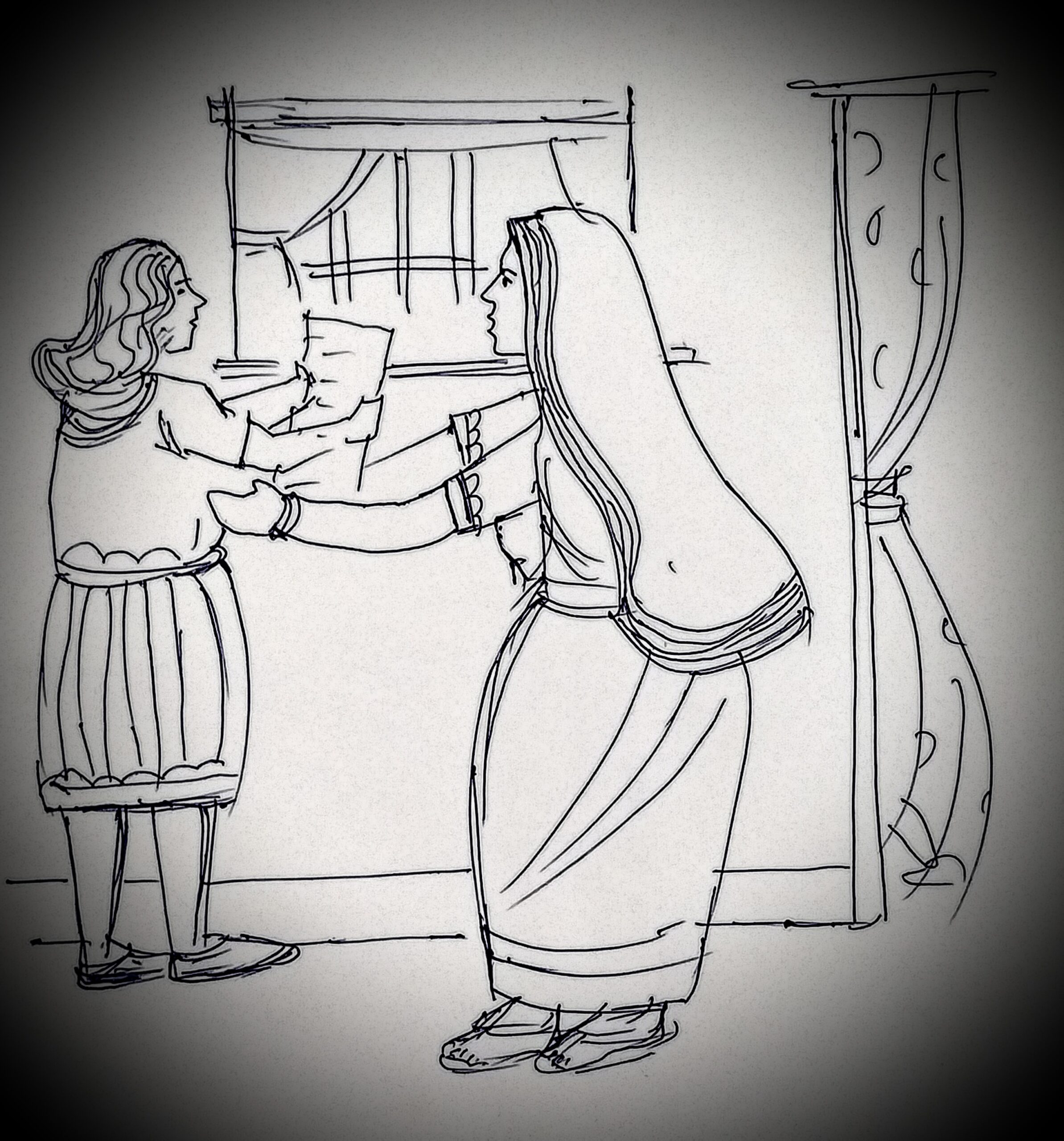

দশ দিন কেটে গেল , অনেক অনুসন্ধান করেও কোন কিনারা করতে পারলেন না শ্রীনিবাস। একটি গাছের তলায় ক্লান্ত,শ্রান্ত হয়ে মলিন মনে বসে আছেন আর দুঃশ্চিন্তা করছেন। এমন সময় কৃষ্ণবল্লভ নামে এক ব্রাক্ষ্মণ কিশোর হাজির হল সেখানে। তার সঙ্গে আলাপ করে কথা প্রসঙ্গে বনবিষ্ণুপুরের রাজার আচরণ জানতে পারলেন শ্রীনিবাস। রাজা রাতে দস্যুবৃত্তি করান আর দিনের বেলায় রাজসভায় শাস্ত্র আলোচনা করান — একথা জেনেই সেই কিশোরকে তিনি বললেন, ” আমায় একদিন নিয়ে যেতে পারবে সেই সভায়?” কিশোর সানন্দে রাজী হয়ে মাথা নাড়ল। শ্রীনিবাস এলেন রাজসভায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনতে। ব্যাস চক্রবর্তী পুরাণ ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিলেন।মনে মনে শ্রীনিবাস যা ভেবেছিলেন তাই হল। পন্ডিত এর ব্যাখ্যায় ভুল ছিল। শ্রীনিবাস ভুল ধরলেন ।রাজা বীর হাম্বীর বলে বসলেন , “এত যখন সাহস দেখালেন , তাহলে এবার আপনিই ব্যাখ্যা করুন। শুনি সকলে।” শ্রীনিবাস এটাই চাইছিলেন ,কারণ ,তিনি জানতেন কোনভাবে যদি রাজার অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন তবে রাজার হস্তক্ষেপে গ্রন্থপেটিকা প্রাপ্তিতে সুবিধা হতে পারে। হলও তাই ।তিনি ভ্রমর গীতা শ্রবণ করালেন। তাঁর প্রেমভক্তি সমন্বিত অসাধারণ শাস্ত্র ব্যাখ্যায় , নিখুঁত বিশ্লেষণে সভায় উপস্থিত সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন। প্রত্যেকের চোখে জল এল আবেগে, ভক্তিতে ।খুশি হয়ে পুরষ্কার ঘোষণা করতে চাইলেন রাজা, বললেন, ” আপনার যা চাই আমি তাই দেব , আর এবার থেকে আপনাকে রোজ ভাগবত প্রবচন করতে হবে সভায়।” শ্রীনিবাস বললেন,” রাজামশাই আমার কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই। আপনি যদি পারেন আমার অপহৃত ধনের প্রাপ্তিতে একটু সাহায্য করুন ।” এই বলে সমস্ত ঘটনা জানালেন। রাজা বললেন ,”আপনি আসুন আমার সঙ্গে।” রাজকোষাগারে নিয়ে গেলেন তাঁকে। বিস্মিত শ্রীনিবাস দেখলেন, যে গ্রন্থপেটিকার জন্য তিনি এতো অনুসন্ধান চালিয়ে চলেছেন হন্যে হয়ে, তা সব রাজার কাছেই গচ্ছিত রয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্যকে গ্রন্থপেটিকা ফিরিয়ে তো দিলেনই রাজা ,পরবর্তীতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন তাঁর থেকে। বীর হাম্বীরের পত্নীর নাম ‘সুলক্ষণা’ ও পুত্রের নাম ছিল ‘ধাড়ীহাম্বীর’ ।পরম বৈষ্ণব হলেন সপরিবারে তাঁরা। বীর হাম্বীরের সময় থেকেই বংশপরম্পরায় মল্ল রাজারা বৈষ্ণব ভক্ত হলেন । তার আগে তো তাঁরা শাক্ত ছিলেন।বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃন্ময়ীর যে মন্দির আমরা দেখতে পাই তা ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মল্লরাজা জগৎমল্লই নির্মাণ করে দিয়েছিলেন । বীর হাম্বীর সমস্ত অসাধু কর্ম ত্যাগ করলেন । তিনি শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করালেন শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বারা।

“হৈল বীর হাম্বীরের পরম উল্লাস।

শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ।।

রাজা বীর হাম্বিরের রাণী সুলক্ষণা।

আচার্য্য প্রভুরে কত করিলা প্রার্থনা।।

আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া দীক্ষামন্ত্র দিলা।

পাইয়া যুগল মন্ত্র রাণী হর্ষ হৈলা।।”

(ভক্তিরত্নাকর, ৯/২৭০)

পরবর্তীতে রাজা বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মের একজন পরম পৃষ্ঠপোষক হলেন। তিনি কালাচাঁদকে নিয়ে অপূর্ব পদ রচনা করেন, যেগুলি পদকল্পতরু’তে স্থান পেয়েছে। যখন নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী বৃন্দাবনে কাম্যবনের গোপীনাথের জন্য রাধিকা মূর্তি নির্মাণ করিয়ে গৌড়দেশ থেকে বৃন্দাবনে পাঠান ,তখন সেই বিগ্রহের জন্য মূল্যবান অলংকার সামগ্রী, বস্ত্র, বাসনপত্র ও যাবতীয় উপঢৌকন সব এই বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বীরই প্রদান করেছিলেন। বৃন্দাবনের আচার্য শ্রীল জীব গোস্বামীজী প্রসন্ন হয়ে তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন ‘চৈতন্য দাস’ ।

“শ্রীজীব গোস্বামী হইলা প্রসন্ন তোমারে ।

শ্রীচৈতন্য দাস নাম থুইল তোমার ।।”

( ভক্তিরত্নাকর, ৯,২০৫)

এই বীর হাম্বীর রাজা একবার বৃষভানুপুরের বনে পথ হারিয়ে ক্লান্ত ,অবসন্ন হয়ে সন্ধ্যাবেলায় উপস্থিত হলেন এক কুটীরে। সে কুটীরে সাধনা করতেন এক তান্ত্রিক। তান্ত্রিকের কাছে পূজিত হতেন অপূর্ব দর্শন শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ। বিগ্রহের রূপমাধুরী দর্শন করা মাত্র রাজার ইচ্ছা হলো সে বিগ্রহ নিজের কাছে রাখার । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তান্ত্রিক ওই বিগ্রহ কোথায় পেয়েছেন। তান্ত্রিক জানালেন যে ,বনবিষ্ণুপুরের বিল থেকে এক জেলেনীর জালে উঠেছিলেন বিগ্রহ । জেলেনী নিজে পূজার্চনার কিছু জানতেন না বলে তান্ত্রিককে সেটি দিয়ে দিয়েছিলেন পূজা করার জন্য।

বৃষভানুপুর থেকে কোন উপায়ে বীর হাম্বীর সে বিগ্রহ রাজপ্রাসাদে উঠিয়ে আনলেন । এদিকে বিগ্রহ-হারা তান্ত্রিক লোক মারফৎ জানতে পারলেন যে, মদনমোহন রাজার কাছে আছে। তিনি বিগ্রহ ফেরত চাইতে রাজদরবারে আসলেন। কিন্তু, রাজা বললেন, “তোমার যত ধন সম্পত্তি লাগে নিয়ে যাও, ওই বিগ্রহ আমাকে দিয়ে দাও তুমি।” তান্ত্রিক রাজী নন। তাঁর অন্য কিছু নয় , বিগ্রহই লাগবে। কয়েকদিন পর ফেরৎ দেবেন এই বলে শেষে রাজা সময় চাইলেন। এক নকল বিগ্রহ গড়ালেন আর তা দেখিয়ে নিয়ে যেতে বললেন তান্ত্রিককে।কিন্তু বিগ্রহকে বুকে লাগিয়ে তাঁর অঙ্গগন্ধ নিতেই তান্ত্রিক বুঝতে পারলেন যে, সেই বিগ্রহ তাঁর নয়, নকল বিগ্রহ সেটি। তিনি নিজের বিগ্রহ চাইলেন। রাজা বললেন, নিতে হলে ওই বিগ্রহই নিতে হবে, ওটিই আসল । শেষে অশ্রুপাত করতে করতে তান্ত্রিক বললেন ,”আজ আপনার দিন ভালো যাচ্ছে তাই আমায় এমন করে ফেরাতে পারলেন। একদিন এমন আসবে যখন আপনাদেরও এই বিগ্রহের জন্য কাঁদতে হবে, বলে গেলাম আমি।”

“মল্ল রাজাদের সময় ভালো হইতে সদয় ।

সময় গেলে কবে তারে দেখ কাঁদিতে হয়।।”

(মদনমোহন বন্দনা, অভয়পদ মল্লিক)

মদনমোহন রয়ে গেলেন রাজার কাছে। ভালোই থাকেন। ভক্ত রাজা যত্ন করেন ,মন প্রাণ ঢেলে সেবার ব্যবস্থা করেছেন। রাজপুরোহিত ধরণী মহাপাত্রকে নিযুক্ত করলেন সেবার্চনার জন্য। মদনমোহনের জন্য রাসমঞ্চ নির্মাণ করিয়ে দিলেন । সেটা তখন ১৬০০খ্রিষ্টাব্দ।রাসমঞ্চের বিশাল বেদী।বেদীর ওপর মঞ্চ, চূড়া ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে। চূড়ার শৈলী পিরামিডের মত। ৩৫ফুট উঁচু ও ৮০ফুট চওড়া টেরাকোটার কারুকার্যে খোদিত এই অসামান্য রাসমঞ্চ পর্যটকদের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ। মূলতঃ বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার স্থাপত্য বীর হাম্বীরের আমল থেকেই প্রসার লাভ করে । তাঁর অপর এক কীর্তি হল দলমাদল কামান স্থাপন।এই কামানও অতীব আশ্চর্য দর্শণীয় বস্তু। কারণ, মাকড়া বা ল্যাটেরাইট পাথর গলানো ,লোহা দিয়ে তৈরী ২৯৬মণ ওজনের এই কামানে এখনো একবিন্দুও মরচে ধরেনি। কামানের নাম সম্ভবতঃ প্রথমে ছিল দোলমর্দন ( মর্দন অর্থাৎ দলন, শত্রু পীড়ন) ।কালের অপভ্রংশে নাম হয় দলমাদল। তবে জনশ্রুতি বলে যে ,বীর হাম্বীর দল ও মাদল নামে দুটি কামান বসিয়েছিলেন। মাদল কামনটি বর্তমানে লালবাঁধে জলের মধ্যে পড়ে আছে ,দেখতে পাওয়া যায় না। আর , যে কামানটি দেখা যায় সেটি হল ‘দল’ কামান। যদিও সম্প্রতি কালে লালবাঁধ সংস্কার হলেও কোন কামান কিন্তু সেখানে দেখা যায় নি। এখন, এত বছরে জলকাদায় মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে কিনা সেটাই বা কে বলতে পারে। বিষ্ণুপুর মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক ঐতিহাসিক শ্রী তুষার সরকার জানালেন যে, ট্রেজারি বিল্ডিং-এ একটি কামান ছিল এতদিন ধরে , বর্তমানে বিষ্ণুপুর প্রশাসনিক ভবনের সামনে সেটি স্থাপন করা হয়েছে। এই কামানটির কোন ইতিহাস জানা যায় না । এই কামানটি ‘মাদল’ কামান হলেও হতে পারতো। কিন্তু, এটি আকারে অন্য কামানটির থেকে এতটাই ছোট যে সেটিও নিশ্চিত রূপে বলা সম্ভব নয়। অতএব, আলাদা করে মাদল কামান ছিল কিনা তা প্রশ্নবোধক।এই দলমাদল কামানের সঙ্গে মদনমোহনের এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বীরহাম্বীর। বীর হাম্বীরের পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে রাজা হন ধাড়ী হাম্বীর, রঘুনাথ মল্লদেব,বীর সিংহদেবের পর দুর্জন সিংহদেব। এই রাজা দুর্জন সিংহদেব মদনমোহনদেবের জন্য নির্মাণ করে দেন মন্দির। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার শ্রেষ্ঠ মন্দির এটিই। দৈর্ঘ্য ১২.২মিটার ও প্রস্থ ১০.৭মিটার। মন্দিরের টেরাকোটার সূক্ষ্ম কারুকার্যময় খিলান, দেওয়াল আজও বিস্ময়ান্বিত করে দেশ-বিদেশের পর্যটক ও গবেষকদের। Archeological Survey of India (Kolkata circle)মন্দিরের বাইরে প্রশস্তিতে লিখেছে –‘এই মন্দিরটি ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ দুর্জন সিংহ তৈরি করেন। বাংলা চালার ছাদে একটি শিখর বিশিষ্ট ইটের একরত্ন মন্দিরগুলির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। মন্দির দেওয়ালের পোড়ামাটির অলঙ্করণও দেখার মত।’

প্রসঙ্গত, বীর হাম্বীরের পৌত্র রঘুনাথ মল্লদেবের সময় মল্লরাজারা মুর্শিদাবাদের নবাবদের থেকে ‘সিংহ’ উপাধি পেয়েছিলেন।আর তাই, রঘুনাথের পরবর্তী রাজাদের নামের পরে মল্লের পরিবর্তে ‘সিংহদেব’ যুক্ত হয়।

দুর্জন সিংহের পর দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেব , আর তারপর গোপাল সিংহদেব রাজা হন। গোপাল সিংহ ছিলেন কট্টর বৈষ্ণব। বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক রাজ্যবাসীকে সন্ধ্যেবেলায় হরি নামের মালা জপ করার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি।এমনকি প্রজারা ঠিকঠাক মালা জপ করছে কিনা ,তা পরীক্ষার জন্য গুপ্তচরও নিয়োগ করেছিলেন। এদিকে বর্ধমানের বর্গী রাজা ভাস্কর রাও আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি শুরু করে দেন বৈষ্ণবরাজা গোপাল সিংহের নিরীহতার সুযোগ নিয়ে।

একদিন আচমকাই মধ্যরাতে মারাঠা বর্গীরা অতর্কিত হামলা করল বিষ্ণুপুরের ওপর। খবর আগে থাকতেই পেয়েছিলেন গোপাল সিংহ ।কিন্তু মদনমোহনের চরণে একান্ত শরণাগত ,আত্মনিবেদিত রাজা একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি রাজ্যবাসীদের আদেশ দিলেন সকলে যেন সারা রাত ধরে হরিনাম করতে থাকে। কোন অস্ত্র কেউ ধরল না । প্রত্যেক সৈনিক পর্যন্ত হরিনাম নিতে থাকলেন আর রাজার নিজের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ , সারা রাত ধরে রাজ্যবাসী কামানের গোলাবর্ষণের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ শুনলেন। অনেকে তো ভয়ে মূর্ছিত হলেন কামানের ভীষণ শব্দে। পরে দেখা গেল যে ৫২ হাজার বর্গী সেনার একজনও আর নেই । তাহলে গোলা বর্ষণ করল কে? কামান চালাল কে?

সকালে পুরোহিত গর্ভগৃহের দ্বার খুলে দেখেন বিগ্রহের সারা গায়ে বারুদের দাগ আর পোড়া বারুদের গন্ধে ভরে মন্দির। এদিকে এক গোয়ালা এসে ধরলো রাজাকে ;নিবেদন করলো, ” রাজামশাই ,আপনার ছেলে দই খাওয়ার টাকা শোধ করুন ।সে বলেছে আপনার থেকে চেয়ে নিতে।” রাজা বললেন–“আমার ছেলে আবার কখন দই খেল, তা আবার তোমার থেকে?” গোয়ালা বললো–‘আপনারই ছেলে তো! সিপাহির বেশ পরা, সারা গায়ে-মুখে কালি ঝুলি মাখা ।বারুদপোড়া গন্ধ কী তাঁর শরীর থেকে! নাম বলল বোধহয় মদনমোহন।” রাজার মূর্ছা যাবার উপক্রম হল শুনতেই।বললেন , “গোয়ালা তোমার যে কত সৌভাগ্য কী বলবো। তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুপুরের ভগবানকে দর্শন করেছ আজ। তাঁকে দই খাইয়েছ! তুমি ধন্য।” আনন্দের আতিশয্যে পাগলপ্রায় দশা তখন গোয়ালার। ভগবানকে দেখেছে সে —- এ সৌভাগ্যের কথা কাকে বলবে, কোথায় রাখবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ দেখা গেল তার দইয়ের হাঁড়িগুলো চকচক করে উঠলো , সোনার হয়ে গেল।রাজা গোপাল সিংহ আর ঠিক থাকতে পারলেন না ।তাঁর মদনমোহনের এতসব অলৌকিক কীর্তিকলাপ দেখে তিনি সংজ্ঞাহারা হয়ে গেলেন। আসলে, যাঁর চরণে সব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা , দায় তো সব, তাঁর ওপরই বর্তায় তখন ।তাই মদনমোহন নিজেই কামাল দেগে বর্গী তাড়িয়েছেন সারারাত ধরে। আর তখনই নাকি যুদ্ধ শেষে মাদল কামানটি জলে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

” লালবাঁধে দল-মাদল দুটি কামান ছিল।

তার মধ্যে ৮০মণ বারুদ ভরিল।।

দুইটি কামান প্রভু লইলো দুই বগলে।

দুই হাতে দু-কামানে দিল পলতে জ্বেলে।।

এক কোপে বহু বর্গী হইল নিধন।

কামানের শব্দে মূর্চ্ছা গেল বহুজন।।”

(মদনমোহনের আদি মাহাত্ম্য, গাইড বুক)

ভক্তের বিপদের সময় ভগবান যে বিপদভঞ্জন হন, সে প্রমাণ দিলেন মদনমোহন। আর , তা জানাবার জন্যই মদনমোহন করেছিলেন দই খেয়ে পয়সা না দেবার লীলা। সেই গোয়ালার নাম ছিলো গোপাম মূরতি।

এখন, সময়টা ১৭৪৮ সাল। বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে রাজা গোপাল সিংহদেবের পর রাজা চৈতন্য সিংহদেব বসেছেন। তিনিও ভক্তিমান রাজা । এদিকে রাজপরিবারের অপর সদস্য দামোদর সিংহদেব সিংহাসন দখল করার জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে হাত মেলালেন ।নবাব সাহায্য করলেন ।বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেন বাঁকুড়া ।কিন্তু ,লক্ষ্য পূরণ হলো না। জিততে পারলেন না । এরপর নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ১৭৫৬ সালে পলাশীর যুদ্ধে হেরে প্রাণ হারান ইংরেজদের হাতে। তিনিই ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। সেসময় বাংলার প্রত্যেকটি রাজ্য ইংরেজের করদ্ রাজ্যে পরিণত হল। অর্থাৎ , রাজাদের সকলকেই ইংরেজদেরকে খাজনা বা কর দিতে হত। সামন্তরা ইংরেজের তোষামোদকারী জমিদারে পরিণত হয়েছেন। আবার ইংরেজদের ছত্রছায়ায় সেসময় উত্থান ঘটলো আরেক নতুন গোষ্ঠীর….. তাঁরা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ।

হাওড়া জেলার কোন্নগরে বাস করতেন শ্রী সীতারাম মিত্র মহাশয়। বর্গীদের প্রচণ্ড উৎপাত ,অত্যাচার মাঝেমধ্যেই হয় সেখানে । তাই সেখান থেকে মিত্র মহাশয় চলে এলেন সুতানটি গ্রামে বা এখনকার কলকাতার বাগবাজারে । এখানে তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য। রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা।ফলে বর্গীদের উৎপাত ছিল না বললেই চলে । সীতারাম মিত্রের পুত্র শ্রী গোকুলচন্দ্র মিত্রের ছিল লবণের ব্যবসা। বড় ব্যবসায়ী তিনি ,সেইসাথে অত্যন্ত দয়ালুও ছিলেন । তাঁর আমলে প্রত্যেকদিন হাজার জন অনাথ-আতুড় খাবার পেত। ব্যবসার সূত্রে গোকুল মিত্র কোন ভাবে পরিচিত ছিলেন রাজা চৈতন্য সিংহের সঙ্গে। চৈতন্য সিংহদেবের আমন্ত্রণে তিনি বেশ কয়েকবার বিষ্ণুপুর এসেছিলেন। যেবার তিনি প্রথম দর্শন করেন মদনমোহনদেবকে , সেবারই দর্শন মাত্র মদনমোহনের প্রতি এক অপার্থিব টান অনুভব করেন। মন যেন চাইতে থাকল মদনমোহনের সান্নিধ্য, তাঁকে সেবা করার সৌভাগ্য। হয়তো বা সে কারণেই গোকুল মিত্র একাধিকবার বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন ।

এক সময় চৈতন্য সিংহদেবের কিছু অর্থাভাব হয় ।গোকুলচন্দ্র বাড়িয়ে দেন চৈতন্য সিংহদেবের দিকে সাহায্যের হাত। তিনি তিন লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন চৈতন্য সিংহকে। তবে গোকুল মিত্র শর্ত একটা রাখলেন যে যতদিন না টাকা ফেরৎ দিতে পারবেন চৈতন্য সিংহ ,ততদিন মদনমোহনদেবকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে হবে। অর্থাৎ কিনা বন্ধক রাখতে হবে । আসলে সেই যে মিত্র মহাশয়ের মন বিকিয়ে গেছে মদনমোহনের পদপঙ্কজে ,এখন এসুযোগে তিনি নিজের কাছে মদনমোহনকে রেখে দিতে চান ,প্রাণভরে সেবা করতে চান কিছুদিন । আবার,ভক্তবৎসল ভগবান তো প্রেমের কাঙ্গাল চিরকালই। তাঁরও মন হয়েছিল গোকুল মিত্রের প্রেমসেবা গ্রহণ করে তাঁকে সুখী করতে। ভক্ত যেমন ভগবানকে সুখ দিতে চায় , ভগবানও তো তেমন তাঁর ভক্তকে সুখী দেখতে ভালোবাসেন। তাই হয়তো বা এমন পরিস্থিতি তৈরী হল।মন একবিন্দুও না চাইলেও ভাগ্যের পরিহাসে চৈতন্য সিংহদেবকে বাধ্য হয়ে কুলদেবতা মদনমোহনকে বন্ধক রাখতে হল গোকুল মিত্রের কাছে। রাজা আকুল হয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন দেখে , মদনমোহনদেব সান্ত্বনার পরশ দিলেন তাঁর প্রিয় চৈতন্য সিংহকে । তিনি পূর্ণ সায় জানালেন তাঁকে বন্ধক রাখার জন্য।তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে বন্ধক হয়ে গেলেন বাগবাজারে মদনমোহনদেব ।বাগবাজারে গোকুলধামের মন্দিরের ফলকে লেখা ১৭৬১ সালে শ্রীমদনমোহন জীউ স্থাপিত হয়েছেন। সম্ভবত, ঐ বছরেই বিষ্ণুপুর থেকে এখানে মদনমোহনদেবকে আনা হয়েছিল।

এদিকে এসময় থেকে মল্লরাজাদের সম্পদ ক্ষয় হতে শুরু করে দেয়, পতনের সূচনা হয় রাজত্বের।অভয়পদ মল্লিকের লেখা ‘History of Bishnupur Raj’-এ পাওয়া যায়– ‘ Thus according to Babu Balindra Nath Singha of Indus , a scion of immediate cause of the decay and downfall were :–1) The Mahratta raids,

2) The famine of 1770,

3) The imposition of crusing land Tax by the British Government and

4) Family dissensions

He also enumerated some indirect causes such as 5) the adoption of the Vaishnavas and 6) its corollary the construction of costly temples etc.অর্থাৎ, বর্গী বা মারাঠাদের ক্রমাগত হানা, ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষ, ব্রিটিশদের খাজনা আদায়, রাজবংশের অন্দরে কোন্দল, বৈষ্ণব ধর্মমত গ্রহণ করায় রাজার আচরণে নীরিহতা আর মন্দির নির্মাণে বহুব্যায় —- এসব কারণের দরুণ মল্ল রাজত্ব ক্ষয় এবং পতনের দিকে যেতে থাকে।

সেসময় বর্গীরা যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে যেত সেখানকার সব শস্য তছনছ করে দিয়ে , ধানক্ষেত পুড়িয়ে দিয়ে প্রায় ধ্বংস করে দিয়ে যেত নগর-গ্রাম। ওদিকে চৈতন্য সিংহদেব আর দামোদর সিংহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ

কোন্দল,যুদ্ধ।আবার দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে ক্লীষ্ট প্রজাদের বাঁচাতে ধর্মপ্রাণ চৈতন্য সিংহদেব দু’হাতে শস্য ,সম্পদ বিলোতে থাকেন। ফলে রাজকোষাগার আকস্মিক ভাবে প্রায় খালি হয়ে যায়। ইংরেজদের কাছে খাজনা বাকী পড়তে থাকে। রাজ্য নিলামে ওঠার পরিস্থিতি তৈরী হয়।এই ভীষণ সংকট কালে অর্থ জোগাড় করে মদনমোহন বিগ্রহ ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে চৈতন্য সিংহদেবের পক্ষে।

বাগবাজারে গোকুল মিত্র প্রাণঢালা সেবাপূজা করেন বিগ্রহের। আদরে-সোহাগে সুখেই আছেন মদনমোহন। গোকুলের বাল্যবিধবা কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া নিজের পতিরূপে ভজনা করেন মদনমোহনকে।আর মদনমোহনও তাঁর প্রেমে বাঁধা পড়লেন ।একদিন রাত্রে লক্ষ্মীপ্রিয়ার কাছে মদনমোহন নিজের চূড়া, বাঁশী খুলে রেখে গেলেন শয্যায় । পরদিন প্রভাতে পুজারীজী মদনমোহনের চূড়া -বাঁশী খুঁজে পাচ্ছেন না। চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেখেন তাঁর শয্যায় তাঁর মাথার বালিশের ওপরে রাখা ওগুলো । এ লীলা দ্বারা মদনমোহন যেন বার্তা দিলেন যে তিনিও লক্ষ্মীপ্রিয়াকে নিজের পত্নীরূপে দেখেন , আর তাই রাত্রে শয়ণে যান লক্ষ্মীপ্রিয়ার কাছে।

আর একবার তো ভগবান নিজে সেবক ভৃত্য সেজে তাঁর ভক্তের সেবা করলেন ।গোকুল মিত্র ভৃত্য মদনাকে ডেকে তামাক সাজিয়ে দিতে বললেন ।ঘটনাক্রমে মদনা সে সময় বাইরে গিয়েছিলেন কোন কাজে। আর গোকুল মিত্রের তামাক সেবনের সময় পেরিয়ে যেতে থাকলো। মদনমোহন করলেন কী, নিজে তামাক সাজিয়ে নিয়ে এসে গড়গড়ার নল এগিয়ে দিলেন গোকুল মিত্রের কাছে। গোকুল মিত্র মনের সুখে তামাক টানলেন। পরে মন্দিরের পূজারী দেখলেন মদনমোহন বিগ্রহের হাতে তামাক ও টীকার দাগ। আশ্চর্য হয়ে জানাতে গেলেন মিত্র মহাশয়কে। গোকুল মিত্র নিজে ছুটে এলেন সত্য কিনা পরীক্ষা করতে। সত্যিই তো! পরক্ষণেই মনে পড়লো তিনি তো তামাক দিতে বলেছিলেন ভৃত্য মদনা কে। খোঁজ নিয়ে জানলেন , মদনা তো তখন ভবনে ছিলেনই না, বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন কোন কাজে। বুঝে নিতে অসুবিধা হল না যে , সে তামাক কে সেজে এনেছিল আর কেনই বা ঠাকুরের হাতে অমন দাগ।মিত্র মহাশয় আদেশ দিলেন , আর কেউ যেন ভবনে তামাক সেবন না করে এবার থেকে।ভগবানকে ভৃত্য হতে হয়েছে যে কারণের জন্য, সেই কারণটাই তিনি নির্মূল করে দিতে চাইলেন।এভাবে একের পর এক মধুর লীলা করতে থাকলেন মদনমোহনদেব বাগবাজারে গোকুল ভবনে।

এরপর একদিন চৈতন্য সিংহদেব এলেন তাঁর প্রাণের বিগ্রহ ফেরৎ নিতে। তখন সম্ভবত ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ । তিনি পরিবারের সকলের অলংকারের বদলে টাকা জোগাড় করে বিগ্রহ নিতে এলেন। এদিকে গোকুল মিত্র এতদিনে ভীষণ ভাবে মদনমোহনের প্রেমে পড়ে গেছেন। বিগ্রহ ছাড়া থাকতে পারবেন না তিনি। তাই ,তিনি টাকার বদলে বিগ্রহ দান করে দিতে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করলেন রাজাকে। কিন্তু, রাজী নন রাজা। শেষে গোকুল ,ছলে-বলে-কৌশলে বিগ্রহ পাবার জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হেস্টিংস সাহেবের কাছে চৈতন্য সিংহের বিরুদ্ধে সময়মত টাকা ফেরৎ না দেবার নালিশ জানিয়ে আরও অনেক টাকা দাবী করে বিগ্রহের নামে ডিক্রী আদায় করলেন । অত টাকা দিতে অসমর্থ রাজা । আলিপুর আদালতের একতরফা রায় গেল গোকুল মিত্রের দিকে। ব্যাস, ডিক্রী হয়ে গেলেন বিগ্রহ । তবে থেকে গোকুল মিত্রের বরাবরের সম্পদ হলেন মদনমোহনদেব। তখন মদনমোহনদেব রাজাকে আশ্বাস দেন যে প্রতিদিন আরতি ও ভোগের সময় তিনি বিষ্ণুপুরে প্রকট থাকবেন। প্রথম বিষ্ণুপুরের ইতিহাস লেখক শ্রী ফকির নারায়ণ কর্মকার তাঁর ‘বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী’ গ্রন্থে লিখেছেন , ‘ তাই নিজের ভাগ্যকে নিজে ধিক্কার দিয়ে সেই অপকৌশলের কাছে নতি স্বীকার করে তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে কলকাতার বাগবাজারে রেখে আসতে বাধ্য হন তিনি। শেষ হয়ে যায় চৈতন্য সিংহদেবের সব আশা ভরসা।বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যেই তিনি যে মদনমহনকে ওখানে রেখে এসেছিলেন সেই কথাই সত্য।’ শ্রীমতী বন্দনা বিশ্বাস তাঁর ‘কথা ও কাহিনীতে বিষ্ণুপুর ‘- বইয়ে লিখেছেন—‘বিগ্রহ ফেরতের ব্যাপারে গোকুল মিত্র মোটা টাকা দাবী করলে রাজা অপারগ হন—ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, অবশেষে আদালতে গোকুল মিত্রের এক তরফা ডিক্রীলাভ হয়। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত প্রায় ৬০জন রাজা বিষ্ণুপুরে রাজত্ব করেছেন, কিন্তু এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি কখনো।’ ‘সাধু গোকুল মিত্রের জীবনী’-তেও বলা হয়েছে মামলায় জিতেছিলেন গোকুল আর তাই আসল মদনমোহনদেব তাঁর কাছে থেকে যায় কোর্টের আদেশে ডিক্রি হয়ে। “বিচার মতে রাজার ঠাকুর গোকুল ডঙ্কা মেরে নিলা।” আবার এই জীবনী বইয়ে বলা হয়েছে যে, গোকুল মিত্রই নাকি পূর্ব জন্মে ছিলেন সেই দইওয়ালা,যিনি সিপাহী মদনমোহনকে দই খাইয়েছিলেন। মদনমোহন যখন দইয়ের হাঁড়ি সোনার করে দিয়েছিলেন তখন দইওয়ালা বলেছিলেন, সেসবে তিনি ভুলবেন না, মরণকালে তাঁর মদনমোহনের অভয়চরণ প্রাপ্তি চাই।

“রাজা বলে ভয় নাই জমি দিব আমি।

কোনখানে খেলেন দৈ দেখাও দেখি তুমি।।

বকুলতলায় দৈ খেলেন গোয়ালা দেখাইলো।

গোয়ালার হাড়ি যত সোনা হয়ে গেল।

পায়ে ধরে গোয়ালা কান্দিতে লাগিল।

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিতে পাইল।।

গোয়ালা বলে ভুলাও কি হে মদনমোহন ।

মরণকালে দিও প্রভু অভয়চরণ।।”

তবে কোন কোন বইয়ে কিন্তু গোকুল মিত্রের জিতে যাবার কথা লেখা নেই। হেরে যাবার কথা লেখা আছে।মদনমোহন বিগ্রহ বাগবাজারে রয়েছেন এ কথা বিষ্ণুপুরবাসীরা অনেকেই মানতে নারাজ। বিষ্ণুপুরে পাঁচালীর আকারে লেখা যেসব ভ্রমণ গাইড পুস্তিকা গুলো বিক্রী হয় , সেগুলোতে ঘটনা অন্য রকম লেখা।’মদনমোহন মাহাত্ম্য’ বইতে লেখা চৈতন্য সিংহ যখন তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে কুলদেবতা মদনমোহনকে বাগবাজার থেকে আবার বিষ্ণুপুরে ফিরিয়ে আনতে যান, তখন গোকুল মিত্র বিগ্রহ ছাড়তে নারাজ। তিনি মিথ্যা দলিল দেখিয়ে জানালেন যে, মদনমোহন তো রাজা বিক্রি করে দিয়েছেন তাঁর কাছে আগেই । রাজা মনের দুঃখে চোখের জল ফেলে ফিরে যাচ্ছিলেন , সেসময় তাঁকে স্বয়ং মদনমোহন আদেশ দেন ,”হতাশ না হয়ে বরং আলিপুর কোর্টে গোকুল মিত্রের বিরুদ্ধে মামলা করো। তোমার হয়ে আমি পাগড়ী পরা উকিল সেজে সওয়াল-জবাব করবো।” মদনমোহনের পরামর্শ মতো রাজা আপিল করলেন আদালতে ।বিচারের দিন মদনমোহন এসে দাঁড়ালেন উকিলের বেশে ।ম্যাজিস্ট্রেট নাম জিজ্ঞাসা করলে উকিল বলেন যে , তাঁর নাম মদন আর বিষ্ণুপুরের রাজার অধীনে তিনি বেতনভুক কর্মচারী। উকিল মদনের ক্ষুরধার প্রশ্নের সামনে অপ্রস্তুত , অপারগ গোকুল মিত্র হেরে গেলেন। কোর্ট আদেশ দিল বিগ্রহ ফিরিয়ে দিতে ।

গোকুল মিত্র একই রকম দেখতে একটি নকল বিগ্রহ তুলে দিলেন রাজার হাতে। চিনতে না পেরে নকল বিগ্রহ নিয়েই ফিরলেন রাজা। কিন্তু নদীর ধার থেকে এক বালক জোরে হেঁকে বলে যে , ” রাজা , তুমি তো নকল বিগ্রহ নিয়ে ফিরে যাচ্ছো।” সে বালক নাকি স্বয়ং মদনমোহনই ছিলেন। রাজার টনক নড়লো। আসল মদনমোহন ফেরত নিতে আবার এলেন বাগবাজার।অভিযোগ জানালেন । গোকুল মিত্র বললেন,” আপনি বরং এক কাজ করুন। পাশাপাশি তিনটি বিগ্রহ রাখা হবে। চিনে নিয়ে আপনারটি আপনি নিয়ে যান। আমার কোন আপত্তি নেই ,সবেতেই রাজী।” তিনটিই এক রকম দেখতে।’মদনমোহন মাহাত্ম্য কথা’-য় বলা হয়েছে এসময় মদনমোহনই নাকি উপদেশ করেন, “যে বিগ্রহের বামাঙ্গ ভিজে থাকবে ও নাকের ওপর সাদা মাছি বসে থাকবে সেটি আমি ।” ঘটলও তাই। রাজা আসল বিগ্রহকে তুলে নিলেন। মদনমোহনদেব ফিরে এলেন বিষ্ণুপুর। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেবাপূজা শুরু হল মদনমোহনের আবার। বিষ্ণুপুরের মত অনুযায়ী, যখন মদনমোহন চলে আসেন কলকাতা ছেড়ে, তখন তিনি গোকুল মিত্রকে কথা দিয়েছিলেন এই বলে ,”ওহে গোকুল, তুমি কেঁদো না। প্রতিবছর অন্নকূট উৎসবের সময় আমি তোমার কাছে বারো দন্ড থাকবো কথা দিচ্ছি ।”

কুলদেবতাকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুপুরে মহোৎসাহে শুরু হল দোলযাত্রা, ঝুলন উৎসব ,রাসউৎসব ইত্যাদি।বিষ্ণুপুর পূর্ণ হল হর্ষে-আনন্দে। ১৮০২খ্রিষ্টাব্দে চৈতন্য সিংহদেবের মৃত্যু হয় । তার আগের বছর অর্থাৎ ১৮০১-এ তিনি পৌত্র মাধব সিংহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা তথা মল্লরাজাদের রাজপুরোহিত বংশের বিশিষ্টজন শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানালেন, বিতর্ক এড়াতে অনেক লেখকই আসল ঘটনা না জেনে , অনুমান ভিত্তিক লিখেছেন। ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। তিনি বলেন , তাঁদের পূর্বপুরুষরা বলতেন যে আসল মদনমোহন বিষ্ণুপুরে ফেরৎ আসেন। বিষ্ণুপুরেই নাকি বিরাজ করছেন তিনি। (এ প্রবন্ধ লেখায় অনেক তথ্য ও ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন মৃত্যুঞ্জয় মহাশয়। )

বাগবাজারে গোকুল মিত্র মদনমোহনদেবের পাশে রাধিকার এবং ললিতা-বিশাখার বিগ্রহদের স্থাপন করলেন রাস উৎসবের সময় । সেরাত্রে আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁর কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার জীবনাবসান হল। বলা হয় যে , শ্রীরাধা বিগ্রহের মধ্যেই নাকি গোকুল মিত্রের কন্যার আত্মা বিরাজিত রয়েছে।

মদনমোহনদেবের জন্য বড় মন্দির , রাসমঞ্চ,ঝুলনমঞ্চ ইত্যাদি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন গোকুল মিত্র। সমস্ত সম্পত্তি তিনি তাঁর জামাই শ্রীমদনমোহনদেবের নামে করে দিয়েছেন ,যাতে তাঁর অবর্তমানে মদনমোহনের সেবা পূজায় কোন বিঘ্ন না ঘটে। এখনও পর্যন্ত উত্তর কলকাতা চিৎপুর রোডে রাজবল্লভ পাড়ায় গোকুল মিত্র লেনে মদনমোহন তলা নামে সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন মন্দির এলাকা ।গোকুলধাম নামে বিখ্যাত সেই সুবিশাল মন্দির। রাজবল্লভ পাড়ার মোড়ে সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ি ছাড়িয়ে একটু এগোলেই ডানদিকে মন্দির পরে ।মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করতেই বাঁ দিকে বিশাল চওড়া শ্বেত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে দোতলায় উঠে যেতে হয়। সেটি দর্শনার্থীদের ব্যবহারের জন্য সিঁড়ি। উপরে দোতালাতে অবস্থান করেন শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনদেব। আর যদি সিঁড়িতে না উঠে প্রবেশদ্বার দিয়ে সোজা এগিয়ে আসা হয় , তবে নাটমন্দির চোখে পড়ে। এখানে মদনমোহনদেবের জন্য নাচ-গানের আয়োজন করা হয়। এই চত্বরেই প্রতিদিন আগে অনাথ-আতুরদের প্রসাদ ভোজন করানো হত।নাটমন্দিরকে ঘিরে আঙ্গিনার ওপারে তিনদিকে ঠাকুর বাড়ীর দালান।একদিকে ভোগের রন্ধনশালা ,আর একদিকে মন্দিরের অফিসঘর ,এসব । আর নাটমন্দিরের ডানদিকটার পুরোটা জুড়ে বিশাল ঝুলনমন্দির। মার্বেল বাঁধানো ঝুলন মঞ্চ। মঞ্চের মধ্যে দোলনা সিংহাসন।ঝুলনের সময় এখানেই ঝুলন উৎসব হয় বড় করে।

উপরে দোতলায় মদনমোহনদেবের রাজত্ব । সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে দরবার হল তাঁর। দরবার হলের শেষপ্রান্তে সিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন বিরাজ করছেন । সাথে আছেন ললিতা-বিশাখা সখীর বিগ্রহ, শালগ্রাম শিলা আর ছোট্ট গোপালসোনা। নিরাপত্তার কারণে ব্যবধান দেওয়া লোহার গ্রিলের । সব মন্দিরে যেখানে বিগ্রহ অবস্থান করেন সেখানে সামনেই ভোগ লাগানো হয় , মদনমোহনের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয় । তাঁর ভোগের ঘর আলাদা, বিশ্রামের ঘরও আলাদা।ভোগের সময় সিংহাসন থেকে নেমে যান ভোগমন্দিরে। সেখানে ভোজন করে আসেন বিশ্রাম কক্ষে। বারান্দা পার করে বিশ্রাম ঘর। বিশ্রাম করার পর এখানেই তাঁকে শৃঙ্গার করানো হয় ।নতুন সাজে সজ্জিত হলে আবার প্রবেশ করেন দরবার হলে। সিংহাসনে আরোহন করেন এরপর।আর, তিনি কখনও ফেরৎ যাত্রা করেন না অর্থাৎ একমুখী হয়ে গমন করেন সবসময়,একই পথে উল্টো দিকে হাঁটেন না।

দোতালায় অপরদিকে ভাঁড়ার-ঘর(স্টোর রুম)। এত বড় ভাঁড়ার ঘর সমগ্র কলকাতায় আর নাকি নেই। তারপাশে অতিথিদের থাকার ঘর । এরপরে আবার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামা। সেই সিঁড়ি দিয়ে মদনমোহন নামেন ঝুলনের সময় , রাসের সময়। মন্দির থেকে বেড়িয়ে বাঁ দিকে আরো একটু এগিয়ে গেলেই রাস্তার ওপরে পাকা রাসমঞ্চ তৈরী আছে। ।রাসের সময় উৎসব হয় । বিগ্রহদের নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেখানে। এছাড়া সারা বছরই উৎসব হয় গোকুলধামে। বড় করে পালিত হয় অন্নকূট উৎসব। অন্নকূটে নীচে একতলায় ভক্তরা কাপড় পেতে ধরেন আর ওপরের দোতলার বারান্দা থেকে মদনমোহনদেবের অমৃতপ্রসাদ ফেলা হয় ।ভক্তরা আকুলতাসহ হুড়োহুড়ি করে সংগ্রহ করেন প্রতিটি কণা প্রসাদের।

বর্তমানে বাগবাজারে মদনমোহনদেবের পালাদার সেবাইত হলেন শ্রী মাধবমিত্র। ১৫ই এপ্রিল ,২০১৯ থেকে ১৩ই এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত মদনমোহনের সেবার ভার তাঁর। আর , বিগ্রহ অর্চন-বন্দন-পূজার ভার শ্রী সুব্রত পূজারী মহাশয়ের ওপর। তিনি হলেন ধরণী মহাপাত্রের সপ্তম অধস্তন পুরুষ। মল্লরাজারা ‘পূজারী’ উপাধি দিয়েছিলেন তাঁদের। পূজারী মহাশয় জানালেন , যখন মদনমোহন বাগবাজারে চলে আসেন, তখন তাঁর পূর্বপুরুষরাও বিষ্ণুপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন মদনমোহনদেবের সেবা করবেন বলে। সেই প্রথম দিন থেকে তাঁদের বংশের পূজারীরাই মদনমোহনদেবের পূজার্চনার দায়িত্বে। মদনমোহনই নাকি স্বয়ং গোকুল মিত্র কে আদেশ দিয়েছিলেন কেবল এই বংশের হাতেই তিনি পূজা নেবেন। ফকির নারায়ণের লেখাতেও একই কথা পেলাম–‘ মিত্র মহাশয়ের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়। স্বপ্নে মদনমোহন তাঁকে বলেন ,”আমার সেবাইত, পুরোহিত ব্যতীত অপরের হাতে সেবা-পূজা নিয়ে আমার তৃপ্তি হয় না ।তাদের অভাবে আমি উপবাসী আছি। আমার স্বপ্নাদেশের কথা রাজাকে জানিয়ে তাদের এখানে নিয়ে আয়। নইলে এইরকম উপবাসী অবস্থাতেই আমাকে দিন কাটাতে হবে।”…. সবকিছু শুনে রাজা কাঁদতে থাকেন। দ্বিরুক্তি করেন না ।সেবাইত, পুরোহিতকে পাঠিয়ে দেন তাঁদের সঙ্গে।’

সুব্রত পূজারী মহাশয় জানালেন, বাগবাজারের বিগ্রহই আসল মদনমোহন। তিনটি বিগ্রহের অবশিষ্ট বিগ্রহটি বর্তমানে তাঁদের ব়ংশে রয়েছেন। এখনও নানান অলৌকিক লীলা করেন মদনমোহন। দিনে-দুপুরে-রাত্রে মদনমোহনের চলার নূপুরের ধ্বনি শোনা যায় , হঠাৎ ম-ম করে ওঠে তাঁর অঙ্গগন্ধ নির্জন বারান্দায়।

শ্রীমদনমোহনের অলৌকিক লীলা নিয়ে প্রচুর বই প্রকাশ হয়েছে । সেগুলির কোন কোনটি বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা বা বিষ্ণুপুর রাজবংশের ঘনিষ্ঠ কবিরা লিখেছেন , আবার কোনটা রচনা করেছেন গোকুল মিত্রের দিকের কবিরা। তাই সেসব লেখাতে পক্ষপাতিত্বের একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় । মূল বিগ্রহ যে প্রকৃত কোথায় অবস্থিত, বাগবাজারে নাকি বিষ্ণুপুরে এটা নিয়ে একটা চোরা দ্বন্দ এখনও পর্যন্ত রয়ে গেছে।বিষ্ণুপুর থেকে বলা হয় মদনমোহনদেব বিরাজ করছেন বিষ্ণুপুরেই। আর,বাগবাজার থেকে বলা হয় মূলবিগ্রহ রয়েছেন বাগবাজারে। তবে হ্যাঁ , বর্তমানে মদনমোহন যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, তিনি যে দল-মাদল কামান দেগেছেন আর গোকুল মিত্রের কাছে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে বন্ধক ছিলেন এ কথা কিন্তু সত্য—–প্রতিটি গ্রন্থেই স্বীকৃত হয়েছে । ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’গ্রন্থে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন –“অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থানীয় দেবদেবী ,ব্যক্তি বা ঘটনা বিশেষ ও দৈব-দুর্বিপাক লইয়া ছড়া গান রচিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি আমাদের হস্তগত হইবার পূর্বেই লুপ্ত হইয়াগিয়াছে ।…..একাধিক কবি রচিত মদনমোহন বন্দনা পাওয়া গিয়াছে। ইহার বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে মদনমোহন কর্তৃক দল-মাদল কামান দাগিয়া বিষ্ণুপুর হইতে বর্গী বিতরণ এবং চৈতন্য সিংহ কর্তৃক কলিকাতায় গোকুল মিত্রের নিকট মদনমোহন বিগ্রহ বন্ধক রাখা।”

মদনমোহন সর্বদা তাঁর ভক্তের সঙ্গে থেকেছেন সেবক রূপে, ভৃত্য রূপে, বন্ধু রূপে ।তা সে বিষ্ণুপুরের ভক্তিমান রাজা গোপাল সিংহ ,চৈতন্য সিংহই হন বা বাগবাজারের ধনাঢ্য ,দানবীর ,ভক্তমহাজন গোকুল মিত্রই হন না কেন। ভগবান যে তাঁর ভক্তের পরম সুহৃদ, পরম বান্ধব, পরম হিতৈষীজন এই সত্য সংস্থাপিত হয়েছে বারে বারে ,নিত্য জাগ্রত বিগ্রহ মদনমোহনদেবের নানান অলৌকিক লীলায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন , কিছু চাইতে হলে তিন জনার কাছে চাইতে হয়–দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী, খড়দহের শ্যামসুন্দর আর বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের কাছে।

মদনমোহনদেবের অলৌকিক কাহিনী শুনে, তাঁর মনোলোভা চিতচোর সৌন্দর্যের কথা জেনে এখনও পর্যন্ত ভক্তরা তাঁকে দর্শন করতে ছুটে যান কলকাতার বাগবাজারে আর বিষ্ণুপুরের মন্দিরে। আসল বিগ্রহ যেখানেই থাকুন না কেন , উভয় স্থানে গিয়েই ভক্তরা অনুভব করতে পারেন শ্রীশ্রীমদনমোহনদেবের উপস্থিতির আবেশ ও তাঁর লীলার দিব্য অনুভূতি। আসলে, ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান যে সকল স্থানেই প্রকট হতে একান্ত ভাবে ভালোবাসেন….. তাঁর অবস্থিতি তো সর্বস্থানে!

জয় শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনদেব।

সমাপ্ত