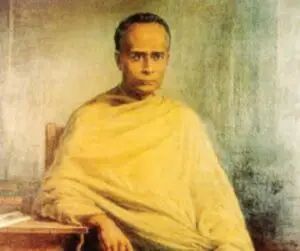

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার । তাঁর পসম্পর্কে বলা যেতে পারে, তিনি লেখক, দার্শনিক, পণ্ডিত, অনুবাদক, প্রকাশক ও মানবহিতৈষী । সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন । সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও অপরবোধ্য করে তোলেন ।

বাংলা গদ্যের সার্থক রূপকার তিনিই ।

বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম (১৮২০), তখন শিক্ষা সংস্কারে ও বাংলা ভাষার আধুনিকরণের একটা ডামাডোল পরিস্থিতি । বিশৃঙ্খলার বাতাবরণ । শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি ও পাঠক্রম নিয়ে চলছিল নানান বিতর্ক । অথচ বাঙালী সমাজ জানে, আধুনিক শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের গৌরবময় অবদানের কথা ।

তাঁর নির্মিত বাংলা ভাষার ভিত্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম অধ্যায় । বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে বোধগম্য এবং সবরকমের ভাব ও চিন্তা প্রকাশের যোগ্য করে তুলেছিলেন । তাই আজও বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় ।

আটপৌরে বাঙালি পোশাকে বিদ্যাসাগর ছিলেন সর্বত্রগামী । প্রবল জেদ ও আত্নসম্মানবোধ নিয়ে সরকারি চাকরি করেছেন, দ্বিরুক্তি না করে ইস্তফা দিয়েছেন । পাঠ্যবই লিখে ছেপে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেছেন, দানের জন্য ধারও করেছেন । উনিশ শতকে সমাজ বদলের সব আন্দোলনেই তিনি ছিলেন পুরোভাগে । এমন ব্যক্তিত্ব সবসময়ে ব্যতিক্রম ।

বিদ্যাসাগরের একটা আপ্ত বাক্য আজও সমাজজীবনে উজ্জীবিত, “কোনো বিষয়ে প্রস্তাব করা সহজ, কিন্তু নির্বাহ করে ওঠা কঠিন” । অথচ তিনি এককভাবে ধুতিচাদর পরে একটার পর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা বাস্তবায়িত করে গেছেন, যেমন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ শিক্ষার সংস্কার ও বিধবা বিবাহ প্রচলন । এটা সর্বজনবিদিত, বিদ্যাসাগরের লড়াইটা ছিল একার লড়াই । বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পরিষ্কার, তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র, সচেতন ও পারমার্থিক ।

এটা অনস্বীকার্য যে, বাঙালী সমাজে আজও বিদ্যাসাগরের প্রদীপ্ত উপস্থিতি ‘বর্ণপরিচয়’ দিয়ে । প্রাথমিক শিক্ষায় ‘বর্ণপরিচয়’ এর মাহাত্ম্য সকলের জানা । মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর হাই স্কুলের বাংলা ক্লাসের দিদিমণি আমার রচনা লেখার গঠন অবলোকন করে হঠাৎ তাঁর সম্মুখে তিনি আদর করে ডেকে আমাকে বললেন, “তুই বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থের নাম শুনেছিস” ? মাথা নেড়ে আমি বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় গ্রন্থটির নাম শুনেছি জানালাম । তারপর চুপি চুপি বাংলা বিষয়ের শ্রদ্ধেয়া দিদিমণি বললেন, রোজ রাতে শোওয়ার আগে বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ বইখানা পড়বি । রচনা লেখার সময়ে তোর বানানের জড়তা কেটে যাবে ।” সুতরাং শৈশব থেকে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় আজও অমলিন । সেই বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষ অতিক্রান্ত । তাই দুশো বছর ধরে শিক্ষা জীবনের বাস্তবতায় ও শিক্ষা বিকাশের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর আজও প্রাসঙ্গিক ।

বিদ্যাসাগর যখন জন্মগ্রহন করেছিলেন সেই সময়টা ছিল রামমোহনের যুগ, যিনি একজন শিক্ষিত ও অগ্রণী পুরুষ ছিলেন এবং সমাজ সংস্কারের অন্যতম কারিগর । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন সুপণ্ডিত ও বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা পুরুষ। তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের নামকরণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধায় কলকাতায় স্বল্প বেতনের চাকরিতে খুব কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করতেন । পরিবার নিয়ে শহরে বাস করা তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল। সেই কারণে বালক ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামেই মা ভগবতী দেবী’র সঙ্গে বাস করতেন।

পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠানো হয়। ১৮২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে কলকাতার একটি পাঠশালায় এবং ১৮২৯ সালের জুন মাসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করানো হয়। ভর্তির ছ’মাসের মধ্যেই পাঁচ টাকা বৃত্তি পান । তাঁর প্রতিভার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে শিক্ষকেরা সকলে স্তম্ভিত । তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র এবং ১৮৩৯ সালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি দু-বছর ওই কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, তর্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, হিন্দু আইন এবং ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্মজীবন শুরু করেন ফোর্ট উইলিয়াম (১৮৪১) কলেজের প্রধান পন্ডিত হিসাবে । ঐসময়েই তাঁর ইংরেজি শিক্ষার যথাযথ শিক্ষালাভ । কেননা বিদ্যাসাগরকে সকলে জানতেন সংস্কৃতের পণ্ডিত হিসাবে । ইংরেজি হাতের লেখাও ছিল নজরকাড়া । ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদ লাভ করেন এবং পরের মাসে অর্থাৎ ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারী ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কলেজের অনেক সংস্কার করেন। ঐ সময়েই ১৮৫১ সালে বিদ্যালয় দেখলেন, সংস্কৃত কলেজে গোড়া থেকেই শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানদের পড়বার অধিকার ছিল । কিন্তু বৈদ্যদের আবার ধর্মশিক্ষায় ছিল আপত্তি । স্বভাবতই প্রশ্ন উঠল কায়স্থ ও অন্যান্য হিন্দু বর্ণদের কথা । তখনকার পণ্ডিত সমাজের তোয়াক্কা না করে, বিদ্যাসাগর তদানীন্তন কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিলেন ব্রাম্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্যান্য বর্ণের বিশেষ করে শূদ্রদের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশে তাঁর আপত্তি নেই । যদিও সেই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরা বিদ্যাসাগরের মতে গররাজী ছিলেন, তথাপি বিদ্যাসাগরের মতটাকেই মান্যতা দিয়েছিলেন তদানীন্তনকালের কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারি । এবং পর পরই ১৮৫৪ সালের শেষে বিদ্যাসাগর হিন্দুদের সব শ্রেনীর জন্য সংস্কৃত কলেজের দরজা খুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন এবং সেই প্রস্তাব যথাসময়ে অনুমোদিত হয়েছিল ।

সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এবং বাংলা ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ছাড়া, শিক্ষা প্রসারে তাঁর আরও অবদান সর্বজনবিদিত । ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের শিক্ষা সনদ গৃহীত হওয়ার পর সরকার গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশে ১৮৫৫ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের অতিরিক্ত সহকারী স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি এবং মেদিনীপুর জেলায় স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে বাংলা ভাষাকে সহজবোধ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন । ১৮৫৫ সালে বাংলা নববর্ষের দিনে বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগ প্রকাশ করে তিনি বাঙালীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা) ও বেথুন সোসাইটিসহ আরও কিছু সংগঠনের সম্মানিত সভ্য ছিলেন। ১৮৫৮ সালে যাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ফেলো নির্বাচিত হন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৯ সালে তিনি “ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল” স্থাপনে বিশেষ ভুমিকা পালন করেন। ১৮৬৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় “হিন্দু মেট্রেপলিটন ইসস্টিটিউট”। ইংরাজ অধ্যাপকের সাহায্য ছাড়া এবং কোনোরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া, বিদ্যাসাগর স্কুলটিকে ১৮৭২ সালে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেছিলেন । বর্তমানে এর নাম “বিদ্যাসাগর কলেজ”। এটি দেশের প্রথম কলেজ যার প্রতিষ্ঠাতা – পরিচালক – শিক্ষক স্কলেই ভারতীয় । এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন লাভ করেন।

ব্রাম্মণ হয়েও বিদ্যাসাগর ত্রিসন্ধ্যা জপ করেননি । কোনো মন্দিরে যাননি এবং ঈশ্বর বিষয়ক কোনো লেখা তিনি লেখেননি । বিদ্যাসাগর ছিলেন নাস্তিক । ধর্ম সম্বন্ধে তিনি শুধু মনে করতেন জগতের কল্যাণসাধন ও বিদ্যাচর্চা । এপ্রসঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষের উক্তিটি প্রনিধাযোগ্য, ধর্মের কোন বহিরঙ্গ মানতেন না । তিনি, আচরণও করতেন না । এখন যেমন অনেকে বলেন, ধর্মটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, অনেকটা সেইরকম ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ, বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন । সেদিনের সমাজে প্রচলিত প্রথার নির্মম পরিণতির জন্য নারীদের ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন আপামর জনতা অবলোকন করেছিলেন । শোনা যায়, একসময় রাজা রাজবল্লভ নিজের বালবিধবা কন্যাকে পুনর্বিবাহ দেওয়ার অনুমতি সমাজের পণ্ডিতদের কাছ থেকে পেয়েও সেই বিবাহ কারও কারও বাধায় দিতে পারেননি । বিদ্যাসাগরের “বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা” বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর দেশ ও সমাজ চমকে উঠেছিল । শেষ পর্য্যন্ত ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয় । তারপর ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন স্রকারিভাবে আইন হিসাবে মঞ্জর হয় । বিদ্যাসাগরের দরদী হৃদয় কেঁদেছিল সেকালের সমগ্র হিন্দু নারী সমাজের দুর্গতি দুর্দশায় । বিধবা বিবাহ আইন নামে পরিচিত ১৮৫৬ সালের আইনটি কেবলমাত্র বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহের স্বীকৃতি দেয়নি, আইনটি যেমন বিবাহকে আইনসিদ্ধ করে তেমনই মৃত স্বামীর এবং দ্বিতীয় বিবাহের এবং পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তিতে অধিকার সুনিদ্দিষ্ট করে । বিভিন্নভাবে জানা যায়, ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত মোট ৬০টি বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয় । আরও জানা যায়, বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধুরা মিলে ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রক্ষণশীল সমাজের বিক্ষোভ এবং প্রচণ্ড বাধার মুখে ঘটা করে এক বিধবার বিবাহ দেন। পাত্র ছিল সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের একজন সহকর্মী। তা ছাড়া নিজের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বিধবার বিবাহ দিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। এতে একটা জিনিস পরিস্কার, বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নে বিদ্যাসাগরের দৃঢ় সংকল্প শতভাগ সফল ।

তিনি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন, যাকে পরবর্তীতে বেথুন কলেজ নামকরণ করা হয়। নারীদের শিক্ষার দিকে আনার জন্য তিনি একটি অর্থায়নের ব্যবস্থা করেন, যা নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল। এখান থেকে মেয়েদের শিক্ষার জন্য যাবতীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হতো। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস অবধি সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের দয়া এবং মানবিকতার জন্যে তিনি করুণাসাগর নামে পরিচিত । দরিদ্রদের দানে তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন । তিনি তাঁর দান এবং দয়ার জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন । এখানে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত’র উক্তি প্রনিধানযোগ্য,

“বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে,

করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,

দীন যে, দীনের বন্ধু ! উজ্জ্বল জগতে

হেমাদ্রির হেম কান্তি অম্লান কিরণে” ।

তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি ঐতিহ্যিক এবং রক্ষণশীল পরিবারে এবং সমাজ সংস্কারের জন্যে তিনি যুক্তিও দিতেন হিন্দু শাস্ত্র থেকে কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে সন্দিহান মনের। তাঁর বোধোদয় গ্রন্থ যেমন তিনি শুরু করেছেন পদার্থের সংজ্ঞা দিয়ে । পরে সংজ্ঞা দিয়েছেন ঈশ্বরের, যাঁকে তিনি বলেছেন সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান চৈতন্যস্বরূপ।

তিনি তাঁর একক ও সহযোগীর উদ্যোগে রেখে গেলেন আধুনিক ব্যবহারযোগ্য একটি (উচ্চারণ অনুযায়ী ও মুদ্রণযোগ্য) বাংলা ভাষা, প্রাথমিক ও নীতিশিক্ষার বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ, বাংলা মাধ্যম স্কুলব্যবস্থা ও নারীশিক্ষার পাকা বুনিয়াদ । মাতৃ/বাংলা ভাষার শিক্ষার আর একটি প্রাক শর্ত হল ভাল পাঠ্যপুস্তকের সুলভতা । বিদ্যাসাগরের সময় তার যথেষ্ট অভাব ছিল । বিদ্যাসাগরকেও অবতীর্ণ হতে দেখা যায় এক দিকে, বাংলায় ব্যকরণসিদ্ধ মুদ্রণযোগ্য অক্ষর ও বানান সংস্কার করে, নানা পাঠ্যপুস্তক রচনা, ছাপা ও বিপণনের আয়োজন । পাঠ্যপুস্তক রচনার পাশাপাশি ছাপা বইয়ের সম্পাদনা ও সম্মার্জনার প্রতি তাঁর অখণ্ড মনোযোগ চিরদিন বজায় ছিল । একবার তিনি হতদরিদ্র সাঁওতালদের মাঝে দিন কাটাচ্ছেন তিনি, সেই সময় (১৮৭৮) চর্যাপদের আবিস্কর্তা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও তাঁর এক সঙ্গী লখনউ যাওয়ার পথে এক রাত বিদ্যাসাগরের আতিথ্যগ্রহণ করেন । রাত্রে বিশ্রামের পর সকালে উঠে শাস্ত্রী মশাই দেখলেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয় বারান্দায় পাইচারি করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে টেবিলে বসিয়া কথামালা কি বোধোদয়ের প্রূফ দেখিতেছেন । প্রূফে বিস্তর কাটকুটি করিতেছেন । যেভাবে প্রূফগুলি পড়িয়া আছে, বোধ হইল, তিনি রাত্রেও প্রূফ দেখিয়াছেন । আমি বলিলাম, কথামালার প্রূফ আপনি দেখেন কেন ? তিনি বলিলেন, ভাষাটা এমন জিনিস, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না ; যেন আর একটা শব্দ পাইলে ভাল হইত ; — তাই সর্বদা কাটকুটি করি । ভাবিলাম — বাপ রে, এই বুড়ো বয়সেও ইহার বাংলার ইডিয়ামের ওপর এত নজর ।” (সূত্রঃ অ-বা-প,পৃঃ৪/ ২৭-৯-১৯) ।

এই অনন্য ও বিরাট ব্যক্তিত্বের মানুষটি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ধর্মের কোনও বহিরঙ্গ মানতেন না এমনকি, আচরণও করতেন না । অথচ চালচলনে তিনি ছিলেন নিতান্তই সাদাসিধে । খুব বিনয়ী এবং জীবনে দৃঢ় সংকল্প এবং উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ছিলেন তিনি দৃঢ় মনোভাবাপন্ন । তিনি ছিলেন একাধারে মহান সমাজ সংস্কারক অন্যদিকে এক জন শিক্ষাবিদ এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য নিরলস কাজ করে গেছেন অবিরাম । ভারতে শিক্ষার প্রতি তার অবদান এবং নারীর অবস্থার পরিবর্তন জন্য তিনি চিরস্বরণীয়। তাঁর অবর্ণনীয় মাতৃ ভক্তি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও চর্চিত ।

হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরোধী, বিধবা বিবাহের প্রচলনকারী, নারী শিক্ষার প্রবর্তক, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, সমাজ সংস্কারক, বর্ণপরিচয় ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা, মহান শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনের প্রাক্কালে তাঁর মহান স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য ।

কলমে : দিলীপ রায়।

————————-০——————————