শ্রীশ্যামনাগর আজ নাগরিমণি শ্রীরাধাকে নিয়ে হোরীরঙ্গে মেতেছেন। ব্রজগোপিনীরা সে রঙ্গলীলায় অনুঘটক । রাধারমণ রমণীমনচোরা রাসবিহারী নওলকিশোর কানু, ফাগুয়া অঙ্গে মেখে ও মাখাতে মহানায়ক হয়েছেন । ব্রজসুন্দরীগণ তাঁকে মন্ডলী-মন্ডলী করে চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছেন আর মধ্যখানে মনমোহনিয়া মুরলীমনোহর আজ সেই ব্রজরামাদের মনোভাব বুঝে ভরিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের ঘনপরিরম্ভনে,চুম্বনে, সোহাগের পরশে-হরষে।

নটন বিভঙ্গে ফাগুরঙ্গে মাতল

নাগর অভিনব নাগরি সঙ্গ।

ঋতুপতি রীত চীত উমতায়ল

হেরি নবীন বৃন্দাবন রঙ্গ ৷৷

ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।

রাধারমণ রমণীমনচোর ।। ধ্রু॥

সুন্দরিবৃন্দ- করে কর মণ্ডিত

মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ ৷

নাচত নারিগণ ঘনপরিরম্ভণ

চুম্বন লুবধল নটবর রাজ॥

কানুপরশ রসে অবশ রমণিগণ

অঙ্গে অঙ্গে মিলি ঝাঁপি রহু।

পূরল সবহুঁ মনোরথ মনোভব

মোহন গোবিন্দদাসিয়া পহু।।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হোরীলীলা বা হোলিখেলা আদপে প্রেম প্রদানের উৎসব। প্রেমের বৈচিত্র্যময় ভাবের মূর্তিমন্ত রূপই হল যেন নানান রঙের আবীর আর ফাগ। মুঠো মুঠো ফাগ ছুঁড়ে ,রঙ মাখিয়ে যেন সেই প্রেমকেই নতুন করে নিবেদন করা মনের মানুষটিকে,কাছের জনকে । প্রাণ ভরে সারাদিন অক্লান্ত হোরি খেলে খানিক জিরিয়ে নিতে দোলনায় বসে দোল খান শ্রীরাধাকৃষ্ণ। তাই ,এ উৎসবের আর এক নাম দোলযাত্রা ,একথা মনে হলেও ,আদপে সেটি নয় । দোলযাত্রার ইতিহাস আরও হাজার হাজার বৎসর পূর্বে—সেই ঋকবেদের সময়কালের, অর্থাৎ সাত-আট হাজার বৎসর পূর্বের।

উত্তরায়ণের আগমনে নতুন বছরের সূচনা রূপে আর্য ঋষিরা এই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বিষ্ণুর পূজা করতেন। পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চারকারী সূর্যকে সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুরই প্রতিভূ মেনে তাঁরা সে পূজায় নারায়ণ শিলাকে উত্তর দক্ষিণে তিনবার ঘড়ির পেন্ডুলামের মত দোল দিতেন,যাতে আগামী বৎসরেও সূর্যের যাত্রা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নকে মাধ্যম করে। আর তাই নাম দোলযাত্রা।

সাত-আট হাজার পূর্বের দোলোৎসব পূজাই পরবর্তীতে হয় হোলি বা হোরীলীলা । দোলযাত্রা হল বছরে একটি নয় দুটি— একটি দোল পূর্ণিমায় অপরটি শ্রাবণী পূর্ণিমায় হিন্দোলযাত্রা বা ঝুলনযাত্রা। দোল অর্থাৎ দোলন আর যাত্রা অর্থে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন । অতএব, দোলনের মধ্য দিয়ে যাত্রা। যেমন রথযাত্রা বা ঝুলনযাত্রা। একটা কথা মনে দোলা দিতে পারে যে দেবী দুর্গাও তো যাত্রা করেন পতিগৃহ থেকে পিতারগৃহে কিছুদিনের জন্য । তবে কেন আমরা দুর্গাযাত্রা বলি না। আসলে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বাঙালির উৎসব এমন মাত্রায় পৌঁছায় যে তা দুর্গোৎসব নামেই যথার্থতা পায়। আর, তাছাড়া যাত্রা শব্দটি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর গমনের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে। ফিরে আসি দোলযাত্রার কথায়,ব্রজের হোলিতে।

এই প্রেমের উৎসবের আগমণী সুর কিন্তু ফুলেরা দুজের দিনই ধ্বনিত হয়ে যায় বৃন্দাবন আর মথুরায় । ‘ফুলেরা দুজ’ হল শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা-মঞ্চের তথা দোলনা প্রস্তুতির সূচনা দিবস ;যা ফাল্গুনের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে পালিত হয়। এদিন ফুলের নয়নাভিরাম সাজে সজ্জিত হন বিগ্রহগণ। মন্দিরচত্বর থেকে শুরু করে সর্বত্র ফুলের সজ্জা।মন্দিরে-মন্দিরে ,গৃহে-গৃহে হোলির গীত,নৃত্য ,নাটকের অপূর্ব উপস্থাপনা শুরু হয়ে যায় এদিন থেকেই। এরপর চতুর্থীর দিন পালিত হয় লাড্ডু হোলি।

মথুরার রাভেলের ভূস্বামী তথা রাধারাণীর পিতা ‘বৃষভানু’ কংসের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে পাহাড়ের মাথায় সুউচ্চ স্থানে প্রাসাদ গড়লেন । নতুন জনপদ ‘বৃষভানুপুর’(এরই অপভ্রংশ বর্ষাণা)-এর পত্তন হল।সেসময় কংসের নানান অত্যাচারে একইভাবে অতিষ্ঠ নন্দগ্রামবাসীরাও।রাজা বৃষভানু আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বন্ধু নন্দরাজা তথা শ্রীকৃষ্ণের পিতাকে; বললেন, নন্দগ্রামবাসীসমেত বৃষভানুপুরে এসে বাস করতে ।এই বসন্ত চতুর্থীর দিনেই নাকি গোপীগণের চিত্তহারী-চপল-চটুল- নওলকিশোর নন্দকুমার কৃষ্ণ তাঁর গ্রাম নন্দগাঁও থেকে রাধারাণীর গ্রাম বর্ষাণায় এসেছিলেন ।তখন তাঁদের আতিথেয়তা করা হয়েছিল লাড্ডু খাইয়ে।আর তাই,সেদিনের সেই আনন্দ দিবসের স্মরণে আজও বর্ষাণায় লাড্ডু তো খাওয়া হয়ই,তার সাথে চলতে থাকে একে অপরকে লক্ষ্য করে লাড্ডু ছোঁড়াছুঁড়ির পালা;যা লাড্ডু হোলিতে পর্যবসিত হয়। সত্যি,এহেন মিষ্টিমধুর আনন্দময় উৎসব ভারতভূমিতেই বুঝিবা সম্ভব।

ঠিক পরদিন, বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে বর্ষাণায় পালিত হয় লাঠমার হোলি , অর্থাৎ লাঠি দিয়ে মারের হোলি। পড়তে অদ্ভুত লাগছে তাই না! যদি এমন পরিস্থিতি আসে যে পুরুষরা কোন বিশেষ কার্যে গ্রামে নেই, আর হঠাৎ,কংসের অত্যাচারী দুষ্টু পেয়াদারা এল বর্ষাণায়। তখন মহিলারা আত্মরক্ষা করবেন কীভাবে(!) –তার মহড়া শুরু হল সেখানে। গোপিনীরা লাঠি দিয়ে মেরে শক্তি প্রদর্শন করলেন ,আর মার খেলেন মাথায় বালির বস্তা ,হাতে ঢাল নিয়ে গোপেরা dummy সেজে। মহিলাদের সেই লাঠিখেলা আজও অব্যাহত হয়ে পালিত হয় এই লাঠমার হোলির দিন।তবে তাতে লেগেছে উৎসবের আবেশ,আমেজ আর আনন্দ। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সখারা জোর করে রঙ মাখিয়েছিলেন শ্রীরাধাসহ তাঁর সখীদের। ছদ্ম প্রণয়কোপ প্রকাশ করতে প্রফুল্লিত গোপিনীরা হাতে তুলে নিয়েছিলেন লাঠি। সেই স্মৃতিতেই তো আজও নন্দগ্রাম থেকে পুরুষরা রঙ মাখাতে আসেন বর্ষাণার মহিলাদের। আর মহিলারা লাঠমার দেন মাথায় ছোট বস্তা বাঁধা,মাটির ঢাল হাতে সজ্জিত পুরুষদের। লাঠির ঘায়ে একজনের ঢাল ভেঙ্গে গেলে,অপরেরটা কেড়ে আত্মরক্ষা করে সে। এভাবে চরম হাসাহাসি,আনন্দ,উৎফুল্লতার মধ্য দিয়ে এই হোলি পালিত হয়।

তারপর ,মূল হোলির উৎসব আগত হয় ; বসন্ত পূর্ণিমার শেষলগ্নের দিন তা পালিত হয়। তবে তার আগের দিন পালিত হয় হোলিকাদহনোৎসব । দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র বালক প্রহ্লাদ ছিলেন পরম বিষ্ণুভক্ত। অনেক প্রকার চেষ্টা করেও , অনেক শিক্ষা দিয়েও যখন প্রহ্লাদের মতিগতির পরিবর্তন করা গেল না , তখন ক্ষুব্ধ হিরণ্যকশিপু স্থির করলেন দুষ্ট গোরুর থেকে শূণ্য গোয়াল ভালো— অর্থাৎ, প্রহ্লাদকে প্রাণে নিধন করবেন। কিন্তু প্রাণে মারার নানান রকম প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল । হতাশ হিরণ্যকশিপুকে দেখে শেষে ভগ্নী হোলিকা বলে বসলেন তিনি এবার হাল ধরবেন । হোলিকা বরপ্রাপ্তা ছিলেন যে তাঁর অঙ্গকে অগ্নি স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি তাই প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়ে অগ্নিসংযোগ করিয়ে দিতে বললেন তাঁকে চতুর্দিক থেকে। জ্বলন্ত অগ্নির দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠা গ্রাসে ফল হল বিপরীত। দুষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে স্বেচ্ছায় অঙ্গে অগ্নিসংযোগ করায় , প্রাপ্ত বর কাজে লাগলো না । হোলিকা জ্বলেপুড়ে ভস্মীভূত হল আর বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের কোন ক্ষতি হল না। কথায় আছে রাখে হরি মারে কে ! আসুরী শক্তির , অশুভ উল্লাসের পরাজয় যে সর্বদা হয়— তা স্মরণ করতে ও করাতে এবং আর্য ঋষিদের দ্বারা কৃত উত্তরায়ণের নব বৎসরের দোলযাত্রা উৎসবের আগের দিন পুরাতন আবর্জনা পুড়িয়ে পরিবেশ পরিষ্কার করার ও আগত নব বৎসরের আনন্দের দ্যোতক রূপে পালিত হয় এই হোলিকাদহন উৎসব । প্রচলিত নাম চাঁচর । চাঁচর শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ভাষার চর্চরী শব্দ থেকে। অর্থ— উৎসবের হর্ষধ্বনি। খড়, বাঁশ, শরপাতা, পুরানো গাছের ডাল, তালপাতা , নারকেল পাতা—- এসব দিয়ে তৈরী করা হয় ঘরের মত করে স্তূপ। তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে সেই স্তূপে অগ্নিসংযোগ করে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে হোলিকাদহনোৎসব পালন । এর অপর একটি প্রচলিত নামও আছে —-মেড়াপোড়া । আসুরী শক্তির প্রতীকী রূপে পিটুলি দিয়ে তৈরি একটি ভেড়াকে (যার নাম মেন্ডাসুর) ওই খড়ের ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া হতো। এই অসুর মেন্ডাকে পোড়ানো থেকেই হয় মেড়াপোড়া, যা আরও অপভ্রংশ হয়ে হয় নেড়াপোড়া। মনে পড়ছে , নেড়াপোড়ার সময় আমাদের বাংলায় প্রচলিত এক ছড়া—-আজ আমাদের নেড়াপোড়া, কাল আমাদের দোল , পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে, বলো হরিবোল। উল্লেখ্য যে, সম্ভবতঃ হোলিকার নাম থেকেই হোলি উৎসব হয়েছে।

কথিত আছে, নব-নীরদ-বরণ শ্রীকৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিতে মা যশোদা তাঁর হাতে রঙ দিয়ে বলেছিলেন, গৌরবর্ণা রাধার গাত্রে লেপন করে তাঁকে নিজের মত এক বর্ণের করে নিতে। সবান্ধব শ্রীকৃষ্ণ লুকিয়ে ছুঁড়লেন রঙ রাধা ও তাঁর সখীদের লক্ষ্য করে। গোপিনীরাই বা দমবেন কেন! তাঁরাও কলসে কাদামাটি গুলে তৎক্ষণাৎ দিলেন ঢেলে কানু আর তার গোপসখাদের মাথায়। ব্যস,মাখামাখি ,হাতাহাতি আনলো হাস্য-পরিহাস আনন্দের বন্যা। সেই থেকে রঙ দেওয়া-নেওয়া খেলার শুরু হয়ে গেল।

ফাগু খেলিতে ফাগু উঠিল গগনে।

বৃন্দাবনের তরুলতা রাতুল বরণে ।।

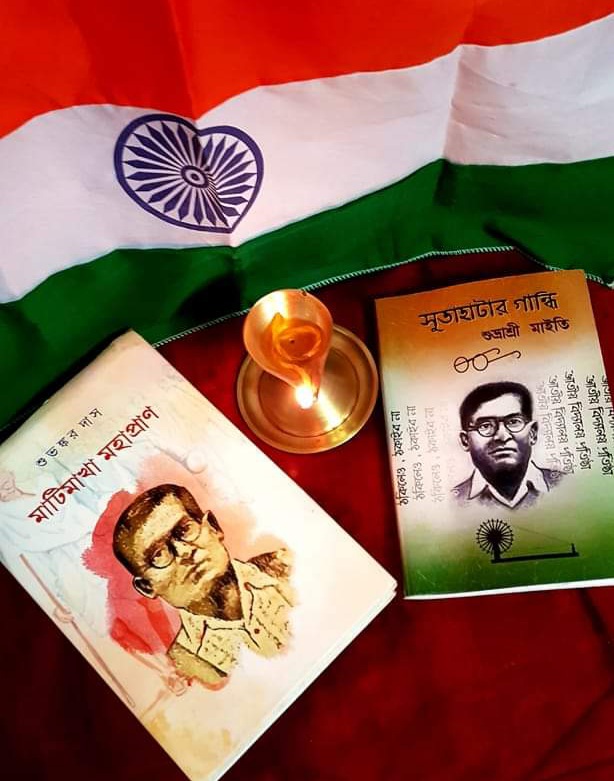

আবীর ,রঙ,ফাগের স্নানে সমগ্র বৃন্দাবন রেঙে ওঠে । রঙ তো নয় ,যেন হাতভর্তি মুঠো মুঠো ভালোবাসা অর্পিত হয় একে অপরের প্রতি। বর্ণবিদ্বেষকে যেন এক লহমায় ধূলিসাৎ করে দেবার দ্যোতক এই দোল উৎসব। মানবের মহামিলনের ,মহানন্দের হাট বসে যেন। আবার ,এই ফাল্গুনী পূর্ণিমাতেই তো শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ তথা মধ্যযুগের বাঙলার নবজাগরণের নায়ক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাবির্ভাব মর্ত্য মাঝে। সে দিন ছিল ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ,শনিবার সন্ধ্যাবেলা।

কৈছন মধুরিমা, কৈছন রাধাপ্রেম, কৈছন প্রেমে তিঁহ ভোর——অর্থাৎ, রাধার প্রেমের মাধুর্য কেমন, রাধার প্রেমই বা কেমন আর সেই প্রেম আস্বাদন করে রাধা কী জাতীয় সুখ আস্বাদন করেন— এই তিন বাসনা পূরণ করতে তথা জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে শ্রীরাধার ‘ভাব’ কে নিজের হৃদয়ে ধরে , শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি অঙ্গে মেখে শ্রীশ্যামসুন্দর আবির্ভূত হলেন অবনী মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে। দোল পূর্ণিমা এবার নবনামে আরো বেশী উজ্জ্বল ও ভাস্বর হল । আরও মহিমাময় হল। গৌরচন্দ্রের গৌরববোজ্জ্বল উদয় হয়েছে যে এই তিথিতে ! তাইতো ‘গৌরপূর্ণিমা’ হল। আহা , কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে -চারিপার্শ্বে ! বসন্ত রাগে শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীপাদ গেয়ে উঠলেন তাঁর শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে—-

জয় জয় জয় মঙ্গলরব ফাল্গুন পূর্ণিমা ফাল্গুন নিশি নবশোভিত

শচী-গর্ভে প্রকট গৌর বরজ (ব্রজ) রঞ্জনা

ঝলকতবর কনক তনু, কুঙ্কুম থির দামিনী ভানু,

চমকত মুখচন্দ মধুর ধৈরজভর ভঞ্জনা…

গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায়ত মৃদুতর মৃদঙ্গ

ধা ধি ধি ধিকিতা ধিক্ ধিক্ ধিক্কট তক ধিন্নানা।

তাই, সব মিলিয়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমা এক বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ মধুময় তিথি ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই ঋক্ বেদের সময়কাল থেকে।