ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল কিছু মানুষের অব্যর্থ পরিশ্রম যার ফলেই ব্রিটিশদের থেকে ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে মুক্তি পেয়েছে। ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবীর নাম সর্বজন স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে ব্রজোকিশোর চক্রবর্তী প্রথমসারির একজন অন্যতম বিপ্লবী ছিলেন। ব্রজোকিশোর চক্রবর্তী ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য নাম, যিনি দেশমতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ রূপে।

ব্রজোকিশোর চক্রবর্তী (১৯১৩ – ২৫ অক্টোবর ১৯৩৪) ছিলেন একজন ভারতীয় বিপ্লবী এবং বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য যারা ভারতের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার প্রয়াসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বার্গকে হত্যার অভিযোগে ১৯৩৪ সালের ২৫ অক্টোবর রামকৃষ্ণ রায়ের সাথে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

পরিবার—-

ব্রজকিশোর চক্রবর্তী ১৯১৩ সালে বল্লভপুরে (পশ্চিম মেদিনীপুর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি ব্রিটিশ ভারতের একটি বিপ্লবী সংগঠন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে যোগ দেন। ব্রজকিশোর ছাত্রাবস্থায় ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন।

বিপ্লবী কার্যক্রম—

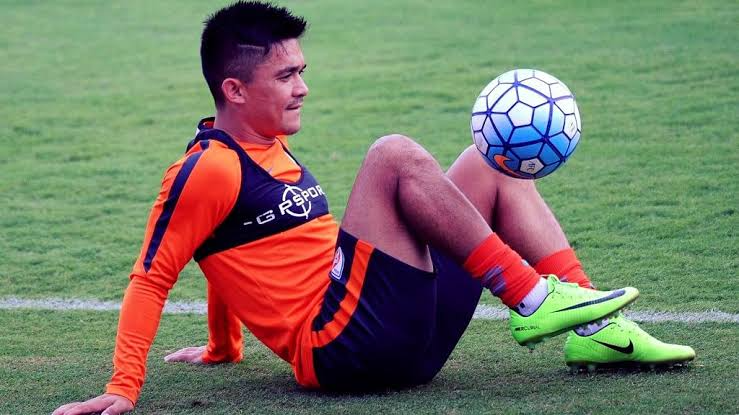

ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডি ও রবার্ট ডগলাস হত্যার পর কোনো ব্রিটিশ অফিসার মেদিনীপুর জেলার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মিঃ বার্নার্ড ই জে বার্গ, একজন নির্মম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মেদিনীপুর জেলায় পোস্ট করা হয়েছিল। বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সদস্যরা হলেন রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, প্রভাংশু শেখর পাল, কামাখ্যা চরণ ঘোষ, সোনাতন রায়, নন্দ দুলাল সিং, সুকুমার সেন গুপ্ত, বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, পূর্ণানন্দ সান্যাল, মণীন্দ্র নাথ চৌধুরী, সানজান রঞ্জন চৌধুরী, রঞ্জন দাস। সেন, শৈলেশ চন্দ্র ঘোষ, অনাথ বন্ধু পাঞ্জা ও মৃগেন্দ্র দত্ত প্রমুখ তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মল জীবন ঘোষ এবং মৃগেন্দ্র দত্ত মিডনাপুরের পুলিশ গ্রাউন্ডে ফ্রান্সিস ব্র্যাডলি ব্র্যাডলি-বার্ট এর নামে একটি ফুটবল ম্যাচ (ব্র্যাডলি-বার্ট ফুটবল টুর্নামেন্ট) খেলার সময় তাকে গুলি করে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। বার্গ একজন অত্যন্ত চতুর এবং সতর্ক অফিসার কখনই তার বাড়ি থেকে বের হন না, তার বাংলোর চারপাশে উচ্চ নিরাপত্তার বেড়া দেন। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই এবং আগস্টের মধ্যে মাস কেটে যায় বার্নার্ড ফুটবল খেলার প্রতি অনুরাগী, তার স্ব-আরোপিত কারাদণ্ড শিথিল করে

২রা সেপ্টেম্বর বার্গ পুলিশের মাঠে ফুটবল ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নেয়, এইবার মৃগান দত্ত ও অনাথ বন্ধু পাঞ্জা বার্গের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন।

১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেব মেদিনীপুর কলেজ মাঠে মোহামেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে মেদিনীপুর ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলতে নামেন। খেলা প্রাকটিসের ছল করে বল নিয়ে মাঠে নামেন অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত। মাঠেই দুই বন্ধু বার্জ সাহেবকে আক্রমণ করলে তিনি মারা যান। জোন্স নামে একজন আহত হন। পুলিস প্রহরী দুজনের উপর পাল্টা গুলি চালায়। এতে তারা দুজন নিহত হন এবং অপর সঙ্গীরা পলায়ন করতে সক্ষম হন।

এই ঘটনার পর ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন, সনাতন রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা হয়। বিচারে ব্রজ ও রামকৃষ্ণকে বার্নাডের মৃত্যুদণ্ডের অভিযোগে বন্দী করা হয়, ১৯৩৪ সালের ২৫শে অক্টোবর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং পরের দিন ২৬ অক্টোবর নির্মল জীবন ঘোষকে ।নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন এবং সনাতন রায়-এর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খুনের অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছেন অনাথ বন্ধু পাঞ্জা ও মৃগেন্দ্র দত্ত।মেদিনীপুরের স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিল না।

মৃত্যু–

ম্যাজিস্ট্রেট বার্গকে হত্যার অভিযোগে ১৯৩৪ সালের ২৫ অক্টোবর রামকৃষ্ণ রায়ের সাথে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে তিনি ফাঁসিতে শহীদ হন।