“আমি সতেরও মা, অসতেরও মা — শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী “

আজ ২০ জুলাই। ১৯২০ সালে আজকের দিনেই ইহজগত ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মা সারদা। সারদা মা অত্যন্ত সহজ ভাবে জীবনের অতিবাহিত করার পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই তিনি গভীর দর্শনের কথা বলে গিয়েছেন, তা সত্যিই অবাক করার মতো। তাঁর দর্শন মেনে চললে জীবন ধারণ অনেক সহজ হয়ে যায়। জীবনে কোন পথে, কীভাবে চলতে হবে সেটাও বলে গিয়েছেন। আসলে তাঁর কাছে সবাই ছিল সন্তানের মতো। তাই সবাইকেই তিনি সন্তান মেনে কাছে টেনে নিতে পারতেন।

সারদা দেবী ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি হিন্দু ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের পত্নী ও সাধনাসঙ্গিনী এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘজননী।ভক্তগণ সারদা দেবীকে শ্রীশ্রীমা নামে অভিহিত করে থাকেন। রামকৃষ্ণ আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসারে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। হিন্দু নারী এবং হিন্দু – সহধর্মিনীর প্রকৃত প্রকাশ শ্রীশ্রীমার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল । বিবাহিত হয়েও তিনি ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারিণী ; আবার ব্রহ্মচারিণী হয়েও গৃহিনী । তাঁর জীবন ছিল সরল , শুদ্ধ এবং প্রার্থনার নিবিড় নীরবতার মত শান্তিময় ও সাধনাময়।

জন্ম ও বংশ পরিচয়—

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম জয়রামবাটীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর সারদা দেবীর জন্ম হয়। তার পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সারদা দেবীর পিতৃকূল মুখোপাধ্যায়-বংশ পুরুষানুক্রমে রামের উপাসক ছিলেন। সারদা দেবী ছিলেন তাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা তথা প্রথম সন্তান। জন্মের পর প্রথমে সারদা দেবীর নাম রাখা হয়েছিল “ক্ষেমঙ্করী”। রাশ্যাশ্রিত নাম রাখা হয়েছিল “ঠাকুরমণি”। পরে “ক্ষেমঙ্করী” নামটি পালটে “সারদামণি” রাখা হয়।

বাল্যকালে সাধারণ গ্রামবাসী বাঙালি মেয়েদের মতো সারদা দেবীর জীবনও ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে। এক বার জয়রামবাটিতে দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তদের গরম খিচুড়ি বিতরণ করার সময় (তখন মা সারদার অল্প বয়স) তাঁর মধ্যে প্রকৃত জনসেবা করার রূপটি ফুটে উঠেছিল। ওই গরিব মানুষদের পাশে বসে হাতপাখায় তাদের বাতাস করে দিয়েছেন। ওই মানুষগুলো তখন মায়ের পরম স্নেহ পেয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে উঠেছিল। অভাব, জ্বালা, যন্ত্রণা ভুলে সকলেই একাত্ম হয়েছিল সে দিন। আর মা সারদার এমন আচরণের নজির নানা উপলক্ষে রয়েছে একাধিক।অন্যের জন্য সহানুভূতির এই বোধ, এ সারদার জন্মগত। সারাজীবনই এই বোধ সঙ্গী তাঁর। সবার সব কষ্ট দূর হয় সে বোধে, কেবলমাত্র শ্রীশ্রীমা সারদা নামের আশ্রয়েই শীতল হয় কত অস্থির হৃদয়। সারদার একটাই পরিচয় তিনি সবার ‘মা’।

ছেলেবেলা–

ছেলেবেলায় ঘরের সাধারণ কাজকর্মের পাশাপাশি ছেলেবেলায় তিনি তার ভাইদের দেখাশোনা করতেন, জলে নেমে পোষা গোরুদের আহারের জন্য দলঘাস কাটতেন, ধানখেতে মুনিষদের (ক্ষেতমজুর) জন্য মুড়ি নিয়ে যেতেন, প্রয়োজনে ধান কুড়ানোর কাজও করেছেন। সারদা দেবীর প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষা একেবারেই ছিল না। ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে ভাইদের সঙ্গে পাঠশালায় যেতেন। তখন তার কিছু অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দেবী ও শ্যামপুকুরে একটি মেয়ের কাছে ভাল করে লেখাপড়া করা শেখেন। ছেলেবেলায় গ্রামে আয়োজিত যাত্রা ও কথকতার আসর থেকেও অনেক পৌরাণিক আখ্যান ও শ্লোক শিখেছিলেন।

বিবাহ ও সংসার জীবন —

তিন বছরের বালিকা সারদার সঙ্গে এক গানের আসরে প্রথম দেখা রামকৃষ্ণের। নবীন গায়ক দলের দিকে সারদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তুমি কাকে বিয়ে করতে চাও’। বালিকা তার ছোট্ট তর্জনী অন্য দিকে রামকৃষ্ণের দিকে নির্দেশ করে বলল— একে। এরপর পাঁচ বছরের বালিকা সারদার বিবাহ হল চব্বিশ বছরের যুবক রামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীর মন্দিরের পূজারি

১৮৫৯ সালের মে মাসে, সেকালে প্রচলিত গ্রাম্য প্রথা অনুসারে মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন তেইশ। বিবাহের পরেও সারদা দেবী তার পিতামাতার তত্ত্বাবধানেই রইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।এরপর চোদ্দো বছর বয়সে প্রথম সারদা দেবী স্বামী সন্দর্শনে কামারপুকুরে আসেন। এই সময় তিনি যে তিন মাস শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বাস করেছিলেন, তখনই ধ্যান ও অধ্যাত্ম জীবনের প্রয়োজনীয় নির্দেশ তিনি পান তার স্বামীর থেকে।

দক্ষিণেশ্বর যাত্রা—

আঠারো বছর বয়সে তিনি শোনেন, তার স্বামী পাগল হয়ে গেছেন। আবার এও শোনেন যে তার স্বামী একজন মহান সন্তে রূপান্তরিত হয়েছেন। তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৮৭২ সালের ২৩ মার্চ পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসার পর তার ভয় ও সন্দেহ অপসারিত হয়। তিনি বুঝতে পারেন, তার স্বামী সম্পর্কে যে সব গুজবগুলি রটেছিল তা কেবলই সংসারী লোকের নির্বোধ ধারণামাত্র। তিনি দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সত্যিই এক মহান আধ্যাত্মিক গুরু। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে নহবতের একতলার একটি ছোটো ঘরে তিনি বাস করতে শুরু করলেন। ১৮৮৫ সাল অবধি তিনি দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। তবে মাঝে মাঝে তার গ্রাম জয়রামবাটিতে গিয়েও স্বল্প সময়ের জন্য বাস করতেন। এই সময় সারদা দেবী ও দিব্য মাতৃকাকে অভিন্ন জ্ঞান করে শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী পূজার আয়োজন করেন। কালীর আসনে বসিয়ে পুষ্প ও উপাচার দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করেন তাকে। অন্য সকল নারীর মতো সারদা দেবীকেও তিনি দেবীর অবতার বলে মনে করতেন। এই কারণে তাদের বৈবাহিক জীবনও ছিল এক শুদ্ধ আধ্যাত্মিক সঙ্গত।সারদা দেবীকেই মনে করা হয় তার প্রথম শিষ্য।

কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে তার আধ্যাত্মিক প্রচারকার্য পরবর্তীকালে চালিয়ে নিয়ে যাবেন সারদা দেবী। সেই কারণে তিনি তাকে মন্ত্রশিক্ষা দেন এবং মানুষকে দীক্ষিত করে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করতে পারার শিক্ষাও দান করেন। শেষ জীবনে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গলার ক্যানসারে আক্রান্ত তখন সারদা দেবীই স্বামীর সেবা এবং স্বামী ও তার শিষ্যদের জন্য রন্ধনকার্য করতেন।

তীর্থ যাত্রা–

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাকে কেন্দ্র করে অঙ্কুরিত ধর্ম আন্দোলনে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সারদা দেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের দুই সপ্তাহ পর লক্ষ্মী দেবী, গোপাল মা প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে সারদা দেবী উত্তর ভারতের তীর্থ পর্যটনে যাত্রা করেন। রামচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত অযোধ্যা ও কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করেন তারা। পরে তিনি দর্শন করেন কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন। কথিত আছে, এই বৃন্দাবনেই সারদা দেবীর নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়েছিল। এবং এই বৃন্দাবন থেকেই গুরু রূপে তার জীবনের সূত্রপাত হয়। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যোগেন মহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের তিনি মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। বৃন্দাবনেই শ্রীশ্রীমা রূপে তার সত্তার সূচনা ঘটে। তার জীবনীকার ও শিষ্যদের মতে, তাকে মা বলে ডাকা কেবলমাত্র সম্মানপ্রদর্শনের বিষয়ই ছিল না। যাঁরাই তার সাক্ষাতে আসতেন, তারাই তার মধ্যে মাতৃত্বের গুণটি আবিষ্কার করতেন।

বাগবাজারের মায়ের বাটী—

তীর্থযাত্রার শেষে সারদা দেবী কয়েকমাস কামারপুকুরে বাস করেন। এই সময় একাকী অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ১৮৮৮ সালে এই খবর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যদের কানে পৌঁছলে তারা তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। স্বামী সারদানন্দ কলকাতায় তার জন্য স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করান।

মা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলন–

‘মায়ের বাটী’ নামে পরিচিত বাগবাজারের এই বাড়িটিতেই জয়রামবাটীর পর সারদা দেবী জীবনের দীর্ঘতম সময় অতিবাহিত করেছিলেন। প্রতিদিন অগণিত ভক্ত এই বাড়িতে তার দর্শন, উপদেশ ও দীক্ষালাভের আশায় ভিড় জমাতেন। তার মাতৃসমা মূর্তি ও মাতৃসুলভ ব্যবহার সকলকে মানসিক শান্তি দিত। তার নিজের সন্তানাদি না থাকলেও, শিষ্য ও ভক্তদের তিনি মনে করতেন তার আধ্যাত্মিক সন্তান।শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন নিজের প্রয়াণের পর রামকৃষ্ণ আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং ভক্তদের বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর সত্তায় কোনো পার্থক্য আরোপ না করতে। বলা হয়, কয়েকজন শিষ্যও তার দর্শন লাভের পর আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রাপ্ত হন। কেউ কেউ তার সাক্ষাৎ দর্শনের পূর্বেই দেবী রূপে তার দর্শন লাভ করেন। আবার কেউ কেউ স্বপ্নে তার থেকে দীক্ষা লাভ করেন বলেও কথিত আছে। এইরকমই একটি উদাহরণ হল, বাংলা নাটকের জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যিনি মাত্র উনিশ বছর বয়সে স্বপ্নে তার কাছে থেকে মন্ত্র লাভ করেছিলেন। অনেক বছর পরে যখন তিনি সারদা দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন, তখন অবাক হয়ে দেখেন তার স্বপ্নে দেখা দেবী আসলে ইনিই। উদ্বোধন ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যারা তার সঙ্গ দিতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোপাল মা, যোগিন মা, গৌরী দিদি ও লক্ষ্মী মা।

জীবনের অন্তিম লগ্ন–

১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীমা জয়রামবাটী যাত্রা করেন এবং সেখানেই এক বছর কাটান। জয়রামবাটীতে অবস্থানের শেষ তিন মাস তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯২০ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি অশক্ত অবস্থায় তাকে কলকাতায় আনা হয়। পরের পাঁচ মাস তিনি রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত কষ্ট পান। মৃত্যুর পূর্বে এক শোকাতুরা শিষ্যাকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন,যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার। মনে করা হয় এই উপদেশটিই বিশ্বের উদ্দেশ্যে তার শেষ বার্তা।

তার প্রধান শিষ্যগণ–

স্বামী নিখিলানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী অশেষানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ।

উপদেশ ও উক্তি—

“আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয় – সত্য জননী।”

“মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ।”

“যেমন ফুল নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

ভালবাসায় সবকিছু হয়, জোর করে কায়দায় ফেলে কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না।”

“সৎসঙ্গে মেশো, ভাল হতে চেষ্টা কর, ক্রমে সব হবে।”

“কাজ করা চাই বইকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।”

“মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা হলেই যত গোল বাধায়।”

“আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।”

“ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে, তা বলতে পারে কজনে?”

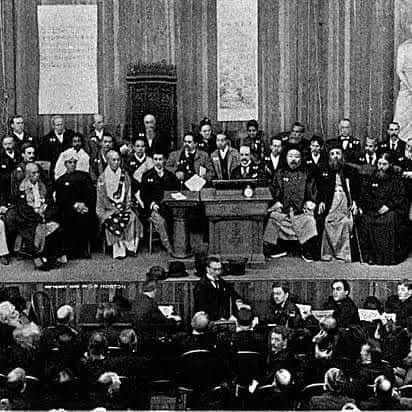

শ্রীশ্রীমা ছিলেন ভারতীয় নারীর আদর্শের প্রতীক । তিনি প্রাচীনা হয়েও নবীনা ছিলেন । ভারতীয় প্রাচীন আদর্শে মন্ডিত হয়েও তিনি আধুনিক হিন্দুনারীর সমুজ্জল প্রতীক ছিলেন ।কুসংস্কার ও শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্ত ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও চেতনা ফিরিয়ে আনার কাজে যখন স্বামী বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল পদব্রজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন সারদা দেবী ছিলেন তাঁর একমাত্র প্রেরণা । তাঁর আশীর্বাদপুত অধুনা বিস্তৃত রামকৃষ্ণ মিশন আজ বিশ্ববিখ্যাত। শ্রীমা বলতেন , “ শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমি অভেদ । আমার আশীষ তাঁর আশীষতুল্য বলে মনে করবে ।”

জাতিধর্মনির্বিশেষে তার করুণা সবাইকে শান্তি ও আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান দিয়েছে । সীতা , সাবিত্রী , শ্রীরাধা , মীরাবাঈ প্রভৃতির মত শ্রীশ্রীমাও ভারতীয় নারী জাতির আদর্শে পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিলেন । মায়ের উপদেশ আজও জীবনে মেনে চলেন অনেকে। তিনি বলেন, ভালবাসায় সবকিছু হয়, জোর করে কায়দায় ফেলে কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না।”শ্রীশ্রী মা ছিলেন সকলের মা ;এই বিশ্বজগতের মা। স্বামী বিবেকানন্দ সারদা দেবীকে ,জীবন্ত দুর্গা বলে অভিহিত করেছিলেন ।রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁকে ‘সংঘ জননী’ বলে জানতেন।

অন্তিম যাত্রা–

১৯২০ সালের ২০ জুলাই রাত দেড়টায় কলকাতার উদ্বোধন ভবনে তার প্রয়াণ ঘটে। বেলুড় মঠে গঙ্গার তীরে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই স্থানটিতেই বর্তমানে গড়ে উঠেছে শ্রীমা সারদা দেবীর সমাধিমন্দির।

উপসংহার—-

মা ছিলেন সকল সামাজিক বিধিনিষেধের ওপরে। তাকে গন্ডিভাঙা মা বলে ভক্তেরা অভিহিত করেছেন। মা সকলের ইহকাল ও পরকালের আশ্রয়। সকলেই তার করুণা লাভ করেছে। মুচি, মেথর, ডোম, বাগদি, চন্ডাল, মুসলমান, আতুর সকলেই মায়ের কাছে অবাধ আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছে। তাই তো তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের মা।

।।তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া।।