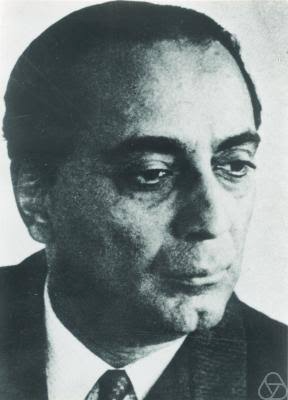

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল কিছু মানুষের কঠোর পরিশ্রম ও লড়াই, যার ফলেই ব্রিটিশদের থেকে ভারত সৃঙ্খল মুক্ত হতে পেরেছভাপেরেছিল। ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবীর নাম সর্বজন স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে পুলিনবিহারী দাস ছিলেন একজন অন্যতম বীর ও নির্ভীক বিপ্লবী। পুলিনবিহারী দাস ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য নাম, যিনি দেশমতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ রূপে।

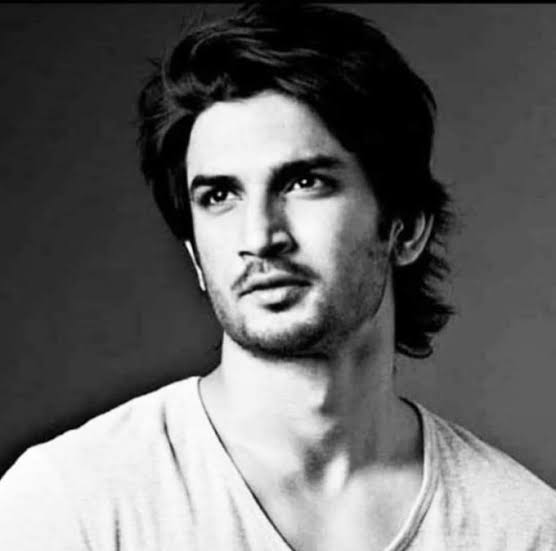

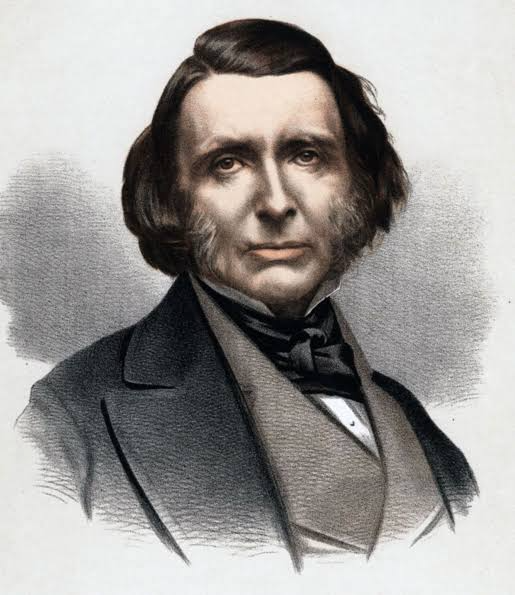

পুলিনবিহারী দাস ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা।

২৪জানুয়ারি, ১৮৭৭ সালে বর্তমান শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার লনসিং গ্রামের শিক্ষিত স্বছল মধ্যবিত্ত দাস পরিবারে নব কুমার দাসের পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন পুলিন বিহারী দাস। পারিবারিক বেশ কিছু জমি জমা থাকা সত্ত্বেও তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা চাকুরীজীবী ছিলেন। তার পিতা ছিলেন মাদারিপুর মহকুমার সাব ডিভিসনাল কোর্টের উকিল এবং তার খুল্লতাতরা ছিলেন যথাক্রমে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ। বাল্যকাল থেকেই পুলীনবিহারির শরীরচর্চার দিকে ছিল প্রবল ঝোঁক এবং বাস্তবিক তিনি একজন দক্ষ লাঠিয়ালও ছিলেন।

বিপিন চন্দ্র পাল এবং প্রমথ নাথ মিত্রের ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে দুটি নবনির্মিত রাজ্য, পূর্ববঙ্গ এবং আসামে সফর পুলিন বিহারীর ভাগ্যের জোয়ার ঘুরিয়ে দেয়। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল থেকে ভারত মাতার মুক্তির জন্য প্রমথ নাথের উদ্দাম আহ্বানে সাড়া দিয়ে, পুলিনবিহারী দাস এগিয়ে আসেন এবং ঢাকায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পান। অবশেষে, একই বছরের অক্টোবরে, তিনি বর্তমান ঢাকা, বাংলাদেশের ৮০ জন তরুণের সাথে একটি অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খুব ভাল সংগঠক ছিলেন এবং তাই তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে সেই রাজ্যে অনুশীলন সমিতির পাঁচ শতাধিক শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর তিনি সেই ঢাকায় ‘ন্যাশনাল স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করলেও আসলে এটি ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী দল তৈরির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে ছাত্রদের প্রথমে লাঠি খেলা এবং কাঠের তলোয়ার চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারপর তাদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করার জন্য খঞ্জর এবং অবশেষে পিস্তল এবং রিভলবার ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

তিনি ঢাকার সাবেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাসিল কোপলেস্টন অ্যালেনকে অপসারণের জন্য একটি জবরদস্তিমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৭-এ, অ্যালেন যখন ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার জন্য গোল্যান্ড স্টেশনে পৌঁছান, তখন তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে অল্পের জন্য রক্ষা পান। কয়েকদিন পর, যখন চার শতাধিক মুসলিম দাঙ্গা হিন্দু বিরোধী স্লোগান দিয়ে পুলিন বিহারীর বাড়িতে হামলা চালায়, তখন তিনি মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সাহসিকতার সাথে দাঙ্গাকারীদের মোকাবিলা করেন।

১৯০৮ সালের প্রথম দিকে, পুলিন বিহারী দাস বাহরা ডাকাত সংগঠিত করেন। দিনের আলোয় তিনি একদল বিপ্লবীর সাথে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন বড় জমিদারের বাড়িতে রোমাঞ্চকর ডাকাতি করেন এবং লুট করা অর্থ অস্ত্র ও গোলাবারুদ কিনতে ব্যয় করেন।

একই বছর তিনি ভূপেশ চন্দ্র নাগ, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, সুবোধ মল্লিক, অশ্বিনী দত্তের সাথে গ্রেফতার হন এবং মন্টগোমারি জেলে নিক্ষিপ্ত হন কিন্তু শত অত্যাচার, শত প্রহারও তার বিপ্লবী প্রকৃতিকে দমন করতে পারেনি। 1910 সালে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসে তার বিপ্লবী কার্যক্রম আবার শুরু হয়। এই সময়েই প্র্যাকটিস সোসাইটির ঢাকা দল কলকাতা শাখার পরিচালনা শুরু করে। যদিও প্রমথনাথ মিত্রের মৃত্যুর পর এই দুই দল আলাদা হয়ে যায়।

১৯১০ সালের জুলাই মাসে ঢাকা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ৪৬ জন বিপ্লবীসহ পুলিন বিহারী দাসকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আরও ৪৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে পুলিনবাবুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং সেলুলার জেলে স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে তিনি হেমচন্দ্র দাস, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিনায়ক সাভারকরের মতো বিখ্যাত বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি এবং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী উভয়েই প্রাখ্য সমিতির প্রথম দিকের নেতা ছিলেন যারা সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন।

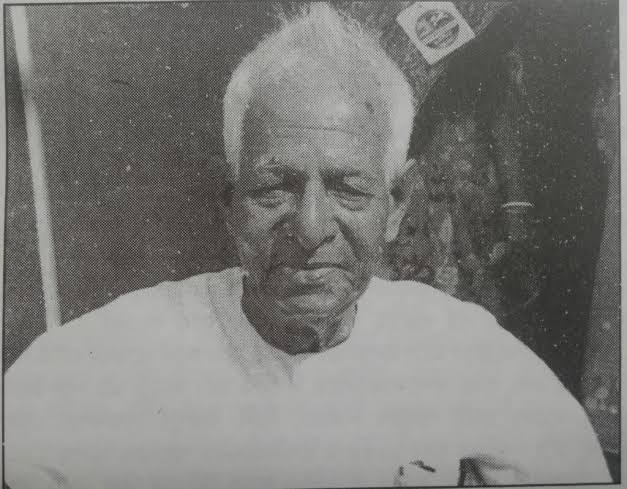

১৯১৮ সালে পুলিনের সাজা কমিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে গৃহবন্দী করা হয় এবং ১৯১৯ সালে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পান এবং মুক্তি পাওয়ার পর তিনি সমিতির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সরকার তার সংগঠন এবং এর সদস্যদের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিষিদ্ধ করে। . তারপরে নাগপুর এবং পরে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে অবশিষ্ট বিপ্লবীরা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন কিন্তু পুলিন বিহারী দাস কখনই মোহনদাসের আদর্শের সঙ্গে আপস করতে চাননি এবং তাঁকে তাঁর নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। . সেই সময়ে তার সমিতি নিষিদ্ধ হওয়ায় তিনি ১৯২০ সালে ভারত সেবক সংঘ নামে আরেকটি দল গঠন করেন। এরপর তিনি ব্যারিস্টার এস.আর.দাসের পৃষ্ঠপোষকতায় দুটি সাময়িকী ‘হক কথা’ এবং ‘স্বরাজ’ প্রকাশ করেন এবং সেগুলিতে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমালোচনা করেন। গোপনে সমিতির কাজ চললেও পরে সমিতির সঙ্গে তার বিরোধ প্রকাশ্যে আসে। এরপর তিনি সমিতির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ১৯২২ সালে ভারত সেবক সংঘ ভেঙে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯২৮ সালে, তিনি কলকাতার মেশুয়া বাজারে বাঙালি বায়হম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল শারীরিক প্রশিক্ষণের একটি কেন্দ্র এবং কার্যত একটি আখড়া যেখানে যুবকদের লাঠি চালানো, তলোয়ার চালানো এবং কুস্তি শেখানো হত।

তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তার তিন পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল। পরবর্তীকালে এক যোগীর সংস্পর্শে আসেন এবং তার মধ্যে ত্যাগের বাসনা জাগ্রত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওনার সম্মানে পুলিন বিহারী দাস স্মৃতি পদক নামে একটি পদক প্রচলন করেছে।

১৭ আগস্ট, ১৯৪৯ সালে তিনি প্রয়াত হন।।

।। তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।