ভূমিকা

বাংলার দুর্গোৎসবের সূচনা হয় মহালয়ার মাধ্যমে। এই দিনটিকে বাঙালি সমাজে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। মহালয়া মানেই এক অদ্ভুত আবেগ, এক আশার প্রতীক্ষা। রেডিও বা টেলিভিশনে ভোরবেলা মহিষাসুরমর্দিনী শোনা, গঙ্গার ঘাটে পিতৃতর্পণ, ঘরে ঘরে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি — সব মিলিয়ে মহালয়া এক অনন্য দিন। মহালয়া আসলে পিতৃপক্ষের সমাপ্তি এবং দেবীপক্ষের সূচনা। অর্থাৎ এই দিন থেকেই দেবী দুর্গার আগমনের পথ প্রশস্ত হয়।

মহালয়ার আক্ষরিক অর্থ

“মহালয়া” শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে — “মহা” অর্থাৎ মহান, এবং “আলয়” অর্থাৎ আবাস। এই দিনে পূর্বপুরুষদের আত্মা মহালয়ে বা পিতৃলোকে আবাস নেন বলে বিশ্বাস করা হয়। আবার এটি এমন এক দিন, যখন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

পিতৃপক্ষ ও তার তাৎপর্য

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা থেকে শুরু হয় পিতৃপক্ষ, যা চলে আশ্বিন মাসের অমাবস্যা পর্যন্ত। এই সময়কালে পূর্বপুরুষদের আত্মা পৃথিবীতে আসে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই দিনগুলিতে মানুষ শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান, তর্পণ ইত্যাদি করে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

মহালয়া হল পিতৃপক্ষের শেষ দিন। এই দিন তর্পণ করলে পূর্বপুরুষরা সন্তুষ্ট হন এবং আশীর্বাদ দেন বলে বিশ্বাস রয়েছে।

দেবীপক্ষের সূচনা

মহালয়ার আরেকটি দিক হলো দেবীপক্ষের সূচনা। শাস্ত্রমতে, এই দিন থেকেই দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধযাত্রা শুরু হয়। দেবলোক থেকে তিনি তাঁর সন্তানদের নিয়ে মর্ত্যে আগমন করেন। মহালয়ার পর থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে দেবীর পৃথিবীতে আগমনের কাহিনি কল্পনায় বাঙালি হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়।

মহালয়া ও মহিষাসুরমর্দিনী

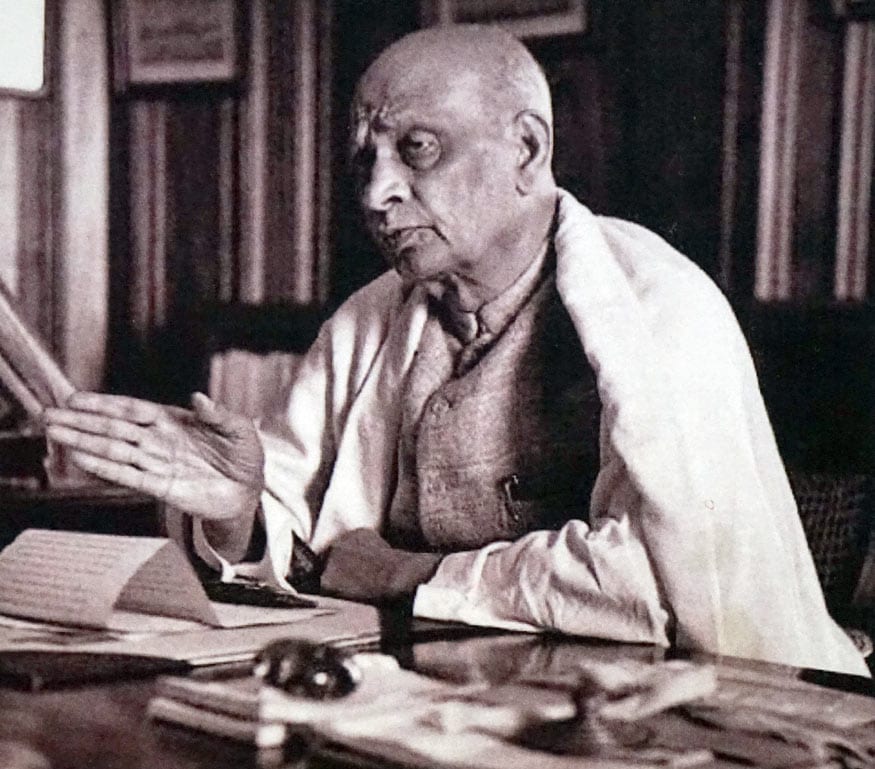

মহালয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে মহিষাসুরমর্দিনী নামের একটি রেডিও প্রোগ্রাম। ১৯৩১ সালে প্রথম আকাশবাণী কলকাতা থেকে সম্প্রচারিত হয় এই অনুষ্ঠান। স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন বাণী কুমার (বাণীশরণ চট্টোপাধ্যায়) এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক।

সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর। তাঁর আবৃত্তি — “যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা…” — আজও কোটি বাঙালির কানে প্রতিধ্বনিত হয়। এই আবৃত্তি, গান এবং সংগীতের সমন্বয়ে মহালয়া এক অনন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।

পিতৃতর্পণ ও আচার-পদ্ধতি

মহালয়ার ভোরে বহু মানুষ গঙ্গার ঘাটে যান পিতৃতর্পণের জন্য।

আচারগুলো সাধারণত এইভাবে পালিত হয়:

- ভোরবেলা স্নান করে পবিত্র হওয়া।

- গঙ্গা বা পবিত্র জলের তীরে দাঁড়িয়ে পিণ্ডদান ও জলতর্পণ করা।

- পিতৃদের নাম স্মরণ করে মন্ত্রোচ্চারণ।

- দরিদ্র ব্রাহ্মণদের খাদ্যদান ও দক্ষিণা প্রদান।

এই সমস্ত আচার মূলত আত্মার শান্তি ও পারিবারিক সুখশান্তির জন্য করা হয়।

মহালয়ার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

মহালয়া শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ।

- শিল্প ও সংগীত: মহিষাসুরমর্দিনীর সুর, সংগীত, আবৃত্তি আজও মানুষের হৃদয়ে এক বিশেষ আবেগ জাগিয়ে তোলে।

- পুজোর প্রস্তুতি: মহালয়ার পর থেকেই শুরু হয় প্রতিমা গড়ার শেষ ধাপ — চোখ আঁকা বা চক্ষুদান। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি।

- সামাজিক দিক: মহালয়া এমন এক সময় যখন পরিবার একত্রিত হয়, পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে, এবং নতুন প্রজন্মকে সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

মহালয়ার বৈজ্ঞানিক দিক

অনেক পণ্ডিত মহালয়ার সময়কে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেন। আশ্বিন মাসে ঋতুচক্রে পরিবর্তন আসে, বর্ষা বিদায় নেয় এবং শরতের নির্মল আকাশে শিউলি ফুটতে শুরু করে। প্রকৃতি যেন নিজেই দুর্গাপুজোর জন্য প্রস্তুতি নেয়। এই সময় কৃষিকাজেরও এক নতুন সূচনা হয়।

মহালয়া: আধুনিক প্রেক্ষাপটে

আজকের দিনে মহালয়ার গুরুত্ব কিছুটা পাল্টেছে। আকাশবাণীর বদলে এখন টেলিভিশনে মহালয়ার স্পেশাল শো হয়, যেখানে নাচ, গান, অভিনয়ের মাধ্যমে দেবীর আগমনের কাহিনি দেখানো হয়। তবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠের মহিষাসুরমর্দিনীর আবেদন আজও অপরিবর্তিত। বহু মানুষ আজও ভোরে উঠেই রেডিও বা মোবাইল অ্যাপে সেই অনুষ্ঠান শোনেন।

সমাজ ও প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয়

মহালয়া আমাদের শেখায় —

- পূর্বপুরুষদের সম্মান করতে হবে।

- পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে।

- ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে সমাজে ঐক্য, আনন্দ এবং সাংস্কৃতিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে।

উপসংহার

মহালয়া শুধুমাত্র একটি দিন নয়, এটি এক আবেগ, এক সাংস্কৃতিক বন্ধন, এক আধ্যাত্মিক যাত্রা। এই দিন থেকে শুরু হয় বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব — দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন। মহালয়ার সকাল যেন আকাশে বাজিয়ে দেয় নতুন আশার সুর, যেখানে ভক্তির সঙ্গে মিশে থাকে নস্টালজিয়া, পারিবারিক মিলন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আবহ।