মালালা ইউসুফজাই, একজন পাকিস্তানি শিক্ষা কর্মী, 12 জুলাই, 1997, পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকার মিঙ্গোরায় জন্মগ্রহণ করেন। 11 বছর বয়সে তিনি বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন, যখন তিনি তার স্থানীয় সোয়াত উপত্যকায় মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ করার তালেবানের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন।

তার সাহস এবং দৃঢ়তা তাকে বিশ্বব্যাপী আশা এবং অনুপ্রেরণার প্রতীক করে তুলেছে, 17 বছর বয়সে তাকে 2014 সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জন করে।

প্রারম্ভিক জীবন এবং সক্রিয়তা

মালালার জন্ম জিয়াউদ্দিন ইউসুফজাই, একজন কবি এবং শিক্ষা কর্মী এবং তোর পেকাই ইউসুফজাই। তার নামকরণ করা হয়েছিল একটি লোক নায়িকার নামে, মাইওয়ান্দের মালালাই, যিনি দ্বিতীয় অ্যাংলো-আফগান যুদ্ধের সময় তার সাহসিকতার জন্য পরিচিত। মালালার বাবা সোয়াত উপত্যকায় একটি স্কুল চালাতেন এবং এই অঞ্চলে ইসলামিক আইনের কঠোর ব্যাখ্যা আরোপ করার তালেবানের প্রচেষ্টার একজন সোচ্চার সমালোচক ছিলেন।

2008 সালে, 11 বছর বয়সে, মালালা বিবিসি উর্দু পরিষেবার জন্য একটি ব্লগ লিখতে শুরু করেন, তালেবান শাসনের অধীনে তার জীবনের বিশদ বিবরণ দেন এবং মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে কথা বলেন। তার লেখা ছিল মর্মস্পর্শী এবং শক্তিশালী, সোয়াত উপত্যকার মেয়েদের সংগ্রামে কণ্ঠ দিয়েছিল যারা স্কুলে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

তার জীবনের উপর তালেবান প্রচেষ্টা—

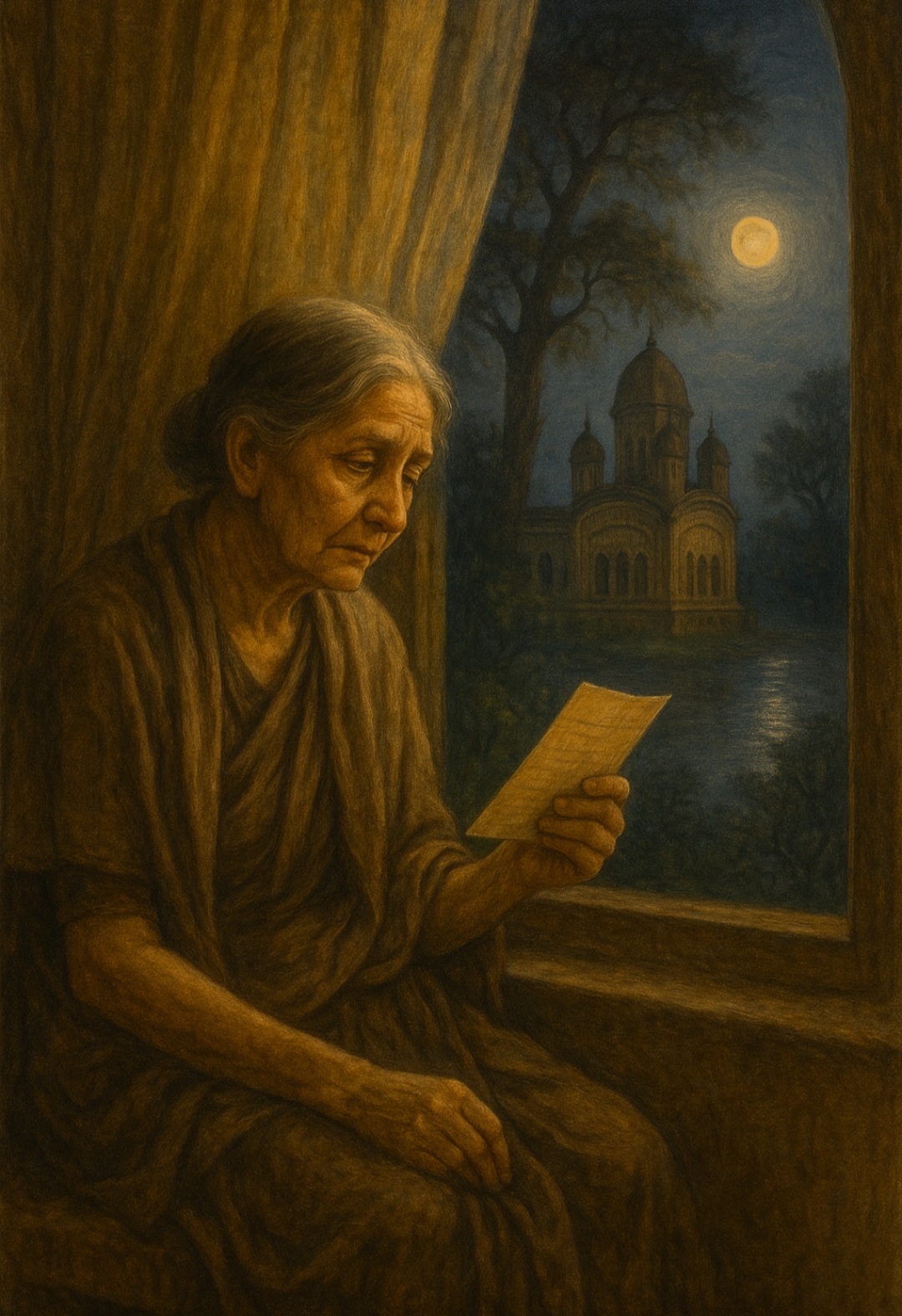

9 অক্টোবর, 2012-এ, মালালার জীবন নাটকীয় মোড় নেয় যখন সে স্কুলে যাওয়ার পথে তালেবানদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়। আক্রমণটি তাকে নীরব করার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু এটি শুধুমাত্র মেয়েদের শিক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য তার সংকল্পকে শক্তিশালী করেছিল।

আক্রমণটি ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং সাহস ও স্থিতিস্থাপকতার প্রতীক হিসেবে মালালার অবস্থানকে দৃঢ় করে। তাকে পেশোয়ারের একটি সামরিক হাসপাতালে এয়ারলিফট করা হয় এবং পরবর্তীতে আরও চিকিৎসার জন্য ইংল্যান্ডের বার্মিংহামের একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

নোবেল শান্তি পুরস্কার—-

2014 সালে, শিশু ও যুবকদের দমনের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত শিশুদের শিক্ষার অধিকারের জন্য তার সংগ্রামের জন্য ভারতীয় শিশু অধিকার কর্মী কৈলাশ সত্যার্থীর সাথে মালালাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

মালালার নোবেল পুরষ্কার গ্রহণের বক্তৃতা ছিল কর্মের জন্য একটি শক্তিশালী আহ্বান, যা বিশ্ব নেতাদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং সমস্ত শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছিল। তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন, এবং তার বক্তৃতা একটি স্থায়ী অভ্যাসের সাথে মিলিত হয়।

শিক্ষার সক্রিয়তা—–

মালালার সক্রিয়তা তার জন্মভূমি পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন, মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে কথা বলেছেন এবং নীতি পরিবর্তনের জন্য বিশ্ব নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন। তিনি “আই অ্যাম মালালা” সহ বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন, যা একটি আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার হয়েছে।

2013 সালে, মালালা এবং তার বাবা মালালা ফান্ডের সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একটি অলাভজনক সংস্থা যা মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের জন্য কাজ করে যেখানে এটি অস্বীকৃত বা অ্যাক্সেস করা কঠিন। তহবিলটি আফগানিস্তান, সিরিয়া এবং নাইজেরিয়ার মতো দেশে প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করেছে।

উত্তরাধিকার—–

মালালার উত্তরাধিকার তার নিজের গল্পের বাইরেও প্রসারিত। তিনি তরুণ প্রজন্মের একটি প্রজন্মকে তাদের অধিকারের জন্য দাঁড়াতে এবং মানসম্মত শিক্ষার দাবিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তার সাহস এবং স্থিতিস্থাপকতা বিশ্বকে দেখিয়েছে যে প্রতিকূলতার মুখেও একজন ব্যক্তি পরিবর্তন করতে পারে।

মালালার গল্পটি মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্বকেও তুলে ধরেছে, যা দারিদ্র্যের চক্র ভাঙতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তার ওকালতি মেয়েদের শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করেছে, অনেক দেশ শিক্ষার জন্য তহবিল বাড়াতে এবং মেয়েদের শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য নীতি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উপসংহার—–

মালালা ইউসুফজাইয়ের গল্প সাহস এবং স্থিতিস্থাপকতার শক্তির প্রমাণ। মেয়েদের শিক্ষার জন্য লড়াই করার জন্য তার সংকল্প তরুণ প্রজন্মের একটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং বিশ্বব্যাপী মেয়েদের শিক্ষার প্রচারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করেছে। তার উত্তরাধিকার বিশ্বব্যাপী মানুষকে তাদের অধিকারের জন্য দাঁড়াতে এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার দাবিতে অনুপ্রাণিত ও অনুপ্রাণিত করবে।