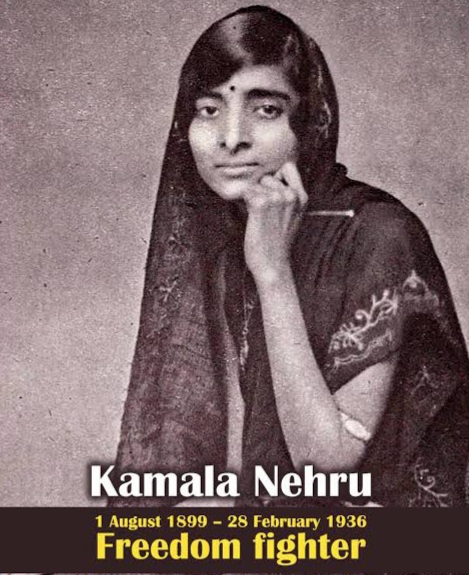

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল কিছু মানুষের অব্যর্থ পরিশ্রম যার ফলেই ব্রিটিশদের থেকে ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে মুক্তি পেয়েছে। ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবীর নাম সর্বজন স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে কমলা নেহেরু প্রথমসারির একজন অন্যতম বিপ্লবী ছিলেন।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু শহীদ ভগৎ সিং-এর মতই নয় বরং শক্তিশালী নারীদের দ্বারা প্রশস্ত হয়েছিল যারা তাদের মাটিতে দাঁড়িয়েছিল এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করেছিল। কমলা নেহেরু ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য নাম, যিনি দেশমতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ রূপে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিকন্যা ছিলেন তিনি।

কমলা নেহেরু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, যিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর স্ত্রী। পরবর্তীতে তাঁদের কন্যা ইন্দিরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

1899 সালের 1 আগস্ট কমলা রাজপতি এবং জহর মাল অতল কাউল এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তারা দিল্লিতে বসবাসকারী কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারের সদস্য। তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং তার দুই ভাই চাঁদ বাহাদুর কাউল এবং উদ্ভিদবিদ কৈলাশ নাথ কাউল এবং এক বোন স্বরূপ কাটজু ছিল। তিনি বাড়িতে একজন পণ্ডিত ও মৌলভীর অধীনে শিক্ষা লাভ করেন।

কমলা জোহর লাল নেহরুর সাথে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সর্বাগ্রে চলে আসেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়, তিনি এলাহাবাদের মহিলাদের সংগঠিত করেন এবং দোকানে বিদেশী কাপড় এবং বিদেশী পানীয় বিক্রির বিরুদ্ধে পিকেটিং শুরু করেন। যখন তার স্বামীকে “রাষ্ট্রদ্রোহী” বক্তৃতা ঠেকাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখন তিনি তার জায়গায় এটি পড়তে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশরা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিল যে কমলা নেহেরু মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন এবং সারা দেশে মহিলা সংগঠনগুলিকে সংগঠিত করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য সরোজিনী নাইডু এবং অন্যান্য মহিলাদের সাথে তিনি দুবার গ্রেপ্তার হন। এই সময়ে তিনি তার বাড়িতে স্বরাজ ভবনে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলেন যেখানে আহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবার এবং এলাহাবাদের অন্যান্য বাসিন্দাদের চিকিৎসা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর, মহাত্মা গান্ধী, অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সাথে সহযোগিতায়, তাঁর স্মৃতিতে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তরিত করেন, যা কমলা নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল নামে পরিচিত।

কমলা নেহেরু গান্ধীর আশ্রমে কস্তুরবা গান্ধীর সাথে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন যেখানে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী প্রভাবতী দেবীর সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। তারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন।

কমলা ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ সালে সুইজারল্যান্ডের লসানায় যক্ষ্মা রোগে মারা যান, যেখানে তার মেয়ে এবং শাশুড়ি তার পাশে ছিলেন।

।। তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।