একদিন অভিরাম ঠাকুর পথ দিয়ে যাচ্ছেন। সেসময় কৃষ্ণদাস নামক এক ভক্ত এসে তাঁর চরণে পড়লেন। ইতিপূর্বে লোকমুখে অভিরামের গুণের কথা অনেক শুনেছেন কৃষ্ণদাস। অন্তরে বড় সাধ অভিরামের চরণেই আত্মনিবেদন করবেন, দীক্ষা নেবেন তাঁর থেকে। আর আজ যখন জানলেন , পথ দিয়ে সুদীর্ঘঅভিরাম ঠাকুর হেঁটে যাচ্ছেন, তখন আর এক মূহুর্তও বিলম্ব করতে রাজী নন কৃষ্ণদাস। পথের মধ্যেই তাই অভিরামের পদে পড়ে নিজের বাসনার কথা ব্যক্ত করলেন। অভিরামও প্রসন্ন হলেন আগুন্তুকের আগ্রহ দেখে।

নির্দিষ্ট দিনে কৃষ্ণদাসকে দীক্ষা দিলেন অভিরাম। কৃষ্ণদাসকে সকলে ‘বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস’ বলে সম্বোধন করত। কারণ, তিনি বাঙ্গাল দেশবাসী অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। কিন্তু, অভিরাম তাঁকে আদেশ দিলেন শ্বোঙালুতে গিয়ে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করে সেবাকার্য শুরু করতে। হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর নেমে বাসে চৌতারা হয়ে শ্বোঙালু যাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পেয়ে প্রফুল্লিত হলেন শিষ্য। তিনি বললেন, “বাবা, আপনিই কৃপা করে শ্বোঙালুতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে দিন । সেই বিগ্রহ তখন আমি সেবা করবো।” শিষ্যের বিনয়বচনে অভিরাম প্রীত হলেন। রাজী হয়ে তিনি কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। গ্রামবাসীরা সকল প্রয়োজন মেটালেন। মহামহোৎসবের মধ্য দিয়ে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করে দিলেন ঠাকুর অভিরাম।

বৈষ্ণবের বেশভূষা ধারণ করে, দ্বাদশ অঙ্গে তিলকসেবা করে অপূর্ব দর্শন হয়ে কৃষ্ণদাস অনুরাগসহ নিষ্ঠাভরে গোপীনাথের সেবা করেন। সেবা ভিন্ন তিনি অপর কিছু জানেন না, জানতেও চান না। সদা সাত্ত্বিক মনোভাব তাঁর।

একদিন গোপীনাথের আরতি করছেন, এমন সময়ে এক নারী এসে আরতি দর্শন করতে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। সে নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লো কৃষ্ণদাসের। তিনি মনে মনে ভাবলেন, ‘এ কেমন বিচার আমার মনের। সেবা ছেড়ে আমার চোখ অন্যদিকে পড়লো ! রতির চাঞ্চল্য হল ! তবে তো আমার দেহ শুদ্ধ নয়, তাই জন্যেই রতিও শুদ্ধ নয়। একারণেই সেবা থেকে মন সরে নারীর প্রতি গেছে। সেবার থেকেও বড় করে মন কিছু চায় নিশ্চয়। বেশ এ চোখের ক্ষিদে আমি মেটাবো। দুষ্ট গোরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভাল। তাই , ওই চোখের ব্যবস্থা আমি করছি !

আরতি শেষে নারী চলে গেলেন। কৃষ্ণদাসও তাঁর পিছু পিছু গেলেন। নারী যে গৃহে প্রবেশ করলেন, কৃষ্ণদাসও সে গৃহে ঢুকলেন। অন্যান্য যাঁরা ছিলেন সেই গৃহে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ পেলেন কৃষ্ণদাসকে দেখে। মহাসমাদর করে আসন পেতে বসতে দিলেন। কৃষ্ণদাস বললেন, সেই নারীর সঙ্গে তাঁর কিছু প্রয়োজন আছে। তিনি নির্জনে তাই কথা বলতে চান। নির্জন গৃহে সেই নারীকে কৃষ্ণদাস বললেন, নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে। নারী ভীতা হলেন। কৃষ্ণদাস বললেন, “ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমি কেবল দূর থেকে তোমায় দেখব। তোমার কোন ক্ষতি হবে না নিশ্চিন্তে থাকো।” পূজারী কৃষ্ণদাসের আশ্বস্ত বাক্যে নারী মনে বল পেলেন এবং বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়ালেন। নারীকে নিরীক্ষণ করলেন কৃষ্ণদাস দূর থেকে। তারপর গৃহে ফিরে গেলেন আর করলেন এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড।

গৃহে ফিরেই লৌহ শলাকা গেঁথে দিয়ে নিজের চোখ দুটি নষ্ট করে ফেললেন কৃষ্ণদাস। অন্ধ হয়ে গেলেন স্বেচ্ছায় বরাবরের মত। যে চোখ এমন দুষ্টতা করে তিনি তাকে চিরকালের মত শেষ করে দিলেন, যাতে আর কোনদিনও অনাচার না করতে পারে। গোপীনাথের সেবা ছেড়ে যে চোখ অন্য কিছু চায় তাকে এমনই শাস্তি দেওয়া উচিৎ ইচ্ছাপূরণ করানোর পর।

এদিকে ভক্ত দুঃখে সদা দুঃখী হন যিনি, সেই ভক্তবৎসল প্রভু গোপীনাথ তো আর স্থির থাকতে পারলেন না নিজ ভক্তের অমন করুণ অবস্থা দেখে। তিনি বাঙ্ময় হলেন। বললেন, “ওহে কৃষ্ণদাস, এ তুমি কী অঘটন ঘটালে আজ! কেন তুমি অন্ধ হতে গেলে? এমন দুর্দশাকে কেন আপন করলে? এখন এই অন্ধ অবস্থায় আমার পরিচর্যা কেমন ভাবে করবে! তোমার দেখাশোনা, তোমার সেবা করার জন্যই তো এখন লোকের দরকার হবে ! কী ছেলেমানুষি কাণ্ড করলে !”

স্বয়ং গোপীনাথ কথা বলেছেন ! গোপীনাথ তাঁর দুর্দশায় দুঃখী হয়েছেন—- এ কথা ভেবেই মহানন্দের প্রাবল্যে কৃষ্ণদাস মূর্ছিত হয়ে গেলেন। ওদিকে, অভিরাম জানতে পারলেন অনুভব করতে পারলেন নিজ শিষ্যের অঘটনের কথা। তিনি চলে এলেন শ্বোঙালুতে। তিনি কোলে তুলে নিলেন কৃষ্ণদাসের মাথা। গভীর স্নেহে বললেন, “কৃষ্ণদাস এমন কাণ্ড কেন ঘটালে? নিজের হাতে নিজের নয়ন নষ্ট করে ফেললে !”

তখন কৃষ্ণদাস বললেন সব ঘটনা। কি ভাবে গোপীনাথের সেবা দেবেন এই চিন্তায় তখন সে দিশাহারা। অভিরাম বললেন, “চিন্তা করো না, আমি বলে রাখলাম সেবার সময় তুমি গোপীনাথকে দর্শন করতে পারবে। তোমার হাতে গোপীনাথের শৃঙ্গার তিলক সজ্জা সব সুচারু রূপেই হবে। তুমি তাঁর নবঘন শ্যাম বদন দেখতে পাবে মানসে। তুমি এমন সুনিপুণ হবে সেবায় যে, সকলে তোমার যশগান গাইবে। পিতা যেমন পুত্রের দোষ দেখে না, গোপীনাথও তেমন তোমার কোন ত্রুটি নেবেন না, নিশ্চিন্তে থাকো।”

সত্যই গোপীনাথ প্রকট হতেন কৃষ্ণদাসের সামনে। আর অন্ধ হয়েও কৃষ্ণদাস সুচারু সেবা দিতেন। এরপর একদিন, নিজের অন্ধ ভক্তের কষ্ট দেখে অভিরাম তাঁকে বললেন, “শোনো কৃষ্ণদাস, তোমাকে আর বৈধীভক্তি পালন করতে হবে না। তুমি এবার থেকে পঞ্চভাব যুক্ত হয়ে রাগানুগা পথে প্রেমসেবা দেবে। এই আমার আদেশ। মানসে সেবা করবে, সাক্ষাৎ-এ নয়। বুঝেছো তো ! কৃষ্ণদাস নতমস্তকে আজ্ঞা মেনে নিলেন।

বিনম্র প্রণতি জানাই এমন সেবানিষ্ঠ, সেবাপ্রাণ ভক্ত বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস কে।

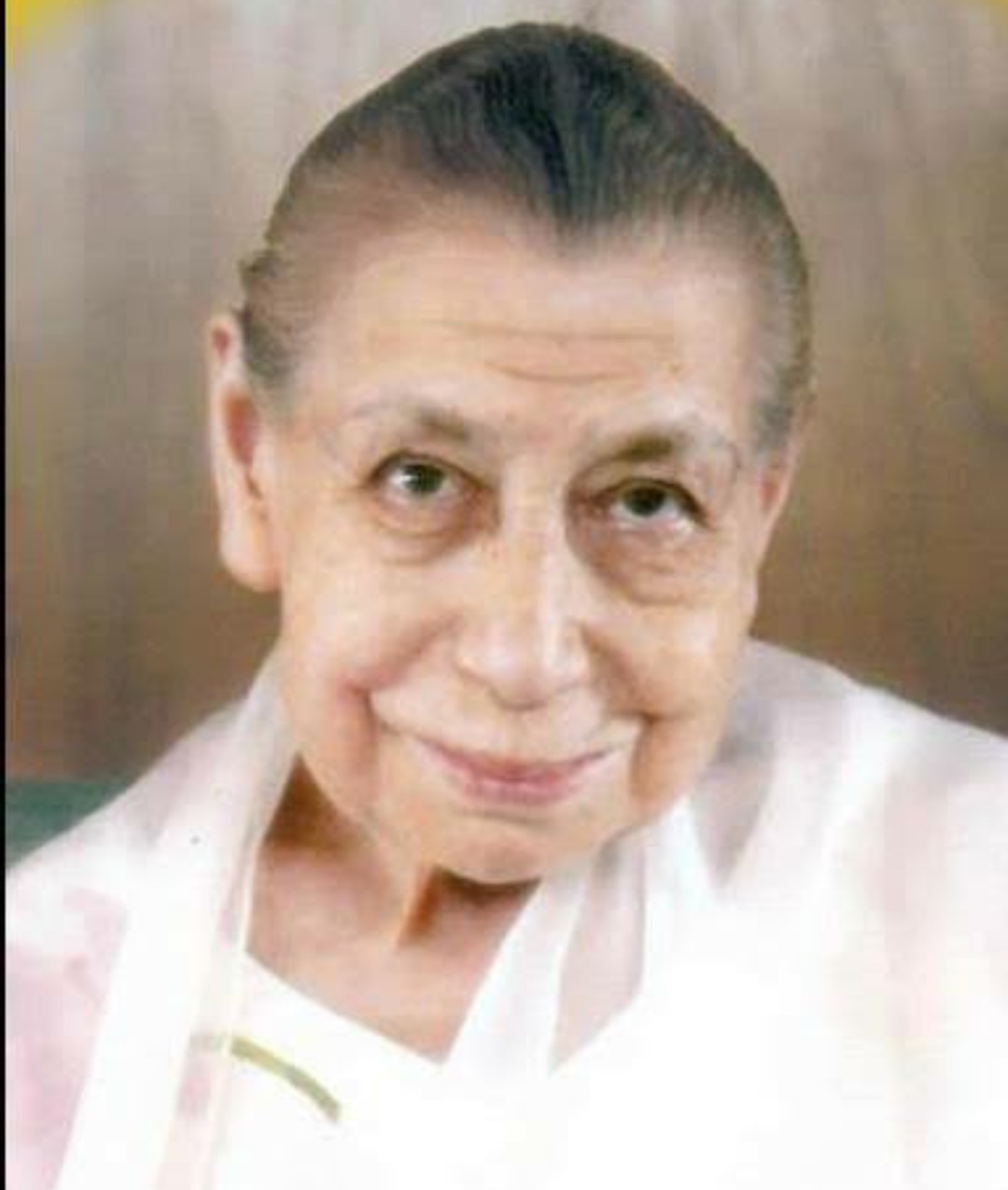

————-ভক্তকৃপা ভিখারিণী

রাধাবিনোদিনী বিন্তি বণিক

____________