ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল কিছু মানুষের অব্যর্থ পরিশ্রম যার ফলেই ব্রিটিশদের থেকে ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে মুক্তি পেয়েছে। ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবীর নাম সর্বজন স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে বাসন্তী দেবী প্রথমসারির একজন অন্যতম বিপ্লবী ছিলেন।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু শহীদ ভগৎ সিং-এর মতই নয় বরং শক্তিশালী নারীদের দ্বারা প্রশস্ত হয়েছিল যারা তাদের মাটিতে দাঁড়িয়েছিল এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ব্রিটিশদের সাথে লড়াই করেছিল।

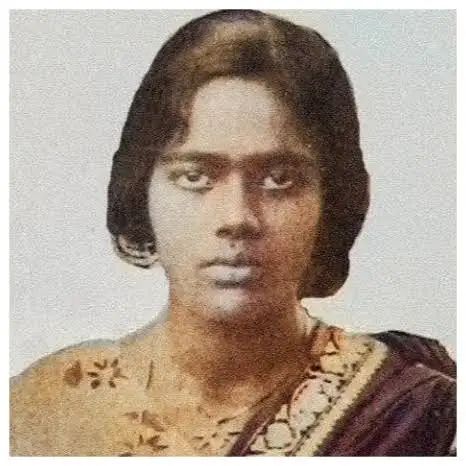

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য নাম, যিনি দেশমতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ রূপে। ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিকন্যা ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (৫ মে ১৯১১ – ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন ভারতীয় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী যিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভাবশালী ছিলেন। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় তার শিক্ষা শেষ করার পর, তিনি কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন। তিনি স্বাতন্ত্র্যের সাথে দর্শনে স্নাতক হন এবং একজন স্কুল শিক্ষক হন। তিনি “বাংলার প্রথম নারী শহীদ” হিসেবে প্রশংসিত হন।

প্রীতিলতা ১৯১১ সালের ৫ মে চট্টগ্রামের (বর্তমানে বাংলাদেশে) পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াদ্দেদার একটি উপাধি ছিল যা পরিবারের একজন পূর্বপুরুষের কাছে প্রদত্ত ছিল যার মূল নাম ছিল দাশগুপ্ত। তার বাবা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রাম পৌরসভার কেরানি ছিলেন। তার মা প্রতিভাময়ী দেবী ছিলেন একজন গৃহিণী।

কলকাতায় শিক্ষা শেষ করে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। চট্টগ্রামে, তিনি নন্দনকানন অপর্ণাচরণ স্কুল নামে একটি স্থানীয় ইংরেজি মাধ্যম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার চাকরি নেন।

প্রীতিলতা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। সুরজো সেন তার সম্পর্কে শুনেছিলেন এবং তাকে তাদের বিপ্লবী দলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের ১৩ জুন প্রীতিলতা তাদের ধলঘাট ক্যাম্পে সুরজো সেন এবং নির্মল সেনের সাথে দেখা করেন। একজন সমসাময়িক বিপ্লবী, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, আপত্তি করেছিলেন যে তারা মহিলাদের তাদের দলে যোগ দিতে দেয়নি। যাইহোক, প্রীতলতাকে দলে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কারণ বিপ্লবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে অস্ত্র পরিবহনকারী মহিলারা পুরুষদের মতো ততটা সন্দেহজনক আকর্ষণ করবে না।

প্রীতিলতা সূর্য সেনের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।সুরজো সেনের বিপ্লবী দলের সাথে প্রীতিলতা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিসে হামলা এবং রিজার্ভ পুলিশ লাইন দখলের মতো অনেক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। জালালাবাদ যুদ্ধে তিনি বিপ্লবীদের বিস্ফোরক সরবরাহের দায়িত্ব নেন। তিনি পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে ১৯৩২ সালে সশস্ত্র আক্রমণে পনেরোজন বিপ্লবীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পরিচিত, যে সময়ে একজন নিহত এবং এগারোজন আহত হয়। বিপ্লবীরা ক্লাবে অগ্নিসংযোগ করে এবং পরে ঔপনিবেশিক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। প্রীতিলতা সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। একজন আহত প্রীতিলতাকে ঔপনিবেশিক পুলিশ ফাঁদে ফেলেছিল। গ্রেফতার এড়াতে তিনি সায়ানাইড গিলে ফেলেন। পরদিন পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে শনাক্ত করে। তার মৃতদেহ তল্লাশি করে পুলিশ কয়েকটি লিফলেট, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছবি, গুলি, বাঁশি এবং তাদের হামলার পরিকল্পনার খসড়া পায়। ময়নাতদন্তের সময় দেখা গেছে যে বুলেটের আঘাত খুব গুরুতর ছিল না এবং সায়ানাইডের বিষ তার মৃত্যুর কারণ। তবে, তার আত্মহত্যা ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং গ্রেফতার এড়াতে নয়। তার সাথে একটি সুইসাইড নোট বা একটি চিঠি ছিল, যেখানে তিনি ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখার উদ্দেশ্যগুলি লিখেছিলেন। চিঠিতে, মাস্টারদা সূর্য সেন এবং নির্মল সেনের নামের সাথে, তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে কয়েকবার দেখা করার অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

।।তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।।