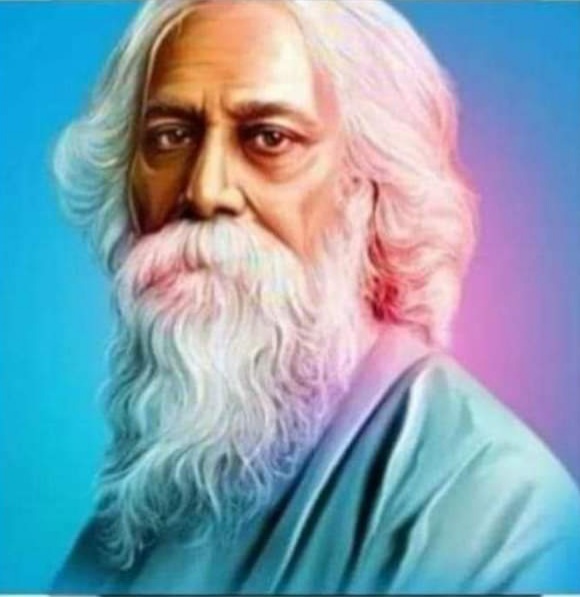

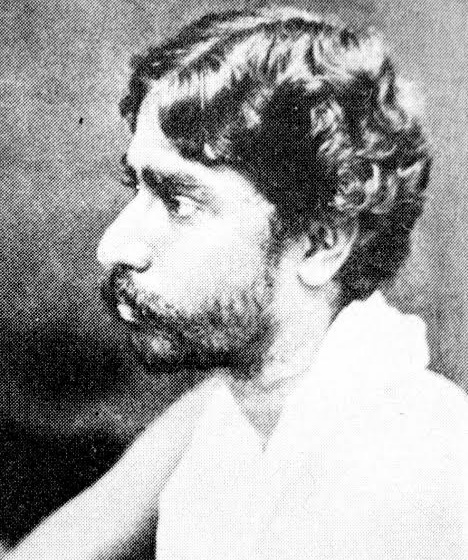

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ও বাঙালির শৈল্পিক অহঙ্কারের সৌধে অনিবার্যভাবে বিরাজমান। বাংলার সামাজিক উত্থান-পতনের এক যুগ সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম। ঐতিহ্যবাহী কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সন্তান হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শৈশব-কৈশোর অতিক্রান্ত হয়েছে জ্ঞানচর্চার এক নির্মল পরিবেশের মধ্যে। মহর্ষি পিতার উপনিষদ চর্চা বালক বয়সেই রবীন্দ্রমানস-গঠনে প্রতিফলন ঘটে এবং সেই শিক্ষাকে তাঁর সমস্ত সত্তায় আত্মস্থ করে নেন। বাল্যকালের সেই উপনিষদিক শিক্ষার আলো সারাজীবন তাঁকে পথ দেখিয়েছে। উপনিষদে যে সত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন সেই সত্যেরই উজ্জ্বল প্রভা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনা, মেধা ও শ্রমে নিজেই ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করেছেন যা তাঁকে বহুমাত্রিক শিল্পস্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নিজের বিরাট সৃষ্টিশীল ক্ষমতা তাঁকে এক যুগোত্তীর্ণ মহাপুরুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। বাংলা সাহিত্যে হাতে গোনা যে ক’জন বড় মাপের খ্যাতিসম্পন্ন লেখক আছেন তার মধ্যে একজন অন্যতম পুরোধা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবিভক্ত বাংলায় নবজাগরণের মধ্যাহ্নে রবি কিরণের উন্মেষ ঘটেছিল। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে সত্য ও সুন্দরের ফলগুধারার মতো বহমান এবং সমগ্র বাঙালির হৃদয়ে এবং বাংলা সাহিত্যজগতে হিমাদ্রির মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন এক অলৌকিক ঐশ্বর্য নিয়ে। বাঙালির সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির বহুলাংশ জুড়েই আছেন ধীমান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙালি তাই তার প্রতিটি সংকটে, প্রতিটি সংশয়ে আশ্রয় নেয় সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের সমৃদ্ধ সাহিত্য চর্চার পরিধি দিয়ে বিস্তৃত করেছেন গোটা বাংলা সাহিত্যের পরিসর। আমরা তাঁকে গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি অভিধায় অভিষিক্ত করেছি। রবীন্দ্রনাথের সাফল্যের এই ক্রম-উত্তরণ কিন্তু একদিনে ঘটেনি। এক লহমায় তিনি ‘বিশ্বকবি’ বা ‘কবিগুরু’ অভিধায় ভূষিত হননি। সমগ্র রবীন্দ্র জীবন ও সৃষ্টির পিছনে রয়েছে তাঁর সৃষ্টির দীর্ঘ অবিশ্রান্ত পথ চলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। তাঁর রচনা চির নতুন ও চিরকালের, কারণ তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন বর্তমানের দৃষ্টির সীমানায়। যে দৃষ্টি তৈরি হয়েছিল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দর্শনের সমন্বিত অন্তর্দৃষ্টি থেকে। তাই তিনি সব সময়ই আজকের রবীন্দ্রনাথ। বাঙালির যাপিত জীবনাচরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। জীবনের প্রভাত থেকে অন্তিমলগ্ন তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা; সব্যসাচী লেখক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সঙ্গীত রচয়িতা, সুর স্রষ্টা, গায়ক, সমালোচক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ হিসেবে অনন্য। তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে, বিপুল সৃষ্টিসম্ভারে বদলে দিয়েছেন বাঙালির মানসজগত এবং বাংলাকে দিয়েছেন বিশ্ব পরিচিতি। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান। একে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। আমাদের শিল্প-সাহিত্য, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি, জীবন- চেতনায় রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই অপরিহার্য। আমাদের জীবনের সঙ্গে, চেতনার সঙ্গে, মননের সঙ্গে, আন্দোলনে, ভাষার মাধুর্যে, দেশপ্রেমে সৃষ্টিশীল কর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আমাদের প্রাণের টানে, জীবনের টানে, চেতনার টানে, শিল্প ও সাহিত্যের টানে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের বারবার ফিরে যেতে হবে শিল্পের আরাধনায়। তাঁর কবিতার ছন্দ, বাণী ও সুর আমাদের হৃদয়ে বুলিয়ে দেয় শান্তির শুভ্র পরশ। অনন্ত অসীমের সেই অসামান্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা প্রার্থনায় নতজানু হই, সমর্পিত হই, পরম বিশ্বাসে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের কবি, প্রেমের কবি, জীবনের কবি, প্রকৃতির কবি, গানের কবি সর্বোপরি মানুষের ভালোবাসার কবি হয়ে চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে অপার্থিব আনন্দলোকে আনন্দের বিস্তৃৃতি ঘটিয়েছেন। তিনি বাঙালি হয়েও চিন্তা-চেতনায় আধুনিক ও আন্তর্জাতিক বোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা ছড়া, কবিতা কিংবা বড়দের জন্য লেখা কবিতা, গান, গল্প-উপন্যাসে আমরা বাঙালির সহজ সরল জীবনকে তুলে ধরতে দেখি। তাঁর নানা কাব্যগীতিতে আমরা প্রেম সৌন্দর্য, রোমান্টিক ভাবনা, আধ্যাত্মিক কল্পনার চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ গল্প উপন্যাস এখনো আমাদের সৃজনশীল মনকে আন্দোলিত করে। আমরা রাবীন্দ্রিক চরিত্রগুলোকে চলচ্চিত্র ও মঞ্চে রাজা ও রানী, বিসর্জন, রক্তকরবী, চিত্রাঙ্গদা, চিরকুমার সভা, বাল্মিকী প্রতিভা, তাসের দেশ, ডাকঘর, রাজা, মুক্তধারা, অচলায়তন, শাপমোচন, শেষের কবিতা, সফল সঞ্চায়ন দেখি; তখন আমরা নিজেরা কিছুটা রাবীন্দ্রিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথ আছেন বাঙালির হৃদয় জুড়ে তাঁর সৃষ্টির উৎসারণে কবিতা, ছড়া, গল্প, উপন্যাস, মঞ্চনাটক, টিভি নাটক, নৃত্যনাট্য, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত এবং বাংলার সমগ্র সংস্কৃতিতে। তিনি তাঁর মানবীয় উচ্চ ভাবনা-চেতনা আর মানুষের চিরায়ত অনুভূতি ভাষার সৌকর্য সাধন আর নিপুণ শৈল্পিক উপস্থাপনার মাধ্যমে কাব্য-সঙ্গীত-প্রবন্ধ-গল্পে আর চিত্রকলায় রূপায়িত করে মানুষের চেতনাকে শানিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ব্যাপকতা বিশ্বজুড়ে শিখরস্পর্শী প্রতিভায় উদ্ভাসিত যা বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তায় ছড়িয়েছে রবির আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনকে শিল্পবোধ থেকেই অনুভব করেছেন। আর সেজন্য তাঁর শিল্প-সৃষ্টি প্রায়শই জীবনসংলগ্ন। তিনি কাব্য, গল্প, উপন্যাস, সঙ্গীত, নাটককে জীবনের প্রতিভাষে সিঞ্চিত করেছেন। যা রূপালঙ্কার, প্রতীক ও বিমূর্ততার দ্যোতনায় হয়েছে উজ্জ্বল। সব মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। দেড়শ বছর পেরিয়েও কবি আমাদের মাঝে তাই চিরজাগরুক হয়ে আছেন।

সমগ্র বাঙালির মানস জগতে রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন আবেগ, প্রেরণায় জাগ্রত থাকবেন এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির আলোর দিশারি হয়ে আলো ছড়াবেন যুগ থেকে যুগান্তরে। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর স্বপ্ন আর জীবন দর্শন আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে সত্য ও সুন্দরের।

——————————————————————————-