ভূমিকা—-

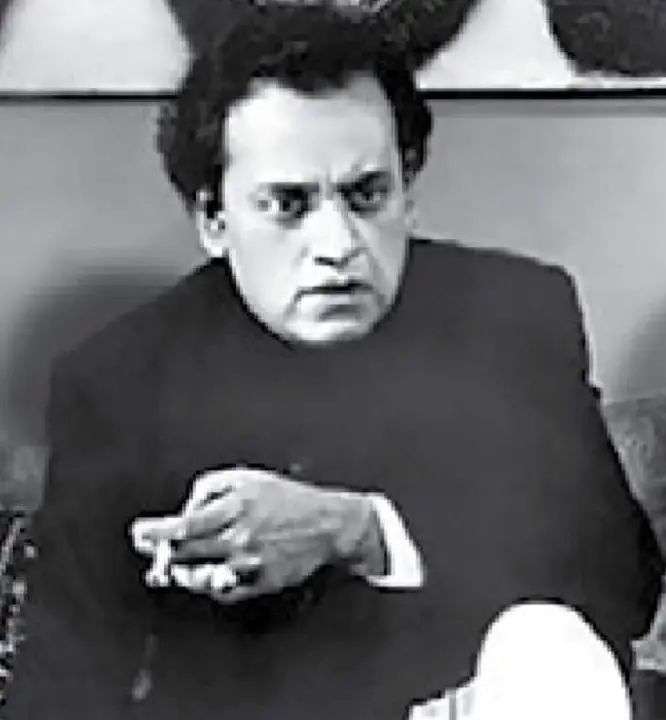

উৎপল দত্ত (২৯ মার্চ ১৯২৯ – ১৯ আগস্ট ১৯৯৩) বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের সময়ে বিশিষ্ট অভিনেতা এবং নাট্যকার।তিনি একজন ভারতীয় অভিনেতা, পরিচালক এবং লেখক-নাট্যকার ছিলেন। তিনি মূলত বাংলা থিয়েটারের একজন অভিনেতা ছিলেন, যেখানে তিনি আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারে একজন অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন, যখন তিনি ১৯৪৯ সালে “লিটল থিয়েটার গ্রুপ” প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলটি অনেক ইংরেজি, শেক্সপিয়র এবং ব্রেখ্টের নাটক রচনা করেছিল, যা বর্তমানে থিয়েটার নামে পরিচিত। “এপিক থিয়েটার” সময়কাল, এটি অত্যন্ত রাজনৈতিক এবং উগ্র থিয়েটারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করার আগে। তাঁর নাটকগুলি তাঁর মার্কসবাদী মতাদর্শের প্রকাশের জন্য একটি উপযুক্ত বাহন হয়ে ওঠে, যা কল্লোল (১৯৬৫), মানুষের অধিকার, লৌহা মনোব (১৯৬৪), টিনার টোলোয়ার এবং মহা-বিদ্রোহার মতো সামাজিক-রাজনৈতিক নাটকগুলিতে দৃশ্যমান।

এছাড়াও তিনি ৪০ বছরের ক্যারিয়ারে ১০০ টিরও বেশি বাংলা ও হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং মৃণাল সেনের ভুবন শোম (১৯৬৯), সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক (১৯৯১), চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। এবং হৃষিকেশ মুখার্জির হিন্দি কমেডি যেমন গোল মাল (১৯৭৯) এবং রং বিরাঙ্গি (১৯৮৩)। তিনি তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে ১৯৯৩ সালে দূরদর্শনে ব্যোমকেশ বক্সীর (টিভি সিরিজ) সীমান্ত হীরার পর্বে একজন ভাস্কর স্যার দিগিন্দ্র নারায়ণের ভূমিকাও করেছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং তিনটি ফিল্মফেয়ার সেরা কমেডিয়ান পুরস্কার পান। ১৯৯০ সালে, ভারতের ন্যাশনাল একাডেমি অফ মিউজিক, ড্যান্স অ্যান্ড থিয়েটার সঙ্গীত নাটক আকাদেমি তাকে তার সর্বোচ্চ পুরস্কার, থিয়েটারে আজীবন অবদানের জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমি ফেলোশিপ প্রদান করে।

প্রাথমিক জীবন এবং শিক্ষা—-

উৎপল দত্ত বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের সময়ে বিশিষ্ট অভিনেতা এবং নাট্যকার। উৎপল দত্ত ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গিরিজারঞ্জন দত্ত। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন।

ব্যক্তিগত জীবন–

১৯৬০ সালে, দত্ত থিয়েটার এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রী শোভা সেনকে বিয়ে করেন। তাদের একমাত্র মেয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড অ্যাসথেটিক্স, নয়া দিল্লিতে থিয়েটার এবং পারফরম্যান্স স্টাডিজের (‘Theater and Perfomance Studies’ at the ‘School of Arts & Asthetics’ ) একজন অধ্যাপক।

কর্মজীবন—

গণনাট্য আন্দোলন ছিল মূলত রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন, মার্ক্সবাদ থেকে প্রণীত এক ধারা যেখানে মঞ্চ হয়ে ওঠে প্রতিবাদের মাধ্যম তিনি মঞ্চের কারিগর ,বাংলা মঞ্চনাটকে অভিনয় করতেন। তিনি শেক্সপিয়ার আন্তর্জাতিক থিয়েটার কোম্পানির সাথে ভ্রমণ করেছেন বেশ কয়েকবার। তাকে গ্রূপ থিয়েটার অঙ্গনের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের অন্যতম হিসাবে গন্য করা হয়। কৌতুক অভিনেতা হিসাবেও তার খ্যাতি রয়েছে।

তিনি হিন্দি চলচ্চিত্র গুড্ডি, গোলমাল, শওকিন ও রং বিরঙ্গিতে (১৯৮৩) -তে অভিনয় করেছেন। তিনি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় হীরক রাজার দেশে, জয় বাবা ফেলুনাথ এবং আগন্তুক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। মননশীল ছবি ছাড়াও অজস্র বাণিজ্যিক বাংলা ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত।

রাজনৈতিক দর্শন—-

রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে তিনি ছিলেন বামপন্থী ও মার্ক্সবাদী।তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট মার্ক্সবাদী পার্টীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর বামপন্থী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটত থিয়েটারের মঞ্চে। সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাবলি নিয়ে তিনি বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্হ করতেন। কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে বিভিন্ন পথনাটিকাকে তিনি মঞ্চস্থ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে কংগ্রেস সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে বেশ কিছু মাস কারাবাস ভোগ করতে হয়। উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে টিনের তলোয়ার, মানুষের অধিকার ইত্যাদি।

‘দ্য শেক্সপিয়ারিয়ান্স’ থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা—

নিজের কেরিয়ারের প্রথমার্ধে বাংলা থিয়েটারে অভিনয় করলেও বেশ কিছু ইংরাজী থিয়েটারেও তিনি অভিনয় করেছেন। কৈশোর জীবনেই ১৯৪০ সালে উৎপল দত্ত ইংরাজী থিয়েটারের প্রতি বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেখানে কাজ করতে করতেই তিনি একসময় প্রতিষ্ঠা করেন ‘দ্য শেক্সপিয়ারিয়ান্স’ নামের এক থিয়েটার গ্রুপ।

উৎপল দত্ত রচিত নাটকের তালিকা—

তাঁর কাজ তাকে সাধারন মানুষের অনেক কাছে এনে দিয়েছিল। তাঁর নাটকগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্নাঙ্গ নাটক, পথ নাটিকা, যাত্রাপালা। বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ইতিহাস সুপ্রাচীন। নীলদর্পণ থেকেই এই রাজনৈতিক নাটকের সূচনা। কিন্তু উৎপল দত্তকে বলতে হয় অবিমিশ্র রাজনৈতিক নাট্যকার। তাঁর সমস্ত নাটকের মধ্যেই থাকে সচেতন উদ্দেশ্য। পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক, পথনাটক ইত্যাদি মিলে উৎপল দত্তের নাটকের সংখ্যা প্রায় সন্তরটি। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও নাটকগুলি বিচিত্র, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্রই সেখানে অতন্দ্র থেকেছে। মৌলিক এই নাটকগুলি ছাড়াও আছে অসংখ্য অনুবাদ নাটক। আরাে উল্লেখ্য, রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে উৎপল দত্ত কখনও শিল্পসৃষ্টির অজুহাতে বা শাসক শক্তির কোপদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোনাে অস্পষ্টতা বা অবরণের আশ্রয় নেন নি। তার বক্তব্য স্পষ্ট, সুবােধ্য এবং অকুতােভয়।

লাল দূর্গ, বণিকের মাণদন্ড, এংকোর (অনুবাদ গল্প), দিল্লী চলো, ছায়ানট(১৯৫৮), অঙ্গার(১৯৫৯), ফেরারী ফৌজ(১৯৬১), ঘুম নেই (১৯৬১), মে দিবস (১৯৬১), দ্বীপ (১৯৬১), স্পেশাল ট্রেন (১৯৬১), নীলকন্ঠ(১৯৬১), ভি.আই.পি (১৯৬২), মেঘ (১৯৬৩), রাতের অতিথি (১৯৬৩), সমাজতান্ত্রিক চাল (১৯৬৫), কল্লোল(১৯৬৫), হিম্মৎবাই (১৯৬৬), রাইফেল (১৯৬৮), মানুষের অধিকার (১৯৬৮), জালিয়ানওয়ালাবাগ (১৯৬৯), মাও-সে-তুং (১৯৭১), পালা-সন্ন্যাসীর তরবারি (১৯৭২), বৈশাখী মেঘ (১৯৭৩), দুঃস্বপ্নের নগরী(১৯৭৪), এবার রাজার পালা, স্তালিন-১৯৩৪, তিতুমির, বাংলা ছাড়ো, দাঁড়াও পথিকবর, কৃপান, শৃঙ্খলছাড়া, মীরকাসিম, মহাচীনের পথে, আজকের শাজাহান, অগ্নিশয্যা, দৈনিক বাজার পত্রিকা, নীল সাদা লাল, একলা চলো রে, ক্রুশবিদ্ধ কুবা, নীলরক্ত, লৌহমানব, যুদ্ধং দেহি, লেনিনের ডাক, চাঁদির কৌটো, রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া, মৃত্যুর অতীত, ঠিকানা, টিনের তলোয়ার, ব্যারিকেড, মহাবিদ্রোহ, মুক্তিদীক্ষা, সূর্যশিকার, কাকদ্বীপের এক মা, ইতিহাসের কাঠগড়ায়, কঙ্গোর কারাগারে, সভ্যনামিক, নয়াজমানা, লেনিন কোথায়, সীমান্ত, পুরুষোত্তম, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, জনতার আফিম, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, মধুচক্র, প্রফেসর মামালক, শোনরে মালিক, সমাধান, অজেয় ভিয়েতনাম, তীর।

পুরষ্কার এবং স্বীকৃতি—-

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার – জিতেছেন

১৯৭০ ভুবন শোম – ভুবন শোম

ফিল্মফেয়ার সেরা কমেডিয়ান পুরস্কার – জিতেছে

১৯৮০ গোল মাল – ভবানী শঙ্কর

১৯৮২ নরম গরম – ভবানী শঙ্কর

১৯৮৪ রং বিরঙ্গি – পুলিশ ইন্সপেক্টর ধুরন্ধর ভাতাওদেকর

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড: সেরা অভিনেতার পুরস্কার- জিতেছেন

১৯৯৩ আগন্তুক – মনোমোহন মিত্র

ফিল্মফেয়ার সেরা পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার – মনোনীত৷

১৯৭৫ অমানুষ – মহিম ঘোষাল

১৯৮০ গোল মাল – ভবানী শঙ্কর

১৯৮৬ সাহেব – বদ্রী প্রসাদ শর্মা

উৎপল দত্ত ১৯৯০ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমী ফেলোশিপ পান থিয়েটার জগতে তাঁর অসামান্য অব্দানের জন্য।

মৃত্যু—–

যাত্রায়, নাটকে, সিনেমায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এ হেন প্রবাদ প্রতিম কিংবদন্তী অভিনেতা ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন তিনি।

।।তথ্য : সংগৃহীত ইন্টারনেট ও উইকিপিডিয়া।।