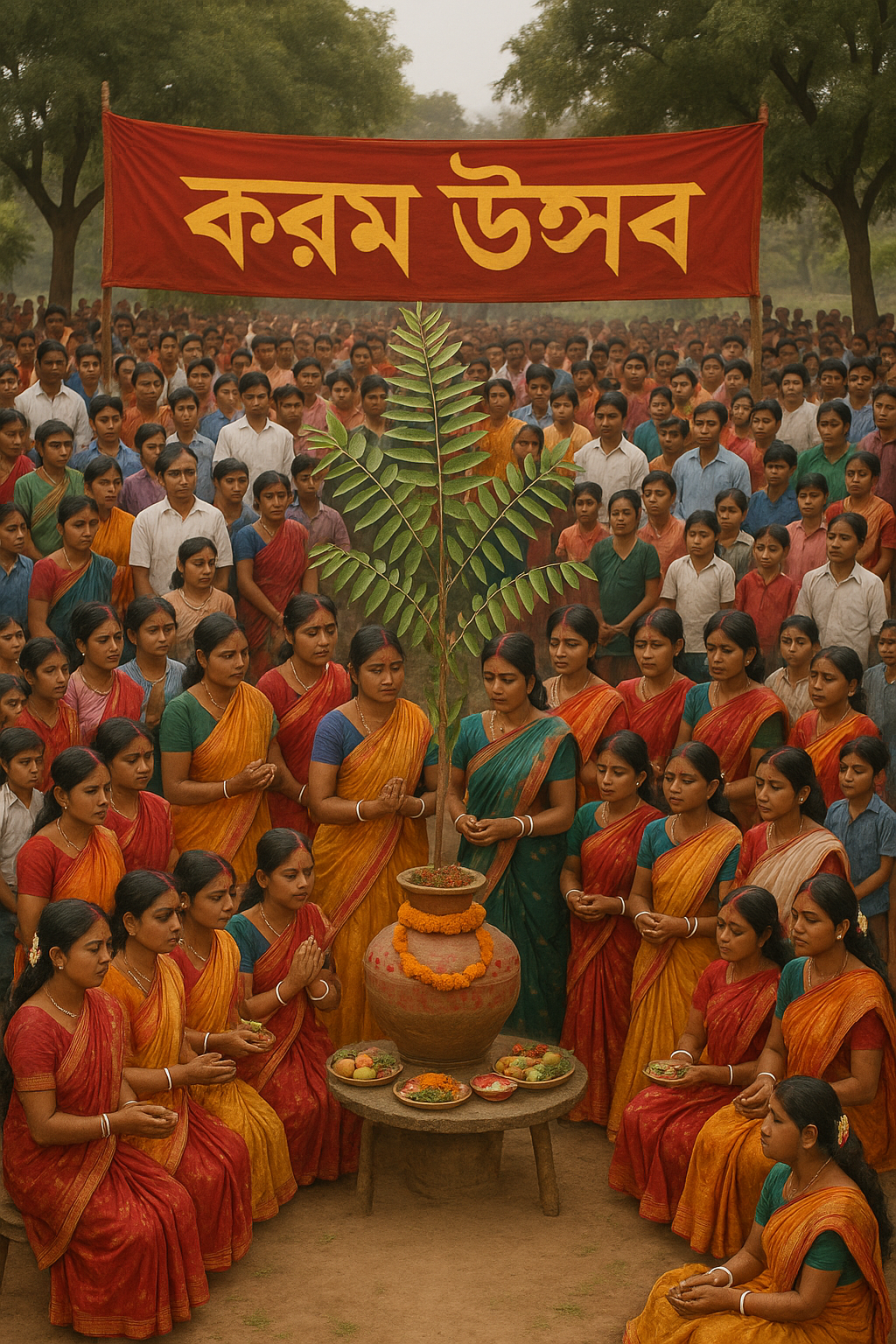

করম উৎসব – লোকসংস্কৃতির অঙ্গ

কলমেঃ দিলীপ রায় ( ৯৪৩৩৪৬২৮৫৪)

করম প্রধানত সৃষ্টির উৎসব, সৃজনের উৎসব । শরতের আগমনে শস্য ও সমৃদ্ধি কামনায় করম পরব বা করম উৎসব । ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী বা পার্শ্ব একাদশীতে করম উৎসব পালিত হয় । এই বছর অনুষ্ঠিত হবে ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ । এই পরবের মূল আকর্ষণ হলো জাওয়া গান (অনেকে ‘জাওয়া’ বানান ‘যাওয়া’ লিখে থাকেন) । বলা চলে, গানগুলো লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গ ।

এবার আসছি জাওয়া কি ? সেটা আমাদের জানা দরকার । “জাওয়া শব্দটা নাকি ‘জাত’ শব্দ থেকে এসেছে । বীজের অঙ্কুরোদ্গম বা চারার ‘জাত’ বা জন্ম থেকে এইরকম নামকরণ হয়ে থাকতে পারে । শব্দটি “জাওয়া” হবে, নাকি “যাওয়া” হবে , সেটা নিয়েও মতোভেদ রয়েছে । যাই হোক “জাওয়া” হচ্ছে একটি শস্য উৎসব । আবার শস্য বীজের অঙ্কুরোদ্গমেরও অনুষ্ঠান বলা চলে । একমাত্র কুমারী মেয়েরাই এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকে । ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশীর এক সপ্তাহ আগে এই অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে ।

এবার আসছি করম পরব প্রসঙ্গে ।

করম পরব ভারতের ঝাড়খণ্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, আসাম, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং বাংলাদেশ ও নেপালে একটা ফসল কাটার উৎসব । এই উৎসবে করম দেবতার উপাসনা করা হয় । যিনি হচ্ছেন কিনা শক্তি, যুব ও যৌবনের দেবতা । করম পরব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলা, ঝাড়্গ্রাম জেলা, বাঁকুড়া জেলা, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কুড়মি, ভূমিজ, বৈবা, মুণ্ডা, রাজোয়াড়, সরাক, লোহার বাউরি, বীরহড়, বীরনিয়া, খেরওয়ার, হো, খেড়িয়া, শবর, কোড়া মাহালি, পাহাড়িয়া, হাড়ি, বাগদি, বেদে, ঘাসি, লোধা ও বৃহৎ জনগোষ্ঠী সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, প্রভূতি সম্প্রদায়ের জঙ্গলভিত্তিক ও কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব । তবে কুড়মি সমাজে এর স্বীকৃতি, মান্যতা ও ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্য ।

প্রকৃতির পুজা ও উর্বতার উৎসব । এই করম পরব প্রায় সাতদিন ধরে উদযাপন হয় । কুমারী কন্যারা নিষ্ঠার সঙ্গে সাতদিন ধরে ব্রত পালন করেন, করম গাছের ডাল পুজা করেন এবং বপন করা হয় ভুট্টার বীজ । অঙ্কুরিত ভুট্টার চারা বা ‘জাওয়া’কে উর্বতার প্রতীক হিসাবে দেখা হয় । মূলত এই করম উৎসবটি আদিবাসী ও সাঁওতাল জনজাতিদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় । করম পুজা ঝুমুর গান, “আজরে করম রাজা ঘরে দুয়ারে, কালরে করম রাজা কাশ নদীর পারে” ।

ভাই বোনের গভীর ভালবাসার কথা জাওয়া গান গুলোতে বারবার ফুটে উঠে । দাদা ও ভাইয়ের সঙ্গে কাটানো সুখের মিহূর্তগুলো বোনকে খুব পীড়া দেয় । তাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরী হলে, মিথ্যাই সাত্ত্বনা দিতে বধূটি বলে ওঠে – “আমারি জনম পরের ঘর ।“ ভাই তখন সান্ত্বনা দেয় । সেই গান মেয়েরা গেয়ে ওঠে —

“আমি কি লিখ্যেছি বহিন বিধাতা লিখ্যেছে রে

বিধাতা লিখেছে পরের ঘর ।

পরেরই ঘরে বহিন খাটি লুটি খাও রে

রাখি দিহ বাপের ভায়ের নাম ।“

মূলত গ্রামের অবিবাহিত কুমারী মেয়েরাই এই ‘করম’ ঠাকুরের উপাসক । শুক্লা একাদশীর সাতদিন আগে কুমারী মেয়েরা একত্রে বাঁশের বোনা ‘টুপা’ (ডালা) এবং বিভিন্ন ধরনের শস্যবীজ নিয়ে জড়ো হয় পার্শ্ববর্তী কোনো নদী, পুকুর বা জলাশয়ে । সেখানে প্রত্যেকে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে সদ্যস্নাত ভিজে কাপড়ে নিজের নিজের টুপায় নদী খাতের বালি ভর্তি করে বাড়ি থেকে আনা সেই শস্যবীজগুলো বোনে । তারপর পরস্পরের হাত ধরে টুপা’কে কেন্দ্র করে গোল হয়ে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গান গাইতে থাকে ।

এরপর শুরু হয় এই জাওয়া টুপাগুলোর পরিচর্যা । দিন দুয়েক পরেই বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম হয় । জাওয়া পাতানো কুমারী মেয়েরা, জাওয়ার শুদ্ধতা বজায় রাখার নিরিখে সারা সপ্তাহ ধরে পালন করে কিছু রীতি নীতি । যেমন – একদিন তারা শাক খায় না, খাটিয়ায় ঘুমোয় না, মাথায় তেল দেয় না, চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ায় না, । এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা নিজ নিজ ডালাসহ গ্রামের এক জায়গায় জড়ো হয় । জাওয়াকে কেন্দ্র করে সারা সন্ধ্যা চলে করম গান ও নাচ ।

সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের লায়া (পুরোহিত) এক জায়গায় করম ডাল পুঁতে করম ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন । তৈরি হয় পুজোর বেদী । গ্রামের ব্রতকারী কুমারী মেয়েরা “করম ডালায়” পুজোর অর্ঘ্যরূপে মাটির প্রদীপ, শাল পাতার তৈরি থালায় নদীর বালি, ঘি, গুড়, আতপ চাল, মধু, ধূপ, সিঁদুর, একগাছি ধান আর ‘কাঁকুড়’, ইত্যাদি নিয়ে সমবেত হয়ে পুজো করে পরম ঠাকুরের । কামনা করে সোহাগী স্বামী পাওয়ার ও সন্তানবতী হওয়ার ।

এবার আসছি করম পুজার প্রচলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে । এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, করম পুজা প্রচলনের ইতিহাস নিয়ে মতভেদ রয়েছে । একটি মত সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

কথিত আছে, কর্ম ও ধর্ম দুই ভাই । দু’জনেই খুব পরিশ্রমী ও দয়ালু । কিছু দিন পর কর্মের বিয়ে হয়ে গেলো । তাঁর স্ত্রী ছিল অধার্মিক এবং অন্যদের বিরক্ত করার মানসিকতা । আর এতে রাগান্বিত হয়ে কর্ম বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

তিনি চলে যেতেই সকলের কর্মফল ও ভাগ্যও চলে গেলো এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশা বাড়তে লাগলো । মানুষের সমস্যা সহ্য করতে না পেরে ধর্ম ভাইয়ের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন । কিছু দূর হাঁটার পর তাঁর জল তেষ্টা পেলো এবং দেখলেন, আশেপাশে কোথাও জল নেই । দূরে একটা নদী দেখতে পেলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন, জল নেই । নদী ধর্মকে বলল, তোমার ভাই এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আমাদের কর্মফল নষ্ট হয়ে গিয়েছে । গাছের সব ফল নষ্ট ! তাঁকে খুঁজে পেলে বলো, তাঁর কাছে আমাদের এই সমস্যার সমাধান চাই । তারপর আরও একজন মহিলার সঙ্গে তাঁর দেখা এবং তিনি বললেন, কর্ম চলে যাওয়ার পর থেকে রান্নার পরে পাত্রগুলি হাতে লেগে যেতে শুরু করে, এর সমাধান কী ? আপনি কর্মকে জিজ্ঞাসা করুন এবং তাঁকে সমাধান বলতে বলুন । ধর্ম আরও এগিয়ে গেলেন । একটি মরুভূমিতে পৌঁছালেন । সেখানে তিনি দেখলেন, কর্ম গরমে অস্থির । তাঁর শরীরে ফোসকা পড়েছে এবং তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন । তাঁর অবস্থা অসহনীয় । ধর্ম কর্মকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন । তখন উভয় ভাই বাড়ি ফিরে যেতে লাগলেন । ফেরার সময় সেই মহিলার সঙ্গে দেখা । কর্ম তাঁকে বললেন, ঐ মহিলা কখনও কোনও ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়াননি, তাই তার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে । সুতরাং এটি তাঁর কর্মফল । একইভাবে সকলকে নিজের কর্মফলের কথা জানানোর পর কর্ম বাড়িতে ফিরে এসে পুজা করেন । তারপর সমগ্র এলাকার লোকেরা আবার সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন এবং সমৃদ্ধি ফিরে আসল । সেই স্মরণে করম পরব পালিত হয় ।

# আর একটি মত হচ্ছেঃ

এক সময় সাত ভাই ছিল যারা কৃষিকাজে কঠোর পরিশ্রমী । এমনকি তাঁদের দুপুরের খাওয়ারও সময় থাকতো না । তাই, স্ত্রীরা প্রতিদিন তাঁদের দুপুরের খাবার মাঠে নিয়ে যেতেন । একবার এমন হয়েছিল, তাঁদের স্ত্রীরা দুপুরের খাবার নিয়ে মাঠে যাননি । সাংঘাতিক ক্ষুধার্ত ছিলেন তাঁরা । সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁদের স্ত্রীরা বাড়ির উঠোনে করম গাছের ডালের পাশে নাচ-গান করছেন । এটা দেখে তাঁরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা । এক ভাই তাঁর মেজাজ হারিয়ে ফেলে করমের ডাল ছিনিয়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিলেন । করম দেবতাকে অপমান করা হয়েছিল । ফলে তাঁদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে এবং অনাহারে তাঁদের দুর্দশা অবস্থা । একদিন একজন ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) তাদের কাছে এলেন এবং সাত ভাই পুরো ঘটনাটা তাঁকে খুলে বললেন । এরপর সাত ভাই করম ঠাকুরের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। তাঁরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে থাকেন এবং এইভাবে খোঁজার পর একদিন তাঁরা করম গাছের সন্ধান পান । পরবর্তীকালে, করম ঠাকুরের পুজো করেন । তারপর তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি ঘটতে থাকে । সুখ ও শান্তি ফিরে আসে ।

এলাকার মানুষ সহ কর্ম ও ধর্ম সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন এবং সমৃদ্ধি ফিরে আসল । সেই স্মরণে করম পরব পালিত হয় । বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে করম পার্বণ একটি অন্যতম । এটি গ্রাম বাংলার এক অজানা অথচ বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, কুড়মিদের চা-বাগানের মানুষদের সু-প্রচলিত করম উৎসব । এই বছরও করম পুজাকে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ছুটি ঘোষণা করেছেন ।

পরিশেষে বলা যায়, করম পরব আদিম জনগোষ্ঠীর ধারক ও বাহক । এর মধ্যে অন্যতম কুড়মি, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, ওঁরাও, রাজোয়াড়, ডোম, ঘাসি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী । যদিও উল্লেখিত, কুড়মি সমাজের মধ্যে এর স্বীকৃতি, মান্যতা ও ব্যাপকতা অবর্ণনীয় । আদিম জনগোষ্ঠী প্রায় সকলেই প্রকৃতির পুজারী । ভাল করে এই উৎসবের পুজানুষ্ঠান ও পালনবিধি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এটা একটা বৃক্ষ পুজার অনুষ্ঠান । বৃক্ষকে জীবন্ত আত্মার অধিকারী হিসাবে স্বীকার করে এবং তাকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠানের এক বিস্ময়কর সমাবেশ এবং শুদ্ধ ভক্তির পরম্পরা ! (তথ্যসূত্রঃ সংগৃহীত)

এ১০এক্স/৩৪, কল্যাণী (পিন-৭৪১২৩৫) / ৯৪৩৩৪৬২৮৫৪