অরোভিল কিংবা ‘ভোরের শহর’। তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম জেলায় অবস্থিত ছোট্ট সুন্দর শহর অরোভিল। যার কিছুটা অংশ রয়েছে পণ্ডেচেরিতেও। যে পণ্ডেচেরি শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুজন বিখ্যাত মানুষের নাম, ঋষি অরবিন্দ এবং তাঁর শিষ্যা ও সহযোগী মীরা আলফাসা। গুরুদেব অরবিন্দের আদর্শ মাথায় নিয়ে পরীক্ষামূলক এই শহরটি স্থাপন করেছিলেন মীরা আলফাসা। অরোভিল একটি ফরাসী শব্দ। ফরাসীতে ‘auro’ শব্দের অর্থ ভোর আর ‘ville’ শব্দের অর্থ শহর। এককথায় ভোরের শহর। তবে অনেকের মতে মিরা আলফাসা গুরুদেব অরবিন্দের নামে এই শহরের নামকরণ করেছিলেন। নামকরণের নেপথ্য কাহিনি যাই থাক, মীরার এই শহর পত্তনের উদ্দেশ্য ছিল অরবিন্দের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা। তার আদর্শ ও ভাবনাচিন্তাকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

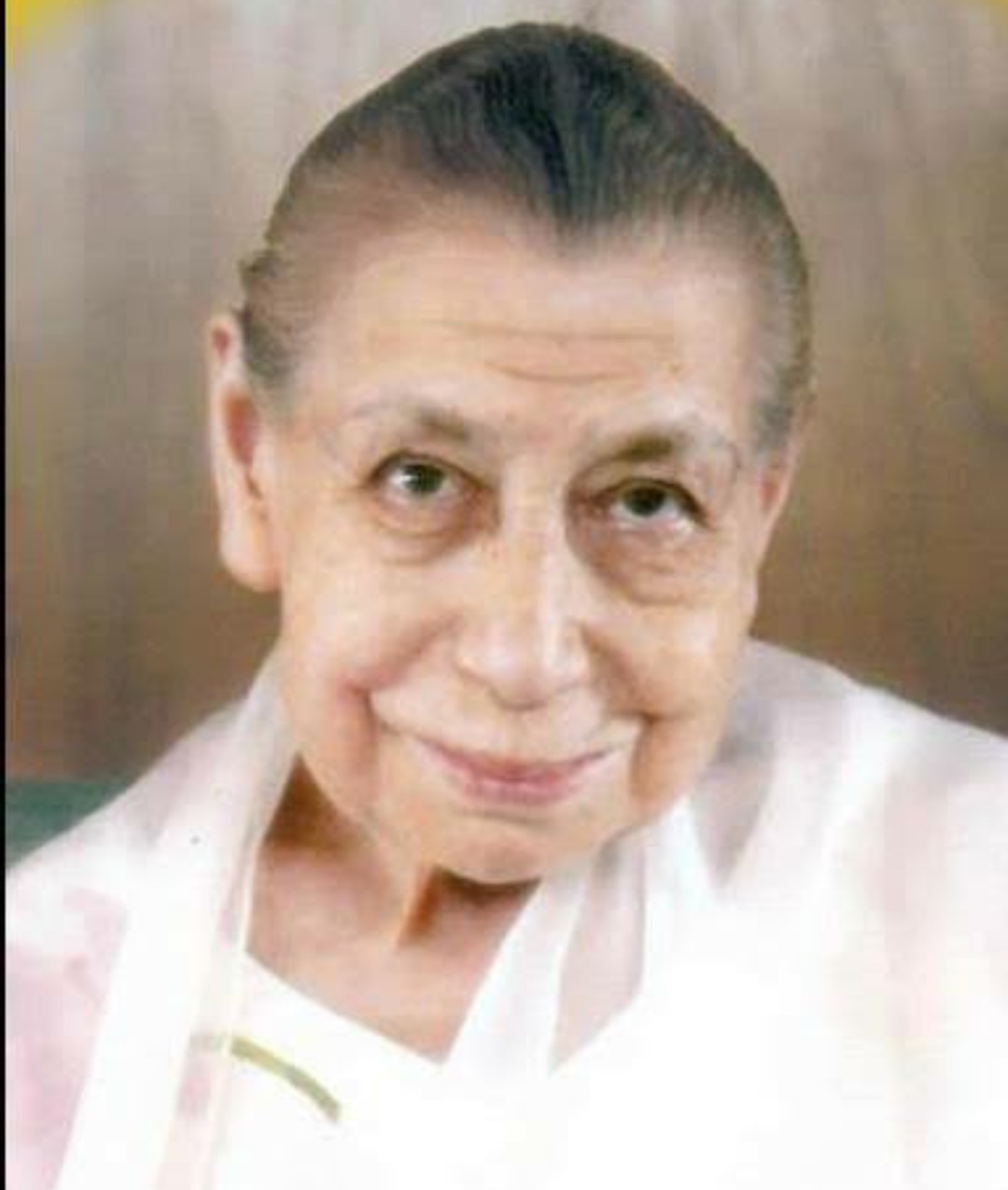

ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির টানে যুগের পর যুগ ধরে বহু মানুষ সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এদেশে ছুটে এসেছেন, এখনও আসেন। তাদের অনেকে এই দেশকে ভালোবেসে এখানেই পাকাপাকিভাবে থেকে গেছেন। এখানকার সভ্যতা, সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এরকম অনেক মানুষ আছেন যাদের কথা আমরা জানতে পারি না। আবার এমন কেউ কেউ আছেন যারা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের ইতিহাসের পাতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছেন। ইতিহাস ঘাঁটলে এরকম অনেক খ্যাতনামা মানুষের কথা আমরা জানতে পারি। তেমনই একজন মহিলা হলেন মীরা আলফাসা। আধ্যাত্মিকতার টানে সুদূর ফ্রান্স থেকে তিনি ভারতবর্ষে ছুটে এসেছিলেন এবং আমৃত্যু এখানেই কাটিয়েছেন।

* * * * *

মীরা আলফাসার পুরো নাম ব্লাঞ্চে রেচেল মীরা আলফাসা। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে জন্ম হয় তার। বাবা মরিস আলফাসা ও মা মাথিলদে ইসমালুন। ছোটোবেলা থেকে মীরা ছিলেন আলাদা প্রকৃতির। যখন তাঁর বয়স চার বছর তখন থেকেই তিনি ধ্যান করতেন। নিজের মধ্যে একাত্ম হয়ে যেতেন। ঘরে তার জন্য থাকা একটি ছোট্ট চেয়ারের ওপর বসে তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি বুঝতে পারতেন তার মনের মধ্যে আলাদা কিছু ঘটে চলেছে। তাঁর কথায়, ‘চার বছর বয়স থেকে আমি যোগা বা ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম। আমার জন্য একটা ছোট্ট চেয়ার ছিল। আমি তার ওপর চুপ করে বসতাম আর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতাম। একটা উজ্জ্বল আলো আমার মাথার ওপর নেমে আসত এবং আমার মাথায় তুমুল আলোড়ন সৃষ্ট করত। আমি কিছু বুঝতে পারতাম না। কেননা বয়সটা বোঝার মতো ছিল না। তবে ধীরে ধীরে আমি অনুভব করতে পারি আমি হয়তো এমন কোনো মহান কাজ করার জন্য এসেছি যার কথা কেউ জানে না।’ সেই ছোট্টবেলা থেকেই তিনি জগতের দূর্দশা, মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা বুঝতে পারতেন। যখন তাঁর বয়স এগারো বারো বছর, তখন থেকে তিনি প্যারিসের কাছাকাছি একটি বনে একাকী ঘুরে বেড়াতেন। বনটি বেশ পুরোনো। এখানে এমনকি দুহাজার বছরের পুরোনো গাছ ছিল। সেখানে কোনো গাছের নীচে বসে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। বনের গাছপালা, পশু পাখিদের সঙ্গে তিনি অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করতে পারতেন। সেই বয়স থেকে তার মধ্যে গুপ্তবিদ্যার প্রতি আগ্রহ জন্মতে শুরু করে। নানারকম মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। তিনি স্পষ্টই অনুভব করেন ঈশ্বর আছেন এবং মানুষ চেষ্টা করলে সেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। তাঁর ঘুমন্ত সত্ত্বায় কেউ যেন এসে তাঁকে এই শিক্ষা দিয়ে যেত। যে সত্ত্বাকে তিনি ঈশ্বর বলে মানতেন, যাকে পরবর্তীকালে তিনি কৃষ্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একদিন না একদিন তিনি সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাবেন।

এরকম এক ঐশ্বরিক কিংবা স্বর্গীয় ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রাত্রে শুতে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হত তার। কোনো কোনোদিন শুয়ে পড়ার পর অনুভব করতে পারতেন তার মধ্যেকার সত্ত্বা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। তারপর তা ক্রমশ উপরে উঠত থাকে। দেখতেন তার সেই শরীরে একটা সোনালী পোশাক। নারী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ, অসুস্থ দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষ তার পোশাকের নীচে হাজির হয়েছে। তারা নিজেদের দুঃখ দূর্দশার কথা তার কাছে ব্যক্ত করছে। তার কাছে সাহায্যের আবেদন করছে। যেইমাত্র না তারা তার সোনালী পোশাক স্পর্শ করত সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, দূর্দশা চলে যেত। এই ব্যাপারটা তাঁকে নাড়িয়ে দিত। তার মনে হত সাধারণের মতো জীবন তার নয়। আলাদা কিছু কাজের জন্য তার এই পৃথিবীতে আসা।

সেই ছোটোবেলা থেকে নানান অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃত ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটত। মীরার মায়ের চোখেও মেয়ের ব্যতিক্রমী স্বভাব ও আচরণ নজর এড়ায় না। তিনি মনে করতেন মেয়ের মানসিক সমস্যা রয়েছে।

নয় বছর বয়সে তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়। স্কুলজীবন শেষ করে পনের বছর বয়সে তিনি আর্ট সেন্টারে আকাদেমি জুলিয়ানে ভর্তি হয়েছিলেন চিত্রকলা শেখার জন্য। এখানে তিনি চার বছর পড়াশোনা করেন। তার চিত্রকলার বেশ কয়েকটি প্রদর্শনীও হয়। যাই হোক, এখানে পড়াশোনা করার সময় তার পরিচয় হয় হেনরি মারসেটের সঙ্গে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর তাদের বিয়ে হয়। পরের বছর তাঁদের একমাত্র সন্তান আন্দ্রের জন্ম হয়।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মীরা একটি ছোটো দল গঠন করেন। নাম দেন আইডিয়া। প্রত্যেক বুধবার সন্ধ্যায় দলের সদস্যেদর নিয়ে নিজের বাড়িতে বসতেন। আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে তাদের আলোচনা হত। পাশাপাশি গুপ্তবিদ্যা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করতেন। তিনি মনে করতেন গুপ্তবিদ্যার জ্ঞান থাকার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকাও দরকার। যার মধ্যে এই দুটি বিদ্যা থাকবে তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবেন। আধ্যাত্মকি জ্ঞান না থাকলে গুপ্তবিদ্যার খারাপ প্রয়োগ হতে পারে। এই বিষয়ে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাই নিজেকে নিমগ্ন করেছিলেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে।

এই সময় প্যারিসে তাঁর পরিচয় হয় ম্যাক্স থিওনের সঙ্গে। গুপ্তবিদ্যা বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। দক্ষিণ আলজেরিয়ার টেলিমেসন-এ তাঁর বাড়ি। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই মীরা একাকী আলজেরিয়া যান। ম্যাক্স থিওন ও তাঁর স্ত্রী আলমা থিওনের সঙ্গে দেখা করেন। ম্যাক্স থিওনের কাছ থেকে গুপ্তবিদ্যার বিষয়ে শিক্ষা নেন। শুধু সেই বছর নয়, পরের বছরও তিনি আলজেরিয়া যান। দুবছর টেলিমেশনে নিজের শিক্ষা শেষ করেন তিনি।

ম্যাক্স থিওন এই সময় ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। তিনি মীরাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। মীরা এই সময়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যা ভয়ংকর সুন্দর। সমুদ্রপথে ইউরোপ ভ্রমণে যাওয়ার সময় তাঁদের জাহাজ ভূমধ্যসাগরে ভয়ংকর সামুদ্রিক ঝড়ের শিকার হয়। সবাই বুঝতে পারেন বড়ো বিপর্যয় ঘটতে চলেছে। এই সময় ম্যাক্স থিওন মীরাকে আদেশ দেন তাঁর অর্জিত গুপ্তবিদ্যা কাজে লাগিয়ে এই বিপর্যয় মোকাবিলা করার। গুরুর আদেশ পেয়ে মীরা নিজের দেহ থেকে বেরিয়ে মাঝ সমুদ্রে যান। খোলা সমুদ্রে কিছু ছোটো ছোটো সজীব প্রাণসত্ত্বা দেখেন যা এই সমস্যা সৃষ্টির কারণ। তিনি তাদের সঙ্গে আধ ঘন্টা কথা বলেন। তাদের বোঝান এবং এই জায়গা থেকে ছেড়ে যেতে বলেন। তারা তার কথা মেনে সেই জায়গা ছেড়ে চলে যায়। যখন তিনি জাহাজে নিজের শরীরে ফিরে আসেন দেখেন ঝড় থেমে গেছে।

এদিকে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে হেনরির সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিচ্ছেদের পর তিনি রু দ্য লেভিসে একটি ছোট্ট ঘরে একাকী থাকতে শুরু করেন। তিন বছর পর, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিয়ে করেন পল রিচার্ডকে। পল ছিলেন একজন খ্যাতনামা দার্শনিক। পাশাপাশি প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিকতা, যোগা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি আগ্রহী ছিলেন।

পল রাজনীতিতেও আগ্রহী ছিলেন। ভারতবর্ষের পণ্ডেচেরি তখন ফ্রান্সের অধিকারে ছিল। পলের উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে ফ্রান্স সিনেটে জয়লাভ করা। সেই কারণে তিনি পণ্ডেচেরি আসেন।

* * * * *

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট কলকাতায় জন্ম হয় অরবিন্দের। তাঁর বাবা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন তৎকালীন বাংলার রংপুর জেলার জেলা সার্জেন। মা স্বর্ণলতাদেবী ছিলেন রাজ নারায়ন বসুর কন্যা।

অরবিন্দের যখন সাত বছর বয়স তখন তার বাবা কৃষ্ণধন বসু তাকে ইউরোপে পাঠান পড়াশোনা করার জন্য। এখানে চোদ্দ বছর ছিলেন তিনি। পড়াশোনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। আইসিএস পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছিলেন। কিশোর বয়স থেকে তিনি স্বপ্ন দেখতেন ভারতবর্ষকে পরীধনতার অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করার। দেশের স্বাধীনতার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার। তিনি স্থির করেন ইংরেজদের অধীনে কাজ করবেন না। তাই আইসিএস-এর ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহন করেন না। ফলে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে যান।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। পরে বরোদা কলেজের প্রফেসর হন। পরবর্তীকালে এখানকার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। পেশাগত জীবনের পাশাপাশি তিনি দেশের কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বরোদায় থাকার সময় তার পরিচয় হয় মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে। তার কাছ থেকে তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন। তরুণ সমাজকে বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কাজ করে যাচ্ছিলেন। তার ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকেও তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

অরবিন্দ ঘোষ তখন বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ। এই সময় ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নিবেদিতা তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দালনে নিজিকে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দালনে অরবিন্দের মতো মানুষকে দরকার। তিনি তাঁকে কলকাতায় এসে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কলকাতায় তখন জাতীয় মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। অরবিন্দকে সেই মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বরোদা কলেজের লোভনীয় পদের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আসেন অরবিন্দ। ১৯০৬ ক্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয় যা বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত, তাতে যোগ দেন। শুরু হয় তার বিপ্লবী জীবনের আর এক অধ্যায়। তিনি ছিলেন চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী। দেশের যুব সমাজকে তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। যুগান্তর নামে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে ছিলেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিপিন চন্দ্র পালের ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকার সম্পাদক হন। এই পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে তিনি দেশের বিপ্লবী ও তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতেন দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী লেখার জন্য ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার বিপিনচন্দ্র পাল ও তাকে গ্রেপ্তার করে। বিপিন চন্দ্র পালের ছয় মাস জেল হয়। অরবিন্দ পত্রিকায় সরাসরি নিজের নামে লিখতেন না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় ইংরেজরা। ফলে সরকার তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারেন অরবিন্দকে এভাবে ছেড়ে রাখা তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তারা সুযোগ খুঁজছিলেন কোনো অজুহাতে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। সেই সুযোগও তাঁরা পেয়ে যান। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল অত্যাচারী মেজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মুজফফরপুরে তার গাড়ির ওপর বোমা ছোঁড়েন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান কিন্তু দুজন ইউরোপীয় মহিলা মারা যান। তারপর পর সারা দেশ জুড়ে ইংরেজ সরকার বোমার সন্ধানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। মানিকতলার মুরারী পুকুর বাগানবাড়িতে বোমের কারখানা খুঁজে পায় তারা। মোট সাঁইত্রিশ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। শুরু হয় আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা। তার হয়ে মামলা লড়েন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আদালতে তিনি নির্দোষ প্রমাণতি হন। ফলে বেকসুর খালাস পান।

জেলে থাকাকালীন সময়ে অরবিন্দের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এক অন্য জীবনের সন্ধান পান তিনি। জেল থেকে মুক্ত পাওয়ার পর সমস্তরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। বৃটিশ সরকার যাতে তার কাজে কোনো ঝমেলা করতে না পারে তার জন্য প্রথমে যান ফরাসী অধিকৃত চন্দননগের। সেখান থেকে চলে যান পণ্ডেচেরি যেটিও ছিল ফরাসী অধিকৃত। পণ্ডেচেরি আসার পর এক নতুন জীবন শুরু হয় তার। নিজেকে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় ডুবিয়ে দেন। বিপ্লবী অরবিন্দ থেকে ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন ঋষি অরবিন্দ।

* * * * *

নির্বাচনী কাজে পণ্ডেচেরিতে বেশ কিছুদিন ছিলেন পল রিচার্ড। এখানে থাকার সময় তিনি জানতে পারেন অরবিন্দের কথা, তার আধ্যাত্মিক সাধনার কথা। পল নিজেও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন। তাই বেশ কয়েকবার তিনি অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। অরবিন্দের জীবন দর্শন, ভাবধারায় মুগ্ধ হন তিনি। প্যারিসে ফিরে মীরাকে তিনি অরবিন্দের কথা বলেন। অরবিন্দের কথা শুনে মীরা উৎসাহী হয়ে পড়েন। তার যেন মনে হয় এই সেই মানুষ যাঁকে তিনি স্বপ্নে দেখেন। তাঁর মধ্যে আগ্রহ বাড়ে ভারতবর্ষে আসার জন্য।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ পল রিচার্ড দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন। এবার মীরাও তার সঙ্গে আসেন। যেদিন তারা এই দেশের মাটিতে পা দেন, সেদিনই তারা সাক্ষাৎ করেন অরবিন্দের সঙ্গে। অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ মীরার মনে আলোড়ন তোলে। মুগ্ধ হন তিনি। তার মনে হয় এই সেই মানুষ যাকে তিনি খুঁজে চলেছেন এতদিন। যাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন বারবার। ইনিই সেই ‘ঈশ্বর পুরুষ’ যাকে তিনি কৃষ্ণ বলে মনে করতেন। প্রথম সাক্ষাতে মীরা অনুভব করেন এই ভারতবর্ষ তার কর্মক্ষেত্র। অরবিন্দের সাক্ষাতে আসার পর তিনি নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্তন উপলব্ধি করেন। সেই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মনে হল, যেন নতুন জন্ম হল আমার। অতীতের সব রীতি, অভ্যাস মনে হল অপ্রয়োজনীয়। আর মনে হল, একসময় যাকে আমি ফল বলে মনে করতাম, এখন মনে হল তা আসলে প্রস্তুতি মাত্র … আমার হৃদয়ের মধ্যে থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জাগরিত হল। আমার মনে হল এতদিন ধরে আমি যা খুঁজছি অবশেষে তার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁচেছি।’

স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে নিয়মিত অরবিন্দের কাছে যেতেন। তার কথা শুনতেন। অরবিন্দের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাদের। পল আর মীরা স্থির করেন ‘আর্য’ নামে একটি ফিলজফিক্যাল জার্নাল প্রকাশ করার। অরবিন্দ তাদের এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট অরবিন্দের জন্মদিনে ‘আর্য’র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে দেশ থেকে ডাক আসে পলের। তাকে ফ্রেঞ্চ রিজার্ভ আর্মিতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে তিনি বাধ্য হন ভারতবর্য ত্যাগ করতে। মীরার একদমই ইচ্ছে ছিল না ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাওয়ার। কিন্তু থাকতে পারেন না তিনি। প্রথমত স্বামী ফিরে যাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত অরবিন্দও তাকে থাকার জন্য বলেন না। এই নিয়ে মীরার অভিযোগ এবং অভিমানও ছিল। যা তিনি নিজের লেখায় প্রকাশ করেছেন। আসলে অরবিন্দ মনে করেছিলেন মীরার এখনই এখানে থাকার সময় হয়ে ওঠেনি। সেই কারণে স্বামীর সঙ্গে ফিরে যেতে বাধ্য হন মীরা। ১৯১৫-এর ২২ ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরার পথ ধরেন তিনি। পণ্ডেচেরি ত্যাগ করে যাওয়াটা মীরার মনে গভীর আঘাত দিয়েছিল। এর জন্য তিনি অসুস্থও হয়ে পড়েছিলেন। ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার যন্ত্রণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, “He (Sri Aurobindo) did not keep me, what could I do? I had to go. But I left my psychic being with him, and in France I was once on the point of death: the doctors had given me Up.”

ফ্রান্সে এক বছর থাকেন পল। এক বছর পর তাকে সেনাবাহিনী থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাপান যান। মীরাও তার সঙ্গে যান। এখানে চার বছর কাটান তারা। ১৯১৯-এ জাপানে এক মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়ে। একসময় মীরাও সেই রোগে আক্রান্ত হন তিনি। কিন্তু তিনি কোনো ডাক্তার দেখান না, ঔষধও খান না। তিনি বোঝার চেষ্টা করেন এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কারণ কী। অসুস্থ অবস্থায় একদিন যখন শুয়েছিলেন তখন তিনি মানস চোখে দেখতে পান সৈনিকের পোশাক পরা একজন যার মাথা নেই। সেই মুণ্ডুহীন শরীর এগিয়ে এসে তার বুকের ওপর চেপে বসে। তার শরীরের শক্তি যেন শুশে নিতে থাকে। অবস্থা এমন হয় যে মীরার মনে হয় তিনি বোধহয় আর বাঁচবেন না। সহসা তিনি তার গুপ্তবিদ্যা কাজে লাগান এবং সেই মুণ্ডুহীন সত্ত্বাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। তারপর তিনি সেরে উঠেছিলেন। মীরা বুঝতে পারেন এই মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়ার কারণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য তরুন সৈন্যের অকাল মৃত্যু হয়েছিল। তারাই চেষ্টা করছিল অন্যের শরীরে প্রবেশ করে নিজেদের ফিরে পাওয়ার। আর সেটাই এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার কারণ।

১৯২০-এর এপ্রিল মাসে মীরা স্বামীর সঙ্গে পণ্ডেচেরি আসেন। মিস ডরোথি হজসন নামে এক ইংরেজ মহিলাও তাদের সঙ্গে আসেন। এরপর তিনি আর ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাননি। ঋষি অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় ডুবিয়ে দেন। স্ত্রীর এই ব্যাপারটা পছন্দ হয় না পলের। মীরাকে তিনি অরবিন্দের কাছ থেকে নিয়ে চলে যেতে চান। কিন্তু মীরা ততদিনে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। স্বামীর কথায় রাজি হন না তিনি। ফলে তাদের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরে। শেষমেষ মীরাকে ছাড়া তিনি পণ্ডেচেরি ত্যাগ করেন।

মীরা ও হজসন বেয়ন্ড হাউসে থাকতেন। ১৯২০-এর ২৪ নভেম্বরের এক ভয়ংকর ঝড়ে তাদের বাড়িটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একথা জানতে পেরে অরবিন্দ তাদের নিজের বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানান। তারপর থেকে মীরা ও হজসন অরবিন্দের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন।

অরবিন্দের সংস্পর্শে আসার পর মীরা আরও বেশি করে সাধনায় ডুবে যান। অরবিন্দের বাড়িতে তারা দুজন ছাড়া আরও কয়েকজন থাকতেন। আগামীর কথা ভেবে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মীরা একটি আশ্রম স্থাপন করেন। প্রথমে আশ্রমটি পরিকল্পিত ছিল না। একটু একটু করে আশ্রমে শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তথাকথিত আশ্রম বলতে আমাদের চোখের সামনে যে ছবি ফুটে ওঠে, এই আশ্রম তেমন ছিল না। ১৯২৬-এ আশ্রমে শিষ্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪ জন। মাত্র তিন বছরে সংখ্যাটি একশোতে পৌঁছে যায়। অরবিন্দ একটু একটু করে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছিলেন নিজের সাধনার আরও বেশি করে ডুবে যাওয়ার জন্য। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর অরবিন্দ মীরার হাতে আশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে নেন। এই সময় থেকে অরবিন্দ মীরাকে ‘The Mother’ (শ্রীমা) নামে ডাকতে শুরু করেন।

সময় এগিয়ে চলে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত হন অরবিন্দ। প্রথমটা সমস্যা তেমন গুরুতর ছিল না। সবাই আশা করেছিল তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু অসুস্থতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অবশেষে ৫ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। অরবিন্দের মৃত্যু মায়ের কাছে ছিল বড়ো আঘাত। তাঁর মৃত্যু নিয়ে পরের দিন ড. সান্যালকে তিনি বলেছিলেন, “People do not know what a tremendous sacrifice He has made for the world.”

অরবিন্দের মৃত্যুর পর আশ্রমের সমস্ত কাজের ভার নেন শ্রীমা। প্রসঙ্গত বলার, ১৯৪৩ সাল থেকে ছোটোদের জন্য আশ্রমের মধ্যে ছোটো আকারে একটি স্কুল শুরু হয়। শ্রীমা নিজে ক্লাস নিতেন ছোটোদের। অরবিন্দের মৃত্যুর পরের বছর থেকে তিনি ছোটোদের জন্য বিশেষ ক্লাস নিতে শুরু করেন। ওই বছর তিনি একটি ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটি সেন্টার স্থাপন করার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি এর উদবোধন হয়। নাম দেওয়া হয় শ্রী অরবিন্দ ইন্যারন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটি সেন্টার। ১৯৫৯-এ এর নাম বদলে রাখা হয় শ্রী অরবিন্দ ইন্টারন্যাশন্যাল সেন্টার অব এডুকেশন। এরকম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবনা ছিল অরবিন্দের।

শ্রীমায়ের জীবনের অন্যতম কীর্তি হল অরোভিল স্থাপন। শ্রীমা স্থির করেন পরীক্ষামূলকভাবে একটি শহর স্থাপন করার। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। স্থির হয় হিন্দি হবে ভারতের সরকারি ভাষা। প্রথম পনেরো বছর ইংরেজির পাশাপাশি সেটি সহযোগী ভাষা হিসেবে থাকবে। ১৯৬৫ এর ২৬ জানুয়ারি থেকে ইংরেজির বদলে হিন্দি হবে সরকারি ভাষা। কিন্তু অনেক অ-হিন্দিভাষী রাজ্য এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিল না। এই নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলছিল। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তামিলনাড়ুতে হিন্দি-বিরোধী আন্দোলন প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা মাদ্রাজ জুড়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা লুঠপাঠ চালায়। আশ্রমগুলিতেও তারা আক্রমণ চালায়। সেই দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পায় না মায়ের আশ্রমও। এই ব্যাপারটা শ্রীমা-এর মনকে নাড়া দেয়। অনেক দিন মনের মধ্যে লালিত করা একটি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ভাবনা জেগে ওঠে। তিনি চান এমন একটি জায়গা তৈরি করতে যেখানে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মানুষ সত্যের সাধনায় প্রগতিশীল জীবন কাটাতে পারবে। সেখান থেকে তার মাথায় আসে একটি শহর তৈরির পরিকল্পনা। সেই শহর হল অরোভিল।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। ১৯৬৪-তে এই সোসাইটির বিশ্ব সম্মেলনে অরোভিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাশ হয়। এটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীমা বলেছেন, “Auroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all policies and all nationalities.” মানুষের মধ্যে একতা ও একাত্মতা গড়ে তোলাই ছিল এই শহর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য

১৯৬৮-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে দশটায় এর উদবোধন হয়। এটির নক্সা করেন স্থাপতি রোজার অ্যাঙ্গার। পঞ্চাশ হাজার লোকের থাকার মতো এই শহর। উদবোধন অনুষ্ঠানে ১২৪ টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের ২৩ টি রাজ্যের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিল। প্রায় সকল দেশের শিশু প্রতিনিধিরা এখানে রাখা একটি পাত্রে একমুঠো করে নিজের নিজের দেশের মাটি প্রদান করে।

অরোভিলে কারা থাকতে পারবে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীমা বলেন, “Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. But to live in Auroville one must be the willing servitor of the divine Consciousness.” পনেরো বর্গকিলোমিটার জুড়ে এই শহর। শহরের চারটি বিভাগ – আবাসিক, শিল্প, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক।

শহরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে মাতৃমন্দির। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এর ভিত্তিপ্রস্তর দেওয়া হয়। এটি দেখতে একটি সোনালী গোলকের মতো। চারটি স্তম্ভের ওপর এই গোলকটি রয়েছে। এই চারটি স্তম্বকে মায়ের চারটি শক্তির রূপক হিসেবে ধরা হয়। যে শক্তির কথা ঋষি অরবিন্দ উল্লেখ করেছিলেন তাঁর বইতে। অরবিন্দ তার ‘The Mother’ বইতে মীরার চারটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল জ্ঞান, শক্তি, সম্প্রীতি ও পরিপূর্ণতা। এই চারটি সত্ত্বার মধ্য দিয়ে মায়ের চারটি রূপ তুলে ধরেছেন তিনি – মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। যাই হোক, মাতৃ মন্দিরের মধ্যে রয়েছে ধ্যান কক্ষ। এর ভেতরের পরিবেশ একেবারে শান্ত। মন্দিরের চারদিকে সুন্দর বাগান। এর মধ্যে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে। যখন আকাশে সূর্য থাকে না তখন এই সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে আলো গোলকের ওপর পড়ে প্রতিফলিত হয়। শুরুর দুই দশকে এখানে কুড়িটি দেশের প্রায় চারশ জন বাস করতেন। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে, অরোভিলের রজতজয়ন্তী বর্ষে এখানকার লোকসংখ্যা ছিল ৫৪ টি দেশের ২৮১৪ জন। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ভারতীয়।

এই শহরটির তৈরি করার পেছনে শ্রীমায়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ জাতি ধর্ম বর্ণ দেশ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। এর থেকে মহান উদ্দেশ্য আর কী হতে পারে? মীরা আলফাসা ছিলেন অরবিন্দ আশ্রমের জননী। অরবিন্দও তাকে ‘The Mother’ সম্বোধেন সম্বোধন করতেন। আর বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ নিয়ে এমন একটি মডেল শহরের জন্ম দেওয়া মহিলাকে তার জননী বললে বোধহয় খুব একটা ভুল বলা হবে না।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন শ্রীমা। মানুষের সঙ্গে দেক্ষাসাক্ষাৎ, ভক্তদের দর্শন দেওয়া প্রভৃতি বন্ধ করে দেন। কেবল ১৫ আগস্ট, গুরুদেব অরবিন্দের জন্মদিনের দিন শেষবার তাঁর ভক্তদের দর্শন দেন তিনি। ওই বছরের ১৭ নভেম্বর মারা যান তিনি। আশ্রম ভবনের সামনের চত্ত্বরে অরবিন্দের সমাধির পাশে তাকে সমাধিস্ত করা হয়।

সৌরভকুমার ভূঞ্যা

তেরপেখ্যা, মহিষাদল

পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬২৮

৯৪৭৬৩৩০৫৩৩, ৭৪৩১৯৮৫৪৮৫