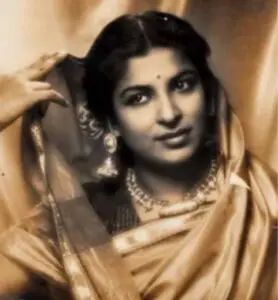

বিজয়া মুখোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা এবং একজন প্রতিভাশালিনী কবি। প্রবন্ধকার ও অনুবাদক হিসাবেও পরিচিতি ছিল তার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রবর্তিত “কৃত্তিবাস” কবিতা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী——

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মার্চ বৃটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের তৎকালীন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে।

পড়াশোনা কলকাতায়। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় দেশ (পত্রিকা) পত্রিকায় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। সংস্কৃত ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং অসামান্য দখল ছিল তার। কবি বুদ্ধদেব বসু ‘মহাভারতের কথা’ লেখার সময়ে বিজয়ার কাছে সংস্কৃত শিখেছিলেন। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ সামনে অপর্ণা। তিনি ও তার স্বামী কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রবর্তিত “কৃত্তিবাস” কবিতা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার বহু কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার ছন্দময় কবিতা বিগত পুরানো দিনের স্মৃতি যেমন জাগ্রত করে, তেমনি সহজ, সরল, শান্ত ভঙ্গিমায় সামাজিক চেতনার বিকাশে প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে। তার “পুটিকে সাজে না” কবিতা নারীত্বের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বেশ তাৎপর্যময়।

রচিত কাব্যগ্রন্থ——–

আমার প্রভুর জন্য (১৯৬৭), যদি শর্তহীন (১৯৭১), ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম (১৯৭৭), উড়ন্ত নামাবলি (১৯৭৯), দাঁড়াও তর্জনী (১৯৮৮), ঝড়ের সঙ্গে যখন দেখা, অশ্লেষা তিথির কন্যা (১৯৯৩), ভাষায় যেটুকু বলা যায় (২০০৫), মাস্তুলের পাখি, আজন্ম হস্টেলে আছি (২০১৩), শ্রেষ্ঠ কবিতা।

পুরস্কার——

২০০৯ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন (পবিত্র মুখোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, অমিয়কুমার বাগচী, শ্যামল চক্রবর্তী, শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে)।

সম্পাদিত পত্রিকা——

তিনি দীর্ঘদিন ‘বিভাষা’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

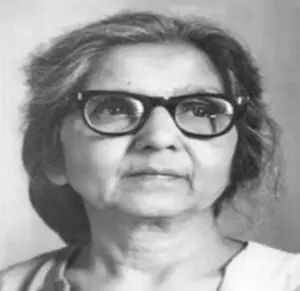

মৃত্যু——

কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায় ২০২০ সালের ২৬ জুলাই ৮৩ বৎসর বয়সে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

।। তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।