ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল কিছু মানুষের অব্যর্থ পরিশ্রম যার ফলেই ব্রিটিশদের থেকে ভারত রাজনৈতিক দিক থেকে মুক্তি পেয়েছে। ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবীর নাম সর্বজন স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র গুপ্ত প্রথমসারির একজন অন্যতম বিপ্লবী ছিলেন। দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য নাম, যিনি দেশমতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ রূপে। শেষে পর্যন্ত প্রাণ দেন দেশের জন্য।

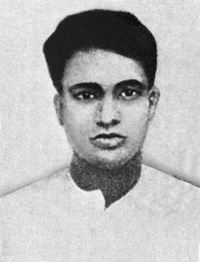

দীনেশচন্দ্র গুপ্ত (৬ই ডিসেম্বর ১৯১১ – ৭ই জুলাই ১৯৩১) ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একজন স্বনামধন্য বাঙালি বিপ্লবী। তিনি দীনেশ গুপ্ত নামেই সমধিক পরিচিত। দীনেশ চন্দ্র গুপ্ত ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একজন ভারতীয় বিপ্লবী, যিনি সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ আক্রমণ শুরু করার জন্য বিখ্যাত। বাদল গুপ্ত ও বিনয় বসুর সঙ্গে কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে বিল্ডিং।

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারক ও প্রশিক্ষক মায়া সেন (প্রথম নাম গুপ্ত) ছিলেন তাঁর নিজের ভাগ্নি। এমনকি তিনি তার ভগ্নিপতি আশালতা গুপ্তাকে মায়াকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে দেওয়ার পরামর্শ দেন। তার ভাগ্নে এবং মায়ার ভাই ডাঃ তপন গুপ্ত একজন ডাক্তার ছিলেন এবং লন্ডনে ‘দ্য টেগোরিয়ানস’ প্রতিষ্ঠা করেন। মিস্টার গুপ্তের মেয়ে একজন এমবিই, তনিকা গুপ্তা, একজন নাট্যকার এবং নিয়মিত বিবিসি এবং ইংল্যান্ডে মঞ্চে কাজ করেন।

দীনেশ গুপ্ত ১৯১১ সালের ৬ ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জ জেলার জোশোলং-এ জন্মগ্রহণ করেন, বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে। তিনি যখন ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করছিলেন, তখন দীনেশ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এ যোগ দিয়েছিলেন – ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন উপলক্ষে ১৯২৮ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বারা সংগঠিত একটি দল। শীঘ্রই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নিজেকে আরও সক্রিয় বিপ্লবী সমিতিতে রূপান্তরিত করে এবং কিছু ভারতীয় ইম্পেরিয়াল পুলিশ অফিসারদের হত্যা করার পরিকল্পনা করে। অল্প সময়ের জন্য, দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুরে স্থানীয় বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তার দ্বারা প্রশিক্ষিত বিপ্লবীরা পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডগলাস, বার্গ এবং পেডিকে হত্যার জন্য দায়ী ছিল।

সমিতিটি কারাগারের মহাপরিদর্শক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এনএস সিম্পসনকে লক্ষ্য করে, যিনি কারাগারে বন্দীদের সাথে দুর্ব্যবহারের জন্য কুখ্যাত ছিলেন। সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং – কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে রাইটার্স বিল্ডিং-এ হামলা চালিয়ে।

১৯৩০ সালের ৪ ডিসেম্বর, দীনেশ, বিনয় বসু এবং বাদল গুপ্তের সাথে, ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করে এবং সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করে। জবাবে আশপাশের পুলিশও তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। এর ফলে তিনজন তরুণ বিপ্লবী এবং পুলিশের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বন্দুকযুদ্ধ হয়। টোয়াইনাম, প্রেন্টিস এবং নেলসনের মতো আরও কিছু অফিসার শুটিংয়ের সময় আহত হন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তিনজনই গ্রেফতার হতে চাননি। বাদল গুপ্ত পটাসিয়াম সায়ানাইড নেন, যখন বিনয় এবং দীনেশ তাদের নিজেদের রিভলবার দিয়ে গুলি করেন। বিনয়কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি ১৯৩০ সালের ১৩ ডিসেম্বর মারা যান।

তবে, দীনেশ প্রায় মারাত্মক আঘাত থেকে বেঁচে যান। তাকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

আলিপুর জেলে থাকাকালীন, তিনি তার বোনকে চিঠি লেখেন যা পরে ”আমি শুভাশ বলছি” বইয়ে সংকলিত হয়। ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই আলিপুর জেলে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এর পরেই, কানাইলাল ভট্টাচার্য ২৭ জুলাই ১৯৩১ সালে মিস্টার গালিককে (দীনেশ গুপ্ত মামলার বিচারক) হত্যা করে ফাঁসির প্রতিশোধ নেন।

বিনয়, বাদল এবং দীনেশকে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অংশে সমর্থকরা শহীদ বলে গণ্য করেছিল। স্বাধীনতার পর, ডালহৌসি স্কোয়ারের নামকরণ করা হয় B. B. D. Bagh – বিনয়-বাদল-দীনেশ ত্রয়ীর নামে। তাদের লেখকদের আক্রমণের স্মরণে, রাইটার্স বিল্ডিং, প্রথম তলায় একটি প্লেট খোদাই করা হয়েছিল।

।। তথ্য : সংগৃহীত ইন্টারনেট।।