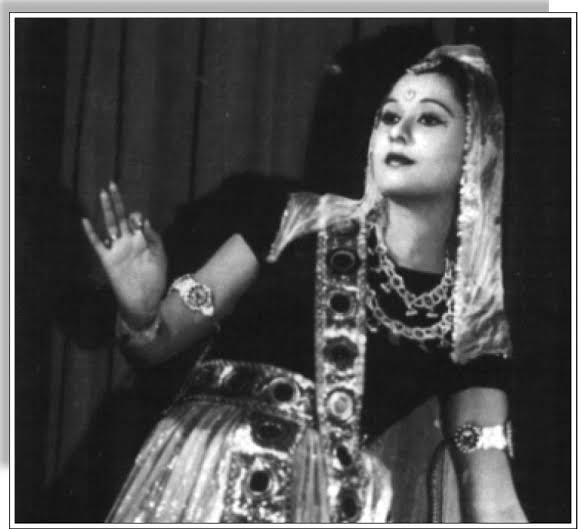

সাধনা বোস (২০ এপ্রিল ১৯১৪ – ৩ অক্টোবর ১৯৭৩) (সাধনা বোস) ছিলেন একজন ভারতীয় অভিনেত্রী এবং একজন নৃত্যশিল্পী। তিনি মীনাক্ষীর মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন, যেখানে তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

উদয় শঙ্করের একজন সমসাময়িক, ১৯৩০-এর দশকে তিনি কলকাতায় বেশ কয়েকটি ব্যালে মঞ্চস্থ করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে বাংলার দুর্ভিক্ষের উপর ভুখ যা মঞ্চে এবং ওমর খৈয়ামের সমসাময়িক থিম উপস্থাপনে একটি অগ্রণী কাজ ছিল। তিমির বরন, উদয় শঙ্করের দল ছেড়ে চলে গিয়ে, তার অভিনয়ের জন্য সঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং তাপস সেন তার প্রযোজনার জন্য আলোক নকশা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবন—-

জন্ম সাধনা সেন, তিনি ছিলেন কেশব চন্দ্র সেনের নাতনি, একজন সমাজ সংস্কারক এবং ব্রাহ্মসমাজ সদস্য এবং সরল সেনের মেয়ে। পরে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক মধু বসুকে বিয়ে করেন, যিনি একজন অগ্রগামী ভূতত্ত্ববিদ ও জীবাশ্মবিদ এবং কমলা দত্তের ছেলে প্রমথ নাথ বোসের ছেলে। শিক্ষাবিদ এবং কমলা গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং রমেশ চন্দ্র দত্তের কন্যা।

তিনি ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে রূপালী পর্দার একজন গ্ল্যামারাস নায়িকা হিসেবে এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে আন্তঃযুদ্ধের সময় বাজারে তার ব্র্যান্ডের মান বাড়াতে ওটেনে স্নোতে তার মুখ দেখা গিয়েছিল। সেন) একজন কিংবদন্তি শাস্ত্রীয় গায়ক ছিলেন। তার দুই ফুফু ছিলেন পূর্ব ভারতের দুটি সুপরিচিত রাজকীয় রাজ্যের মহারাণী: কোচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী সেন এবং ময়ুরভঞ্জের মহারানি সুচারু দেবী।

ব্রহ্মকেশরী কেশব চন্দ্র সেনের নাতনী, সাধোনা একটি সমৃদ্ধ ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সময়ের ব্রাহ্ম মেয়েদের মতোই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তার পিতা সরল চন্দ্র সেন এবং তিনি তার তিন কন্যার মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। তার বড় বোন বেনিতা রায় চট্টগ্রামের (বর্তমানে বাংলাদেশে) একটি রাজকীয় পরিবারে বিয়ে করেছিলেন এবং পারিবারিক জীবনে স্থায়ী হয়েছিলেন, যখন সর্বকনিষ্ঠ নীলিনা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে একটি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং নিজেকে একটি বিশিষ্ট অবস্থান অর্জন করেছিলেন এবং রেকর্ড চেনাশোনাগুলিতে নয়না নামে পরিচিত ছিলেন দেবী। সাধোনা অল্প বয়সে ব্রিটিশ ভারতের বাংলায় কর্মরত চলচ্চিত্র নির্মাতা মধু বোসকে বিয়ে করেন এবং ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স, স্বামী মধু বোসের মালিকানাধীন একটি থিয়েটার কোম্পানিতে যোগ দেন এবং ইউনিট দ্বারা নির্মিত নাটকে নায়িকা হিসেবে অংশ নেন। পরে সাধোনা চলচ্চিত্রে যোগ দেন এবং ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের ব্যানারে বাংলা ভাষায় নির্মিত আলীবাবা (১৯৩৭) চলচ্চিত্রে মার্জিনা চরিত্রে অভিনয় করেন। এই চলচ্চিত্রটি একটি পলাতক হিট ছিল এবং চলচ্চিত্র উত্সাহীদের দ্বারা এটি ভালভাবে মনে আছে। মধু বোস এর আগে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিলেন তবে তিনি আলিবাবার সাথে সত্যিকারের সাফল্যের স্বাদ পান। সাধনার কাছে এই চলচ্চিত্রটি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি স্থায়ী স্থানের অর্থ ছিল। এই দম্পতির আরেকটি বড় সাফল্য অভিনয় (বাংলা-১৯৩৮) এর সাথে অনুসরণ করা হয়েছিল। তারা বোম্বেতে চলে যান এবং হিন্দি ও বাংলা দুটি ভাষায় তৈরি অত্যন্ত জনপ্রিয় কুমকুম (১৯৪০) দিয়ে আবার ইতিহাস তৈরি করেন এবং তারপরে ভারতের প্রথম ট্রিপল সংস্করণ (ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি) চলচ্চিত্র রাজনর্তকি (১৯৪১) তৈরি করেন। . সাধোনা নায়ক হিসেবে সুদর্শন জ্যোতি প্রকাশের সাথে একটি ডাবল সংস্করণ বাংলা সিনেমা মীনাক্ষী (১৯৪২) এর জন্য কলকাতায় ফিরে আসেন। এই ছবির কাজ শেষ হওয়ার পরপরই বোম্বেতে ফিরে যান যেখানে তিনি শঙ্কর পার্বতী, বিষকন্যা, পৈঘম এবং অন্যান্যদের মতো বড় ছবিতে অভিনয় করেছিলেন এবং স্বামীর সমর্থন ছাড়াই নিজেকে দৃঢ়ভাবে নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন.. আসলে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মধুর সাথে পুনর্মিলনের পর তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কিছু সীমিত সাফল্যের সাথে তার স্বামী দ্বারা পরিচালিত শেশের কবিতা এবং মা ও ছেলে চলচ্চিত্রে আবার অভিনয় করেন। সাধোনা একজন চমৎকার নৃত্যশিল্পী ছিলেন এবং তার প্রায় সব চলচ্চিত্র সাফল্যই ছিল নাচের ভূমিকায়। তিনি একজন খুব ভালো অভিনেত্রী এবং গায়িকাও ছিলেন। তিনি তার প্রথম আলিবাবা সহ তার কয়েকটি ছবিতে তার নিজের গান গেয়েছেন। চলচ্চিত্রের অফার খুব কম হওয়ার কারণে, তিনি নিজের একটি নাচের দল গঠন করেন এবং উইদার নাউ, হাঙ্গার এবং অন্যান্য নাটকের সাথে সমগ্র ভারত সফর করেন এবং আবার সাফল্যের সাথে দেখা করেন। এমনকি তার মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি তার এক সময়ের বন্ধু তিমির বরণের সৌজন্যে কলকাতার মর্যাদাপূর্ণ স্টার থিয়েটারে নাচের প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি জনপদ বধু নাটকের জন্য জুনিয়র শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং নাটকের বিজ্ঞাপনে আবারও তার নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। যাইহোক, তিনি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে মারা যান।

।।তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।