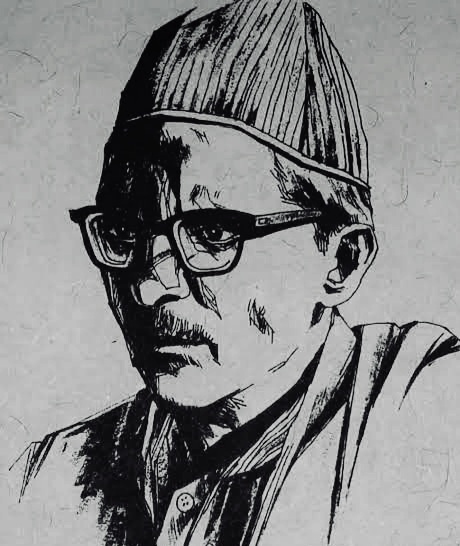

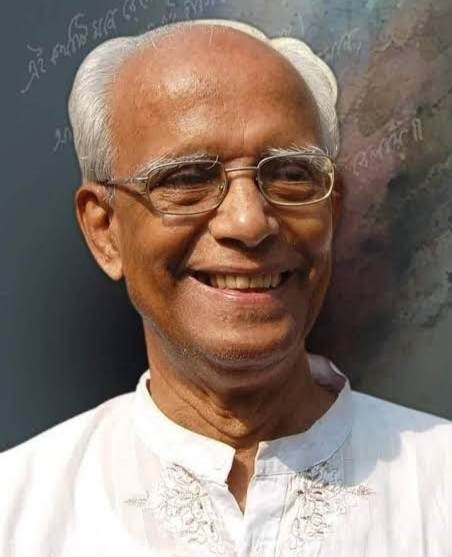

শঙ্খ চৌধুরী ছিলেন একজন বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালি ভাস্কর। বাস্তব বা মঞ্চের নাম নরনারায়ণ, তবে ভারতীয় শিল্প জগতে তিনি ‘শঙ্খ’ ডাকনামে পরিচিত ছিলেন।

শঙ্খ চৌধুরী ১৯১৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বিহার রাজ্যের দেওঘরে, বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতে গঠিত হয়েছিল। পিতা সংস্কৃতবিদ নরেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন ঢাকার উকিল। মাতা কিরণময়ী। তিনি ছিলেন তার পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান। ঢাকায় শৈশব শিক্ষা শেষ করার পর, শঙ্খ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক হন। এরপর তিনি রামকিঙ্কর বেইজের তত্ত্বাবধানে ভাস্কর্যের চর্চা শুরু করেন।

১৯৪৫ সালে তিনি কলাভবনে চারুকলার চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার স্নাতকোত্তর করার সময়, তিনি রামকিঙ্করের সাথে নেপালে যান, যেখানে তিনি শুদ্ধ-স্মরক নির্মাণে রামকিঙ্কর বেজকে সহায়তা করেছিলেন। নেপালে ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের কাজ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শঙ্খ চৌধুরীর ভাস্কর্যের প্রাথমিক মাধ্যম ছিল মূলত দারু ভাস্কর্য। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আবলুস, পাইন, ওক প্রভৃতি কাঠের তৈরি ভাস্কর্যে “ফর্ম” এর সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। তিনি শ্বেতপাথর, কালো মার্বেল, চুনাপাথরে তৈরি ভাস্কর্যে পারদর্শী ছিলেন। 1965 সালে তৈরি কালো মার্বেলে খোদাই করা মসৃণ ভাস্কর্যটি শ্রীঙ্গারনেহরু মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। ধাতুর পাতে গড়া ভাস্কর্যের মধ্যে তামা’য় গড়া কক, অ্যালুমিনিয়াম ও পিতলে গড়া মিউজিক এবং পিতলে গড়া কেমিস্ট তাঁর উদ্ভাবনী মানসিকতার নিদর্শন। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রতিকৃতি ভাস্কর্য হল– আমার পিতা, আবদুল গফুর খান, একজন ইংরেজের প্রতিমৃর্তি, মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী।

দেশে-বিদেশের বহু স্থানে শঙ্খ চৌধুরীর ভাস্কর্যকলা প্রদর্শিত হয়েছে।

বোম্বাইয়ে প্রথম একক প্রদর্শনী (১৯৪৬), সমসাময়িক ভাস্কর্যের প্রদর্শনী, আধুনিক শিল্পকলার জাতীয় গ্যালারি (১৯৫৪), নয়াদিল্লিতে একক প্রদর্শনী (১৯৫৭), বোম্বাইয়ে একক প্রদর্শনী (১৯৬৯), রেট্রোস্পেক্টিভ শো: ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট (১৯৭১), বোম্বাইয়ে ইরা চৌধুরীর সঙ্গে যৌথ প্রদর্শনী (১৯৭৯), নয়াদিল্লি একক প্রদর্শনী (১৯৮৭), স্কেচ এবং অঙ্কন ইত্যাদির একক প্রদর্শনী, কলকাতা (১৯৮৭), কলকাতায় একক প্রদর্শনী (১৯৯১), এলটিজি গ্যালারি, নয়া দিল্লিতে একক প্রদর্শনী (১৯৯২), বোম্বাইয়ের সাইমরোজা আর্ট গ্যালারিতে – একক প্রদর্শনী (১৯৯৫), সরোজান আর্ট গ্যালারি দ্বারা আয়োজিত বরোদায় একক প্রদর্শনী (২০০৪)।

শঙ্খ চৌধুরী শিল্পকর্মের জন্য দেশ বিদেশ হতে বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন——–

ভারতের ললিত কলা একাডেমির রাষ্ট্রীয় শিল্পকলা পুরস্কার লাভ করেন (১৯৫৬), ভারত সরকার বেসামরিক পুরস্কার পদ্মশ্রী প্রদান করে (১৯৭১), ফিলিপাইন্সের সেন্টার এস্কোলার ইউনিভার্সিটি সাম্মানিক ডি লিট প্রদান করে (১৯৭৪), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবন-গগন পুরস্কার লাভ করেন (১৯৭৯), ললিত কলা একাডেমি ফেলো নির্বাচিত হন (১৯৮২), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করে (১৯৯৭), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দেশিকোত্তম উপাধি লাভ করেন(১৯৯৮), মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকার প্লাস্টিক শিল্পশৈলির জন্য কালিদাস সম্মান প্রদান করে (২০০০-০২), আদিত্য বিড়লা কলা শিখর পুরস্কার (২০০২) , “ললিত কলা রত্ন”ললিত কলা একাডেমি কর্তৃক সম্মানিত হন (২০০৪),

“লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড” লিজেন্ড অফ ইন্ডিয়া (২০০৪)।

২৮ আগস্ট ২০০৬ সালে তিনি প্রয়াত হন।

।। তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।